インテル(株)は10日、東京都内にて開催した記者説明会にて、2008年登場予定のデスクトップ向けクアッドコアCPU“Yorkfield”(ヨークフィールド)と、デュアルコアCPU“Wolfdale”(ウルフデール)の性能デモを披露した。

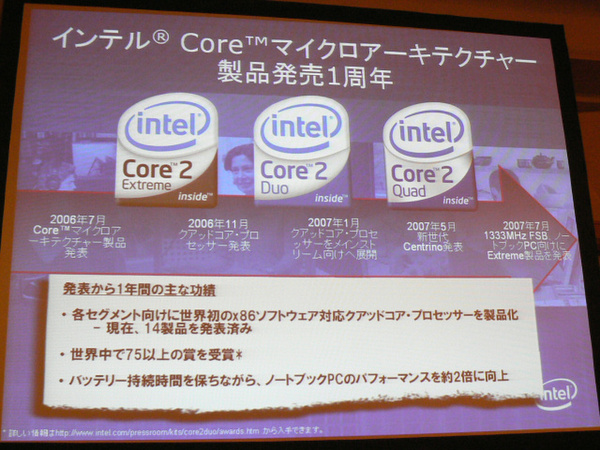

両CPUが披露されたのは、同社が定期的に開催しているクライアントパソコンに関する記者説明会の席上であった。説明会冒頭では、代表取締役共同社長の吉田和正氏により、発表から1周年を迎えた“Coreマイクロアーキテクチャー”と“Core 2 Duo”を振り返る講演が行なわれた。

インテル 代表取締役共同社長の吉田和正氏

吉田氏はまず1年間の成果を振り返り、「コアが2つあることでの付加価値の提供」と「積極的にコアを増やしていく方針の明確化」を示せた点を挙げた。そして、「少し元気のなくなったと言われるパソコン市場に対して、(中略)半導体の力というのをきちんとした形でユーザーの利用形態に結びつけていく点での評価をいただいた」と述べ、Coreマイクロアーキテクチャーが市場活性化の効果をもたらした点を喜んだ。

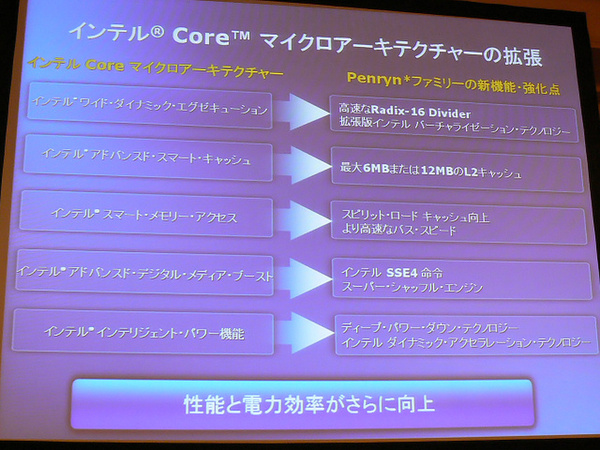

新CPUのデモについては、同社技術本部 技術部長の土岐英秋氏による新CPU“Penryn”(ペリン)ファミリーについての説明の前に行なわれた。YorkfieldやWolfdaleはPenrynファミリーの1種という位置づけで、前者がデスクトップ向けクアッドコアCPU、後者が同デュアルコアCPUとなる。土岐氏はPenrynファミリーの設計目標について、先進的な45nm High K製造プロセス技術の採用による周波数の高速化や電力効率の改善をまず挙げた。

また、現行のCoreマイクロアーキテクチャーも拡張されて、キャッシュメモリーの拡大(デュアルコアCPUで4MB→6MB)や新しいSSE4命令の実装など強化が行なわれている。土岐氏はSSE4の実装などマルチメディアアプリケーションの性能向上に関わる強化点について、「ビデオのエンコーディングなどは、ものすごくパフォーマンスが出る。当初考えていたよりもパフォーマンスがいい」と述べた。

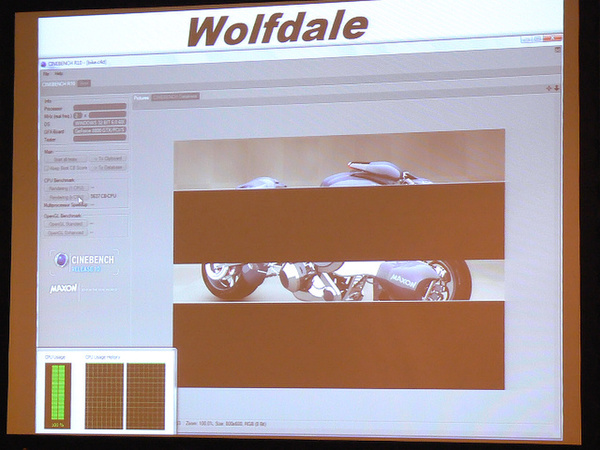

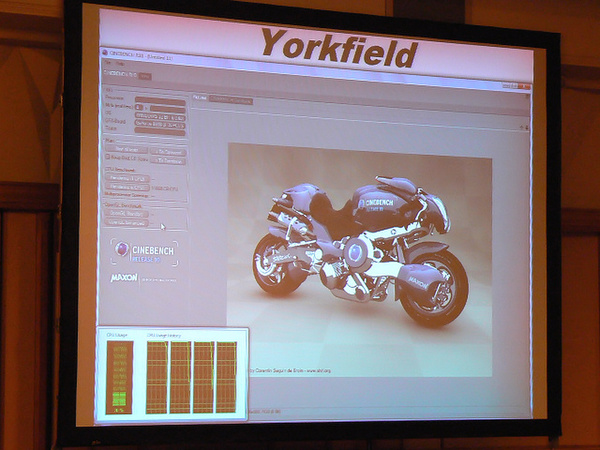

デモでは、3Dグラフィックスレンダリングベンチマークテストの最新版『CINEBENCH 10』を使用して、両CPUのレンダリング速度が比較された。既存のCeleron系CPUでは非常に負荷が高いテストで、ほとんど止まって見えるという。同じ3D CGを両CPU搭載のマシンで同時にレンダリング開始して、その速度差を競わせたのだが、さすがに4コアの霊験はあらたかで、Yorkfieldがレンダリングを終えた時点では、Wolfdaleはほぼ半分が終わった状態であった。

Wolfdale(2.6GHz)とYorkfield(3GHz)による、CINEBENCH 10の速度比較。Yorkfieldのレンダリングが終わった瞬間(左)にWolfdale側を見ると、ちょうど半分終わったくらいだった。コア数の差が顕著に出やすいテストでは、4コアのYorkfieldの威力は歴然としている

なお、両CPUの登場時期については、明言されなかった。