【JSTnews2月号掲載】特集2

和食に欠かせない魚の安定供給を目指す、持続可能な魚の養殖システム

2026年02月10日 12時00分更新

魚食は日本の食卓に欠かせない文化だが、天然の水産物を捕る採捕漁業の生産は頭打ちの状態にあり、安定的に生産量を増やすために養殖業の重要性が高まっている。一方で「飼料(餌)」「育種(種(たね))」「養殖の場所(場)」それぞれの課題がボトルネックとなって、国内の養殖業は低迷しているのが現状だ。水産研究・教育機構の中山一郎理事長は多様な分野の研究者や民間企業と共に研究を推進し、日本に適した持続可能な養殖システムの開発を目指している。

減り続ける日本の採捕漁獲量

多種多様な養殖生産を目指す

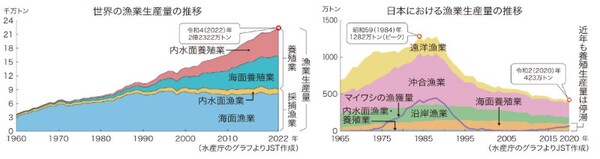

世界の漁業生産量は急速に拡大しており、この60年間で7倍以上に増えている。天然の水産物を捕る採捕漁業は1980年代後半から頭打ちだが、海面と内水面を利用した養殖業が急拡大しており、今や採捕漁業を上回っている(図1-左)。一方、日本では60年代から世界に先駆けて海面での養殖生産に取り組んできたが、いまだに水産業全体に占める養殖生産量の割合は低いままだ(図1-右)。

採捕漁業による日本の漁獲量は80年代後半をピークに減り続けていて、一部の魚は海水温の上昇などにより漁獲量が激減している。不足分は海外からの輸入に頼っているのが現状で、水産資源を安定して確保するには、養殖業によって生産量を増やすことが不可欠だ。日本の養殖技術は、個々の技術レベルでは世界トップクラスであるが、大規模化をはじめとするグローバル市場への対応ではノルウェーなどに大きく遅れを取っている。

水産研究・教育機構の中山一郎理事長が研究代表者を務めるJSTの未来社会創造事業「日本型持続可能な次世代養殖システムの開発」では、これまで日本で培われた養殖技術と革新的科学技術とを組み合わせ、多種多様な魚種の生産が可能な養殖システムを開発し、国内養殖業の復活と、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産にもなった日本の多種多様な魚を食する和食文化を守り、世界に広めることを目指している。

世界中で人気な「サバ」に着目

産業化見据え、企業が多数参加

中山さんは日本の養殖業が停滞している理由として、養殖の3要素である「餌」「種」「場」がそれぞれ課題を抱えているからだと指摘する。具体的には、南米産のアンチョビなど餌として使われる魚由来の魚粉・魚油の需要が世界的に高まり価格が上昇していること、成長が早く健康な食用魚の育種・研究開発に時間がかかること、日本の沿岸では従来の養殖方法に適した海域が限られていてすでに飽和していることなどだ。「課題解決のために多くの研究者が個別に研究を進めていますが、日本の養殖システム全体の状況を大きく変えることはできていません」と中山さんは説明する。

そこでこのプロジェクトでは、京都大学大学院農学研究科の小川順教授らのグループによる「餌」の研究、東京海洋大学海洋科学技術研究科の吉崎悟朗教授らのグループによる「種」の研究、東京大学生産技術研究所の北澤大輔教授らのグループによる「場」の研究を並行して進め、それぞれの成果を最終的に統合することで、成果の最大化を試みている(図2)。将来の産業化を見据え、複数の民間企業や大型試験施設を持つ水産研究・教育機構や自治体の水産試験所などが参加していることも特徴だ。

プロジェクトを進めるにあたって中山さんらは最初に、モデル魚を1つに絞り込むことにした。もともと「餌」グループは農林水産省が輸出戦略で注力しているブリを、「種」グループでは高級魚として人気の高いトラフグ、ニジマスを対象としていた。しかし、魚種が異なると互いの研究成果を応用しづらいため、プロジェクトとして統一する必要があったのだ。

サケやマグロなどさまざまな魚が候補に挙がり、議論の末、マグロ類やカツオ類と同じサバ科である「マサバ(以降、サバ)」をモデル魚として共通の研究対象にすることにした。サバはDHA・EPAの栄養素が豊富であり、サケなどに比べて生育にかかる期間が短い。「サバは世界中で食べられている魚なので需要が大きく、将来的に日本の輸出産業の主力になる魚だと考えました」と中山さんは語る。プロジェクトでは、通常1年以上かかる養殖期間を大幅に縮め、半年で300グラムの出荷サイズに成長させることを目標とした。

脱脂大豆由来の代替飼料開発

コスト増に対応、栄養素を確保

5年間のプロジェクトは2025年に最終年度を迎え、各研究グループは一定の成果を上げつつある。「餌」グループは、餌代による養殖コスト増加の問題や、資源循環型食料生産への移行に対応すべく、植物資源由来の飼料の開発に取り組んだ。

養殖にかかるコストのうち、魚粉など餌代が占める割合は80パーセントにも上る。その多くは海外からの輸入に頼っているが、世界で魚の養殖が盛んになり需要が増している上、主要な原料であるペルーアンチョビの乱獲や地球温暖化に起因するとされる不漁で流通量が思うように増加せず、値上がりが続いている。さらに「魚を育てるために魚を食べさせる」養殖は、コストだけでなく持続可能性という観点でも問題があると中山さんは指摘する。

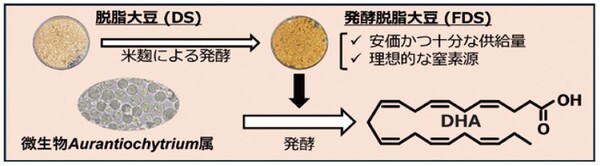

海水魚の成長に欠かせない栄養素であるDHAとEPAは、これまで通常、魚油・魚粉の添加で賄われてきた。そこで「餌」グループの小川さんは専門分野である発酵技術を活用し、脱脂大豆などの植物素材を原料とした新規高油脂含有発酵物で魚油・魚粉の大部分を代替することに成功。魚油のほぼ全量、魚粉の4割程度をこの発酵物で代替可能であることを示した(図3)。これについて「DHAを、植物資源を活用して人工的に安価に大量に作る研究が進んできたことは非常に画期的です」と中山さんは語る。

光と水温調節し短期間で成熟

不妊化技術で優良系統を保護

「種」グループでは、成長が早く健康な養殖魚の系統を作り出し、その系統保全と保存法開発を目標とした。サバの約1000個体のゲノム情報を利用して、数世代にわたり交配することでサバ優良系統の開発を進めている。

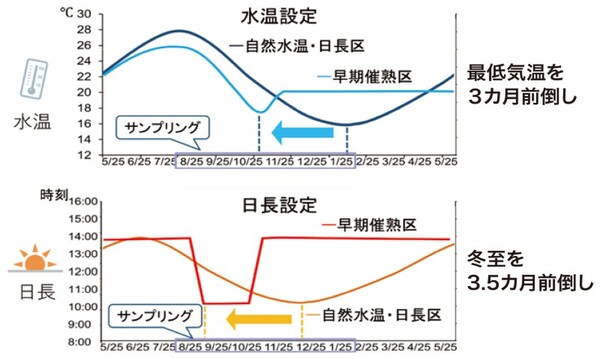

通常のサバは生殖が可能になるまでに少なくとも1年の期間が必要となるが、研究チームは日長と水温を調節することでサバを短期間で成熟させる技術を開発(図4)。オスでは5カ月、メスでは8カ月で成熟させることに成功し、育種にかかる期間の短縮を可能にした。

開発した系統を保護するために、ゲノム編集による不妊化技術も新たに開発した。従来の不妊化の方法と異なり100パーセントの不妊化率を実現できるので「育成者の権利を守るだけでなく、逃げ出した養殖魚が天然の魚と交配して、生物多様性に悪影響を与えるリスクも防げます」と中山さんは説明する。さらに、育種による優良系統が世代交代などで途絶えることがないように、半永久的に生殖細胞を保存する技術も開発。サバ以外の多くの魚種にも展開するべく、研究を加速させている。

半閉鎖式養殖システムに成功

大規模洋上養殖や陸上養殖も

「場」グループでは、多様な環境・魚種に展開可能ないけすの実用化や、それを活用した養殖システムパッケージの構築に取り組んでいる。ノルウェーや中国では単一の魚種の大規模な養殖施設が一般的なのに対し、日本は10メートル四方程度の比較的小規模の網いけすによる養殖システムが多く用いられてきた。だが、この方法では周辺の環境水の影響を直接受けるため、温暖化による海水温の上昇や赤潮で魚がダメージを受けやすいというリスクがある。

そこで中山さんらは、海水を通しにくいシートを用いたいけすを海面に設置して、いけす設置下から採取した海水をいけす内で循環させる半閉鎖式の養殖システムを開発した。室内実験で耐久性を検討した上で、茨城県の那珂湊(なかみなと)漁港などで実証実験を進めている(図5)。このシステムは、夏期に海底近くから海水をくみ上げることで水温上昇を低く抑えたり、寄生虫の混入や赤潮も防いだりすることが可能だ。一方、シートが水を通さないため、台風などでいけすが揺れた時に魚にストレスを与える可能性もある。実証実験では、こうした魚の行動特性の把握も含めた検証を進めている。

将来的には、食物連鎖の異なるレベルの生物を組み合わせて餌の食べ残しや魚の排せつ物を有効活用する「多栄養段階統合養殖(IMTA)」システムの構築も目指す。「このプロジェクトではサバの養殖に適していることから半閉鎖式いけすにしましたが、沖合での大規模な洋上養殖や陸上での養殖など『場』に関しても今後、さまざまな展開があると考えています」と中山さんは展望を語る。

プロジェクトでは、2026年3月の研究期間終了に向けて、優良系統候補となる「種」を、植物素材発酵物を取り入れた「餌」によって、半閉鎖式いけすの「場」で育てるという、3グループの研究成果を統合した実証実験を実施中だ。日本では養殖に関する研究は多くあるが、1つの魚種で「餌」「種」「場」の3つの研究に同時に取り組んだのは初めてではないかと、中山さんは今回のプロジェクトの意義を強調する。

これまでの成果を基に、今後はサバから多様な魚種への展開が見込まれる。世界の中でも、特に多品種の魚を食べている日本人にとって、多くの魚の養殖を可能にして、天然の魚と合わせて安定的に供給されることは非常に大きな意味がある。中山さんは「日本でも農業と同じように人間が食べるものは人間が作っていくといった養殖業が当たり前になるでしょう」と語り、養殖技術によって水産国日本を復活させ、世界の食料の安定供給にもつなげていきたいと意欲を見せる。

この連載の記事

-

第67回

TECH

「見つける・調べる・操る」をキーワードにRNAの化学修飾を探求 -

第66回

TECH

あらゆる元素を扱う無機合成化学で新材料を創出し、社会問題の解決へ -

第65回

TECH

手術後の胆汁の漏れを防ぐ新たなハイドロゲルを開発 -

第64回

TECH

脳内の隙間細胞による、記憶を選んで残すメカニズム解明へ -

第63回

TECH

地磁気の約200万倍・110テスラの磁場を発生する、移動可能な小型磁場発生装置を開発 -

第62回

TECH

女王を中心とした分業制社会をつくるハダカデバネズミの行動を解明 -

第61回

TECH

量子ビームが生み出す新しい細胞培養用ゲル材料 -

第60回

TECH

海水の温度差を利用し発電する、持続可能な再生可能エネルギー -

第59回

TECH

脱炭素への道筋を論理的・定量的に提示する「社会シナリオ」とは? -

第58回

TECH

アンデス・アマゾン考古学で探る人と自然の共生システム - この連載の一覧へ