SORACOM Discovery 2024の基調講演は新サービス「SORACOM Flux」で持ちきり

ローコードツールと生成AIでIoTのイノベーションを加速させるソラコム

IoTのデータと生成AIで空調を最適化 三菱電機が成果を披露

生成AIのテクノロジーとソラコムのサービスにディープダイブするのは、ソラコムの安川健太CTOだ。安川氏は、昨年同様IoT(Internet of Things)について改めて振りかえる。

IoTの真のビジョンについて安川氏は「人やモノや、それらに付属するイベントが有機的につながり、連携することで、よりそい世界を実現する未来」と定義する。10年近いソラコムでの活動と、ユーザー、パートナーとの取り組みの中で、デバイスがそれぞれのクラウド環境につながる世界は実現できつつあると安川氏は振り返る。

一方、IoTのIはあくまでIntranetであり、ユーザーごとに閉じたネットワークになっているのが現状。データやシステムが連携し、デバイスが駆動することで、初めて「人やモノが共鳴する社会」に至る。「先ほどのウェザーニューズさんのように、データをAPIから利用できるようにする取り組みを、いろいろな会社がやってくれると、本当のIoTの世界にいっしょに近づける」と安川氏は語る。

データは集められるようになり、デバイスへのアクセスも可能になり、駆動させることも可能になった。しかし、集まったデータを見て、どうやって決断するのか?は長らくミッシングピースだったという。研究者としてこうした疑問に取り組んできた時期を持つ安川氏が生成AIの台頭を見たとき、感じたのが「ついにその答えが出せる日が来た」ということ。その結果、昨年のDiscoveryでは、東大発の松尾研究所と共同でIoT×GenAI Labを設立することを発表した。そして、このIoT×GenAI Labでの研究成果について説明したのが、三菱電機の朝日宣雄氏だ。

三菱電機は5月にデジタル基盤「Serendie(セレンディー)」を発表している。スズキと同じく100年の歴史を持つ三菱電機は、これまで電力機器、昇降機、空調機、鉄道電機品、FA機器など顧客のセグメントにあわせてサイロ化した組織でハードウェアを製造してきた。2年前から循環型デジタルエンジニアリング企業を目指すべく、データ分析から顧客の課題を発見し、製品に活かすというサイクルに大きく舵を切ってきたが、そのためのデジタル基盤も事業部ごとにサイロ化されてしまっていた。これら事業ごとのデジタル基盤の機能やデータを統合し、横断的に連携させるのがSerendieになる。

Serendieはデータ分析やWebAPI、サブスクリプション、顧客情報などの技術的な基盤に加え、「Serendie Street」と呼ばれる共創基盤、DXスキルセットを持った人材基盤、スクラムやアジャイル開発などを推進するプロジェクト推進基盤の4つの基盤から構成される。こうしたSerendieの取り組みでたとえばビルの領域であれば、納品後の保守のみにとどまらず、カーボンニュートラルや電力管理、ビルユーザーの利便性向上、テナント増などに資する新しい価値創造やソリューションを提供できるようにしていきたいという。

こうした1つの取り組みが欧州の三菱電機が構築したクラウドベースの空調機サービスのMELCloudになる。欧州全体で利用可能なMELCloudは2023年末時点ですでに100万台が登録されており、セルラー通信の部分にSORACOMが採用されるという。「ご家庭の空調機はWiFiでデータを取得していますが、業務用の空調機は外の回線が必要ということでセルラーを使うことにしました」(朝日氏)。

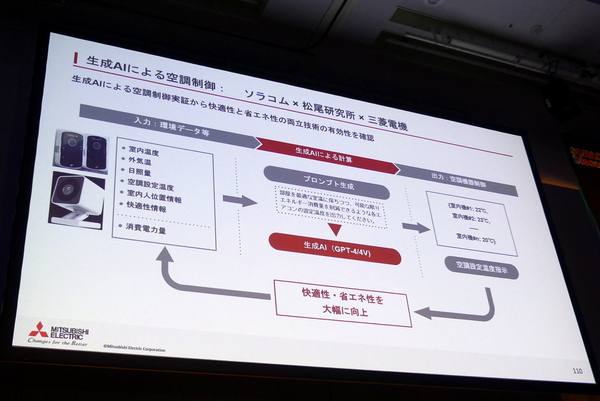

そして生成AIに関しては、前述した通り、ソラコムと松尾研究所、そして三菱電機がタッグを組んで、快適性と省エネ性を両立する空調の技術開発を生成AIでトライアルすることにした。具体的には、ソラカメやセンサーで取得した室内温度、外温度、日照量、空調設定温度、室内の人の位置、快適性情報、そして消費電力などを松尾研究所のソフトウェアに入力。快適性と省エネ性を両立するエアコンの設定温度をプロンプトで生成し、その結果を元に空調を制御したという。

実証実験では省エネ性が48%、快適性も26%と大幅に向上。「部屋のサイズも、空調機の性能もなにも教えてないのに、不思議とこうしたことが実現できている」と朝日氏は驚く。今後は横浜にある共創基盤の「Serendie Street」のリアルスペースを拡張し、こうした試行錯誤を繰り返していきたいという。

ローコードのIoTアプリケーションビルダー「SORACOM Flux」登場

こうしたIoT×生成AIの取り組みで見えたのは、デバイスの入出力に、企業や業界でのドメイン知識やデータを掛け合わせ、生成AIでプロセッシングした結果が、IoTビジョンへの近道になるという確信だという。ただ、こうしたデバイスの入出力や各種のデータソース、そしてAIモデルを組み合わせたアプリケーションを作るのは容易ではない。こうしたIoTアプリケーション開発の障壁を下げるのが、今年のSORACOM Discoveryの目玉とも言えるローコードのIoTアプリケーションビルダー「SORACOM Flux」だ。

Fluxはフランス語で英語のFlowを意味する単語になる。SORACOM Fluxでは、デバイスから送信されたセンサーデータや画像に対して特定のルールを適用し、複数のデータソースやAIを組み合わせることで、IoTアプリケーションが構築できる。OpenAI、Amazon Bedrock、Geminiなどでプロンプトを使って、データを分析し、その結果を次のアクションに活かすことも可能。通知のみならず、IoYデバイスの制御にも反映できる。これらすべての設定を複雑なコーディングなしに実現できる。

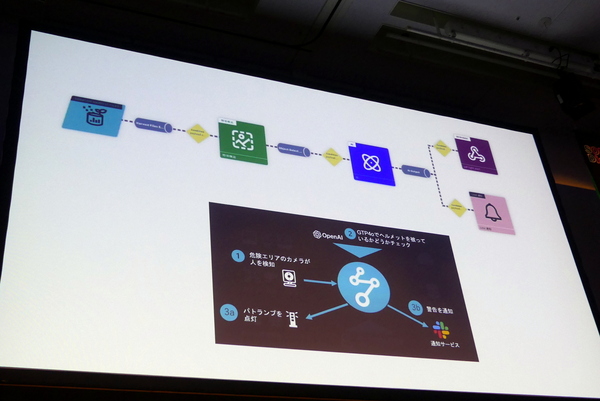

安川氏は具体的なアプリの事例を披露する。たとえば、倉庫や工場などリスクのある環境では、ヘルメットや防護服を着用しなければならない。ヘルメットや防護服の着用を監視するアプリを作る場合、SORACOM Fluxであればまず危険エリアに人が入ってきたことをトリガーに画像をGPT-4oに渡し、着用の有無や人数を判断させる。もし着用してなかった場合は、Slackに通知したり、パトランプを鳴らすといったアクションにつなげることができる。

さらに人が倒れていたり、ケガをしている、出火しているなどの危険性がある場合にアラートを挙げるという要件が追加されるとする。こんなときでも。SORACOM Fluxであれば、ヘルメットの有無と人数に加えて、危険性とリスクレベルを教えてくれるよう、プロンプトを編集すればよい。リスクが高ければ電話を鳴らすことも可能だ。

SORACOM Fluxの特徴をまとめた安川氏は、「夜空に想い想いの星座を描くように、みなさまがアイデアを形にしていきますように」とサービスのローンチに込めた想いを語り、「世界中のヒトとモノをつなげ、共鳴する社会へ」のビジョンに向けて邁進することを改めてアピールした。

IoT+生成AIの世界観にはデータ連携が必要

基調講演の最後はソラコムの玉川氏をモデレーターに、スズキの熊瀧氏、三菱電機の朝日氏、ウェザーニューズの石橋氏をパネラーに迎えたパネルディスカッション。玉川氏は、各社の基調講演での内容や生成AIの利用状況について3人に質問した。

最初は目の前に用意されたスズキの電動モビリティベースユニットの話題。熊瀧氏によると、もともとは農業分野からのニーズでスタートし、他業種に使えそうということでプラットフォーム化がスタートしたという。実績の高い電動車いすがユニット化されているので、人も、モノも安全に運べる。玉川氏もステージ上で実際に乗ってみた。

三菱電機の朝日氏はソラコムと松尾研究所とのプロジェクトについてコメント。「やる前はそれほど期待していたわけではないが、学習レスであれだけの成果が出て驚き」とコメント。ウェザーニューズの石橋氏は「SORACOM Fluxはやばいですね!」と興奮気味にコメントし、「結局、IoTのアプリ開発って、if文を作るみたいなことが必要になる。でも、これが自分で設定できるのはめちゃくちゃ使い道がある。もはやみなさん自分でモデル作れってしまうのでは?」と感想を述べた。

最後に話題となったのは、安川氏の指摘した真のIoTに向かうためのデータやシステムの連携。朝日氏が「うちの妻は天気痛に悩んでいるので、ウェザーニューズさんの気象情報と弊社の空調を連携させることで、天気痛を緩和できる環境ができるのではないか?」とコメント。熊瀧氏も「車がワイパーを動かしていたら、雨が降っているわけだから、これをウェザーニューズさんに送れば、精度を挙げられそう」と語ると、「やはりきっかけがないとデータは出てこないので、自然災害は1つの契機」とコメントする。

短い時間でありながら、連携による新しい価値がアイデアとしてどんどん生まれたパネルディスカッション。IoTと生成AIで新しい価値が創出できるようになった時代に向け、「業界を超えて、コラボレーションすると、いろんな可能性が広がりそう」という方向性にまとまった。各社は参加者にコラボレーションや連携の必要性を呼びかけて、基調講演は終了した。

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

-

デジタル

ローコードで実装!SORACOM Fluxでソラカメ画像を使ってみよう! -

デジタル

薬を飲んだら褒めてくれるIoTをGoogle AppSheetと組み合わせて作ってみた【SORACOM Discovery 2024】 -

デジタル

「あらゆる場所、あらゆるモノ」は現実だ レイ・オジー氏と安川CTOがたどり着いたIoTの形 -

デジタル

USBポート搭載機器をサクッとIoT化!LTE USBドングルがSORACOMのIoTストアより -

デジタル

RAG使わず“生成AI×IoT”で空調制御 三菱電機による実証実験の裏側 -

デジタル

IoTのその先へ AIネイティブに進化するSORACOMプラットフォーム