日本オーディオ協会は6月22日・23日の2日間「OTOTEN2024」を東京国際フォーラムで開催中。メーカーの製品展示に加えて、見逃せないのが各種イベント&セミナーである。筆者は気になるセミナー&製品の2本立てをテーマに会場を回った。

まずは日本の録音史をおさらいするセミナーから

「日本プロ音楽録音賞30年の歩み

~その次代に於ける音創りの変遷/受賞作品試聴~」

タイトルは固いが、内容は柔らかい。30年間でおよそ500曲ある日本プロ音楽録音賞受賞作品の中から厳選した17曲を豪華なシステムで鳴らして、録音エンジニアが当時の録音機材や技術、音創りについて解説するというセミナー。スピーカーはハイエンドモニターながら壁に埋め込まずに使えるフリースタンディングタイプのGENELEC 8381A。5Wayで38cmウーハーをダブルで搭載、総出力5926Wを誇る。

注目の1曲目は、第1回受賞曲の「山下達郎/SEASON'S GREETINGS My Gift To You」が選ばれた。山下達郎の定番であるコーラスとボーカルを1人で多重録音した曲で、ドライで平面的になりがちだが、ここでは広い音場感を実現した。レコーディングエンジニアは吉田保氏で、ファイナルミックスはSONY PCM-1630が使われた。吉田氏はこのPCMプロセッサーが大好きで、Mr.イチロクサンマルと呼ばれていたという。といったエピソードが披露され曲が再生される。

2曲目も第1回受賞曲で「冨田勲/天と地と」を再生。羽生結弦が使ったことで聞き覚えのある人も多いと思う。エンジニアはセミナーのMCを務めるミキサーズラボ会長の内沼映二氏である。富田氏の集大成を創ろうということになり、日本のRCAが制作したアルバムで、この時代で数千万円の制作費を掛けたという。20Hzから再生できるダブルウーハーが会場を揺るがす超低音を再生して、かなり盛り上がった。このような解説を交えてJ-POPからクラシックまで幅広いジャンルの曲が堪能できるセミナーというか楽しい試聴会だった。

1本で8chの音が録れる特殊マイクで3Dオーディオに挑戦

「新しい3次元のマイクロホンAudio-Technica BP3600を使用した

イマーシブ・オーディオ楽曲録音の体感型ワークショップ」

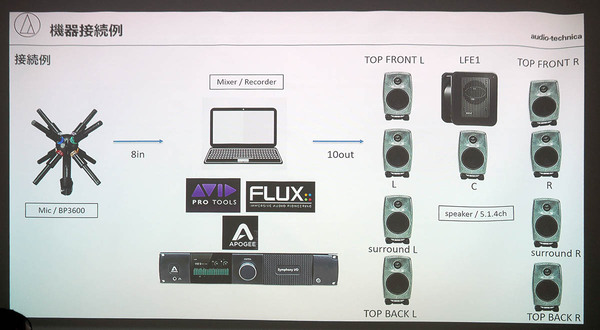

オーディオテクニカの作ったイマーシブオーディオマイクロホン「BP3600」を使いサウンドエンジニア土岐彩香氏が実際にレコーディングした体験を踏まえて、イマーシブオーディオの魅力を語った。この会場には5.1.4ch対応システムがあり、これを使って音楽が再生された。BP3600は本来アンビエント用マイクで、これ1本でレコーディングするのは無理があることを分かっていながら、土岐氏に無茶振りしたという。

「今回はイマーシブオーディオの良さを活かすために、オンマイクでなくオフマイクで広がりを出すため、空間の響きをそのまま録音しました。ストリングスはカルテットを2回重ねた形ですね。編成的には6人でヴァイオリンファースト2人、セカンド2人、チェロ2人です。スタジオではなるべく高めにマイクをセットして、遠くに配置しました。ファーストとセカンドは掛け合いのような演奏で左右に広がりを追求。また、立ち上がってもらったり、ソロパートではマイクの近くを回ってもらいました。歌とポイトリーリーディングは別途録音しました」と独自の録音方法について土岐氏は語った。苦労した点としてはBP3600の8chの音は処理に時間が掛るためリアルタイムでのモニターが不可能で、演奏者には2chの音を出して、1回歌ってもらってからコントロールルームに戻って5.1.4ch環境で音を確認してもらったそうだ。かなり高度な内容のワークショップになったが、実際に録音した音が会場に流れるとスピーカーの存在を意識させない自然な空間の前後左右に音が流れると不思議な感じがした。