東京地下鉄(東京メトロ)は6月18日、AI事業を手がけるAllganize Japanと協力し、東京メトロのお客様センター業務に生成AIを活用したシステムを導入すると発表した。稼働開始は2024年秋の予定。問い合わせ用チャットボットとカスタマーセンター業務の両方に生成AIを本格導入するのは、国内の鉄道事業者では初となる。

チャットボットやメール対応を生成AIで効率化

生成AIの導入は、年間約25万件にのぼる問い合わせ業務の効率化や、ユーザー(乗客)側の利便性向上が狙い。

システムにはOpenAIのGPTシリーズやマイクロソフトのCopilotなど、複数の大規模言語モデルから最適なモデルを選択でき、RAG(検索拡張生成)技術で高精度な回答を生成できるAllganize Japanの「Alli LLM App Market」を活用。以下の3業務にそれぞれ導入する。

●問い合わせチャットボットの高機能化

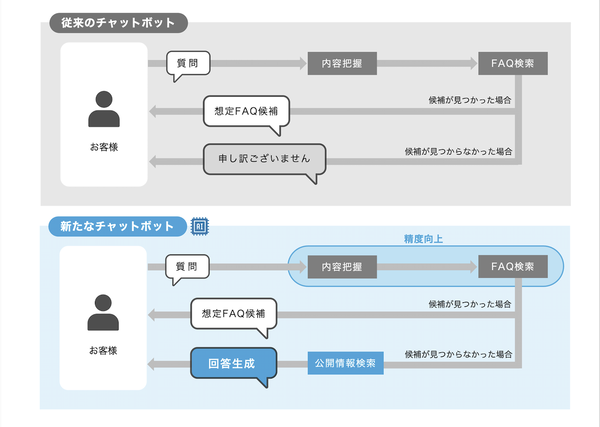

現行の問い合わせチャットボットは、想定問答集に沿って回答するFAQ応答型となっており、想定外の質問には答えられないという弱点があった。

生成AIを活用した新しい問い合わせチャットボットでは、想定外の質問を受けた際も、東京メトロのウェブサイトから情報を検索し、回答を生成してユーザーへ提供できるようなる。

●忘れものに関する問い合わせ方法を改善

従来、メールで対応していた忘れものの問い合わせ業務には、新たに生成AIを活用したチャットボットを導入する。

メールの場合、1件の問い合わせに対して複数回のやり取りが必要となるケースもあったが、チャットボットでは会話と入力フォームの活用でユーザー側の手間を軽減。オペレーター側の業務効率も向上することで、より多くの問い合わせに迅速に対応することが可能となる。

●メール返信文案の自動生成機能

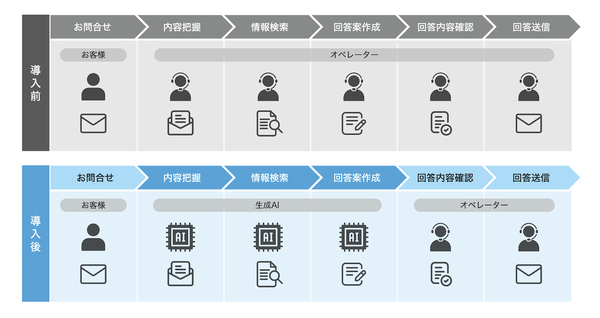

メールを使った問い合わせ窓口には、ユーザーから届いたメールの内容をAIが確認し、必要な情報を東京メトロのウェブサイトや過去の問い合わせ履歴などから検索、返信文を生成する作業まで自動実行するシステムを導入する。

現行のメール問い合わせ窓口は一連の作業をすべて人間のオペレーターがこなしているが、生成AIの導入後は、オペレーターはAIが生成した返信文の確認と送信をするだけで済む。人間側の業務に余裕ができることから、従来よりさらに多くの問い合わせに対応可能となる見込みだ。