独自LLM「tsuzumi」のソリューション・モデルパートナーも募集開始

生成AIで進化したデジタルヒューマンをCX領域で活用、NTT Comが説明

2024年06月03日 07時00分更新

NTTコミュニケーションズ(NTT Com)は、2024年5月29日、CX(カスタマーエクスペリエンス)領域の生成AIビジネスに関する説明会を開催した。最新の生成AI事例を披露すると共に、同日より一部募集が開始された「tsuzumiパートナープログラム」について詳細が語られた。

冒頭、NTT Comのビジネスソリューション本部 スマートワールドビジネス部長 福田亜希子氏は、「NTTが独自開発したLLM“tsuzumi”を発表して以降、生成AI関連の問い合わせを沢山いただいている。2024年5月には、NTT Comで370件超の引き合いがあり、世の関心の高さを常々感じている」と説明する。

バーチャルコンシェルジュが実現する未来のドラッグストア・保険契約

CX領域のソリューションとして紹介されたのは、「バーチャルコンシェルジュによる顧客対応」と「コンタクトセンターオペレーター業務支援」の2つ。

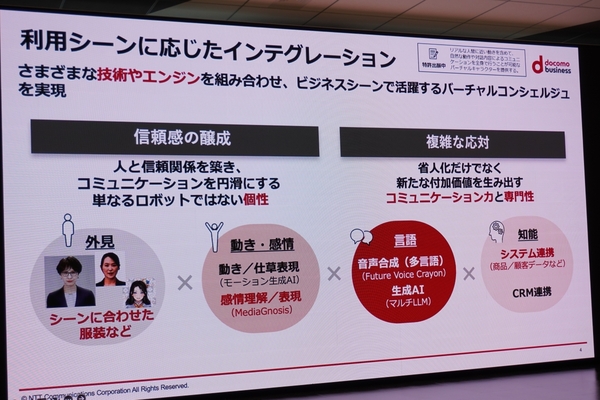

ひとつ目のバーチャルコンシェルジュとは、デジタルヒューマンに生成AIの技術を組み合わせ、人手不足の課題に応える新たな顧客対応を創造するものだ。

2023年にNTT Comが発表したデジタルヒューマン「CONN(コン)」と生成AIをつなげることで、ペルソナに沿った自由な対話や文脈を踏まえた対話が可能になり、独自情報と連携することで業界別の利用シーンにあわせた応対もできるよう進化を遂げている。

このデジタルヒューマンを用いて、現在2つのユースケースで実証実験が進められている。

ひとつ目が、富士薬品と取り組む「店舗での売り場案内・商品提案」である。「ドラッグストアは、あつかう商品が多く、入れ替えも激しいことが現場の負担となっており、バーチャルヒューマンが顧客対応することで解決できるのではないか」と福田氏。

現時点では、“未来のドラッグストア”として、クロスリンガル(多言語)の音声合成技術を用いたインバウンド対応、外部データとの連携によるパーソナライズされたカウンセリング、ヒヤリング内容を専門家(薬剤師)に引き継ぐエスカレーションといった、先進的な顧客対応の実現が進められている。

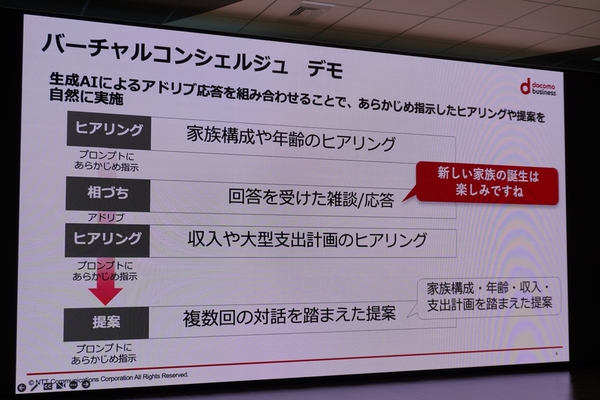

もうひとつのユースケースが、太陽生命保険などと進める「オンラインの保険相談」だ。保険契約の営業は、複雑な対応が必要となり、時には人生相談も交えた対話が求められる。この対話をバーチャルエージェントが代替・支援するという実証実験で、ヒヤリング領域からスタートし、ゆくゆくは契約手続きを完結させるところまでを目指しているという。

「保険営業の現場は、顧客の時間が空く夜間や休日での対応が中心で、人がずっと働くのは難しい。バーチャルエージェントが代替することで、かゆいところまで手が届く対応ができる」(福田氏)

実際の対話は、生成AIによるアドリブ応答を組み合わせることで、自然な会話の流れを実現しつつ、プロンプトで設定されたヒヤリングや提案を展開する仕組みになっている。

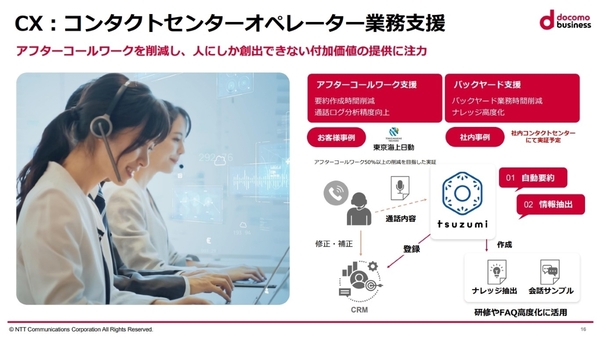

CXソリューションの2つ目は、コンタクトセンターの業務支援だ。「コールセンターのオペレーターは、時間あたりどれくらい処理できるかがROIに響く」と福田氏。特に、顧客との対話終了後にオペレーターが記録を残すアフターコールワークを削減する取り組みは、これまでも音声認識などを使って進められてきた。

ここに生成AIの技術が加わることで、音声認識した内容を自動的に要約し、重要な情報を抽出することができるようになる。これにより、業務の効率化だけではなく、ゆくゆくは研修やFAQの高度化にもつなげられるという。

実際にtsuzumiを使用した実証実験が、東京海上日動火災保険(東京海上日動)やドコモグループ自身のコンタクトセンターで進んでいる。東京海上日動との取り組みでは、アフターコールワークを約50%削減できる見込みだという。

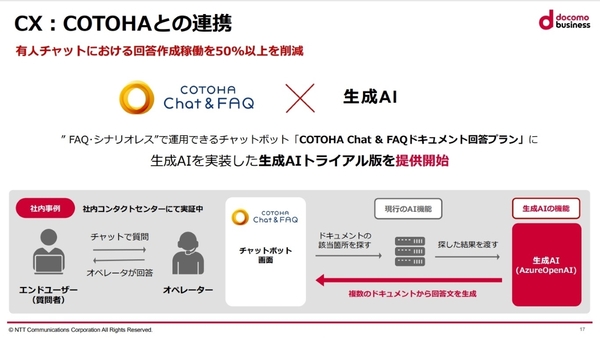

FAQを準備せずに運用が可能なAIチャットボット「COTOHA Chat & FAQ」においても、生成AIを実装した「生成AIトライアル版」を提供開始している。ドキュメントの検索から読解、回答文の作成が不要になり、チャットボットに質問するだけで回答文を生成してくれる。これにより、オペレーター対応の稼働を50%削減できるという。

tsuzumiの社会実装を共に加速する「ソリューション」「モデル」パートナーを募集開始

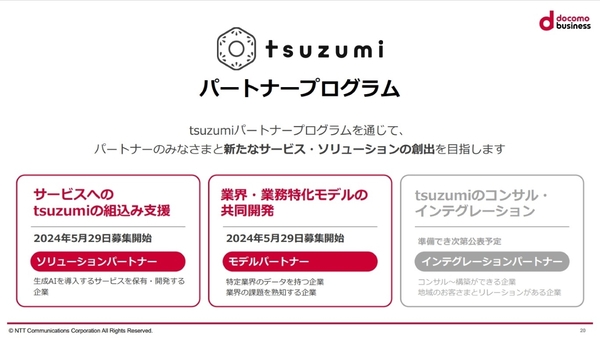

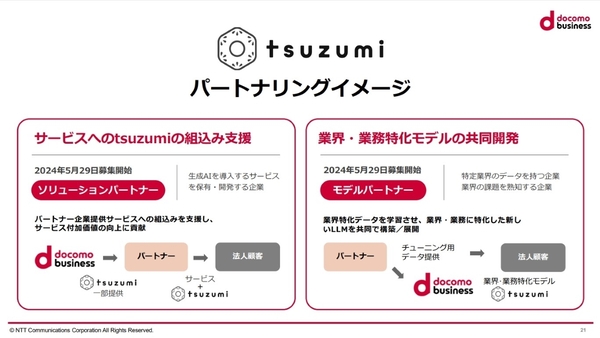

ドコモグループでは、このような生成AIの社会実装をパートナーと共に加速するために、2024年3月に「tsuzumi パートナープログラム」を発表。そして5月29日から、同プログラムの「ソリューションパートナー」と「モデルパートナー」の募集を開始した。

ソリューションパートナーはtsuzumiを自社サービスに組み込むパートナー、モデルパートナーは業界特化型LLMを構築するための業界特有データを提供するパートナーである。「特にモデルパートナーが特徴的。(特化型LLMは)共同で利用していくが、データの所有者はあくまでパートナーとなり、セキュリティやデータの所在を心配する企業にも選択肢が生まれる」と福田氏。

モデルパートナーは、期間ごとに注力する領域を絞ってパートナーを募り、第1弾としては、金融や自治体、接客、医師・薬剤師などのエキスパート支援に特化したデータを保有する企業を対象とする。

第一弾となる今回の募集スケジュールは、ソリューションパートナーが8月31日まで、モデルパートナーは、6月30日までを1次募集として、7月1日から7月31日を2次募集としている。

NTT Comが生成AIビジネスで注力する3つの領域

NTT Comの生成AIビジネスは、生成AIで社会課題をどう解決できるかを出発点として、データセンターやIOWN構想といった技術基盤を土台に、tsuzumiや他社のLLMを組み合わせ、実際のソリューションやサービスを展開していく。

ソリューションやサービスの軸としているのが、今回説明されたCX(カスタマーエクスペリエンス)に加え、EX(エンプロイーエクスペリエンス)、CRX(サイバーレジリエンストランスフォーメーション)の3つの領域となる。これらの領域でソリューションやサービスをメニュー化していき、同社がカタリスト(CATALYST)と呼ぶ社内外の専門家やパートナー企業と共に社会実装を推進していく。

福田氏は、改めてtsuzumiについて、「現状、世にあるLLMは大規模で、特化型の学習がしづらいのが課題。加えて、業務に役立つよう学習させるデータには、外に出せないものも存在する。tsuzumiは、少ないリソースで稼働できる“ちょうどいい”サイズ感であり、プライベートクラウドでも利用可能なため、データの流出も心配する必要がない」と強調する。

また、CX領域の生成AIビジネスに関しては、同領域において「最低でも3割のシェアが取りたい」と目標を挙げ、「国産であり学習データが手元にあることが強み。何かあった際にデータをどう対応するのか不安に感じている日本企業が多く、その点が勝負の肝になる」と語った。