サウンドカードにGame Portが実装されたことで爆発的に普及

以上のように、立ち上がりはそれほど順調とは言えなかったGame Portであるが、PCでゲームをやりたいというユーザーに向けてゲームそのものも増えていく中で、ジョイスティックの需要が次第に高まっていった。ジョイスティックそのものは、IBM-PC以前にAtari VCSで広範に普及しており、Apple IIやBBC Micro、TRS-80などさまざまな機種で、それぞれ専用のジョイスティックが利用されていた。

こうした機種の上で動くゲームがIBM-PCに移植される場合、当然同じようにジョイスティックも必要になってくる。この流れを加速したのはSound Blasterである。Sound Blaster誕生前後の話は連載389回でMedia Visionを紹介する際に一緒に触れているが、ゲームと言えばやはり音は付き物だし、このためにサウンドカードを導入するとGame Portも一緒に付いてくるというのはお得感が高い。

当然Sound Blasterの対抗馬であったMedia VisionのPAS16にもGame Portが実装されたし、少し後に投入されたGUS(Gravis UltraSound)にもGame Portは搭載された。このあたりから、Game Portはサウンドカードに標準で搭載されるもの、という常識がなんとなくできあがった気がする。こうした流れで、1990年頃には大抵のマシンにGame Portが用意されることになった。

これはゲームコントローラーも同じである。当初はジョイスティックが主流だったが、こちらも特定ゲーム向けに自動車のステアリング+ペダルが別体式のものだったり、航空機用にスロットルと操縦桿が別体式になったもの(これは戦闘機のモノを模したものが主流だが、民間航空機タイプのものもラインナップされた)だったり、だんだん高機能・高級化が進んでいく一方で、安価なゲームパッドの類も広く利用されるようになってきた。

PCがゲームのプラットフォームとして進化を遂げていく(これは特にビデオカードの高性能化が大きな要因である)につれ、こうしたゲームデバイスもどんどん普及するようになり、これらはいずれもGame Portを利用して使われることになった。

MIDIの接続用I/Fとしても使用されるようになる

これと並行して、Game Portにはもう1つ新たな用途が生まれた。それはMIDIの接続用I/Fである。そもそもなぜGame PortとMIDI Portを共用しようというアイディアが出てきたのかが今ひとつ定かではない。BGMにMIDIを使おうとしたゲームがあり、外部のMIDI機器(MPU:MIDI Processing Unit)と安価に接続するためにGame PortからMIDI I/Fを利用できるようにしたという説はあるのだが、そのMPUがけっこう高価な時点で説得力に欠ける気はする。

ただ筆者の記憶でも、気が付いたらMIDIでBGMを流すゲームは確かにいくつか存在したし(なのでMPUなしだと間が抜ける感じになった)、そうしたMPUを接続するためのケーブルも売っていた。

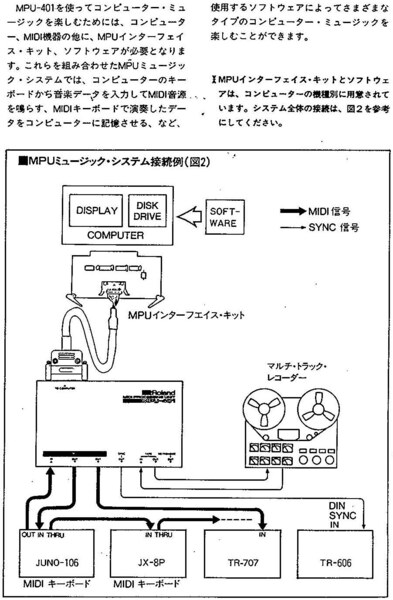

MPUのスタンダードといえばRolandのMPU-401が有名だが、そのMPU-401自身は専用の"MPUインターフェース・キット"を利用するように説明していたので、そのままでは接続できない。

MPU-401そのものはMIDI端子×4(IN×1、OUT×2、SYNC×1)とTape In/Tape Out/Metronome Outと、あとはホスト接続用のRS-232-C端子しかもっていない

画像の出典はRoland MPU-401の説明書

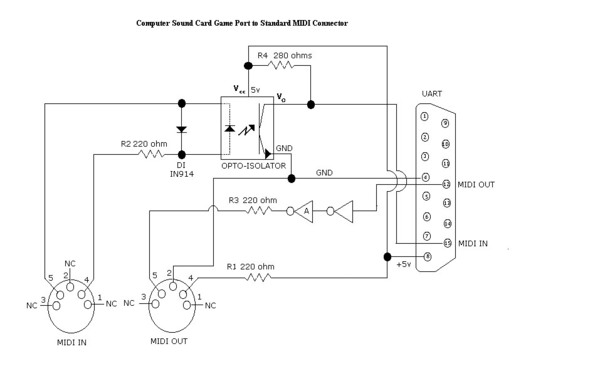

またMIDI端子そのものは5ピンのDINコネクターを利用するもので、31.25Kbpsの非同期シリアル通信(1 start/1 stop/8 dataの10bit構成)なのだが、厄介なのは電流で信号を表現することだ。RS-232-Cでは電圧で表現しており、5Vなら"1"、0Vなら"0"であるが、MIDIでは5mAの電流が流れている状態を"0"、電流が流れていない状態を"1"と表現する。このため、内部で電圧/電流の変換が必要になる。

Game Port to MIDIの変換回路。フォトカプラが間に挟まり、ここで電圧と電流を変換している。回路規模が小さいので、これは十分Game Portに接続するコネクター内に収まるのが救い。この回路図はMIDI Manufacturers Associationによる公式の回路である

この変換ケーブルではPin 12とPin 15を利用してMIDIの送受信を可能にしているが、本来Pin 12/15はボタン用のGNDおよび+5Vの信号線であり、Pin 15はともかくPin 12に関してはゲームデバイスを併用する場合にやや注意が必要になっている。

といっても当時のことなので、別にOS(というかDOS)の側でデバイスドライバーがあれこれするというよりも、ゲームそのものが直接ポートを叩く形で処理していたので、それほど困ったことにはならなかったようだ。

なお当初のSound BlasterはそもそもMIDIポートのサポートがない。が、後で出てきたSound Blaster ProやSound Blaster 16などでは、Game Portそのものは201hでアクセス可能だが、MIDI Portは330h(300hにも変更可能)でアクセスするようになっており、またMPU-401のエミュレーションのOn/Offも可能になっていた。これでMPU-401がない環境でもMIDI音源を疑似的に鳴らせるわけだ。

1990年代にはほぼ標準で搭載されていたと言っても過言ではないGame Port。サウンドカード以外にも、Super I/OカードにもGame Portは搭載されていた。まだ当時マザーボード上にはSerial/Parallel/etc...のI/Fが搭載されておらず、Serial/Parallel/FDD/IDE/Game Portをまとめて実装したI/O用の拡張カードが多く利用されていた。それがSuper I/Oカードである。

もっともサウンドカードと併用するとポートが干渉したりする場合もあり(まだPnPが実用化される前なので、同じポート番号を持つGame Portが2つ存在するのはいろいろ都合が悪い)、その場合はどちらかを無効化する必要があった。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ