MCCとXCC、どちらも化け物

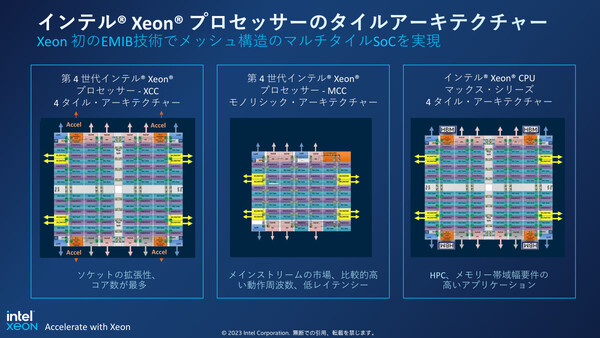

さて、Sapphire RapidsのXCCの内部構造は、以前何度か説明した。最初に説明したのは連載586回だが、この後いくつか新情報があり、補正したのが連載631回で筆者が示した図である。ただこの構造でもまだ間違っていた。どのあたりが間違っていたか、というと「EMIB経由の通信はUPIではない」ということだ。

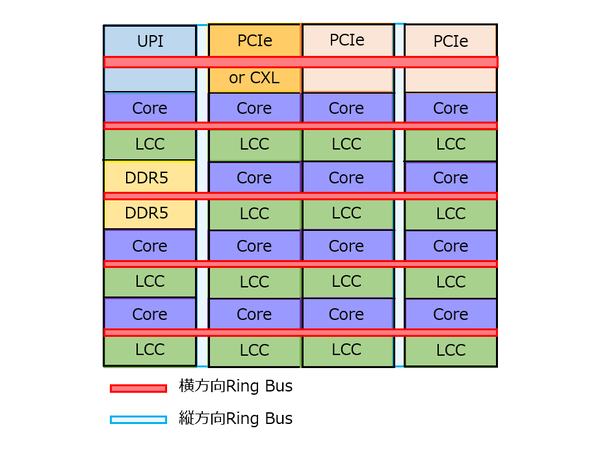

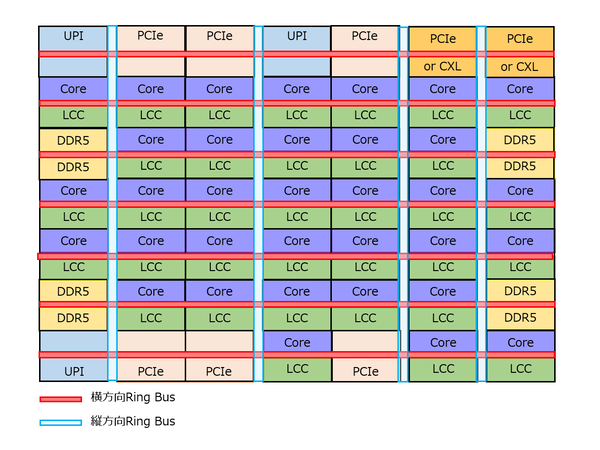

下図は、XCCにあるタイルの内部構造「推定図」である。なぜで推定か? というと、インテルが示した画像では潰れて見えないためである。ただこの構造そのものは、Skylake-SPベースの初代Xeon Scalableから共通のもので、縦横のリングバスでメッシュの構成となる。

ブロック(黒枠)は全部で20個あり、うちCPUコアが15個、PCIe I/Fが2個、PCIe/CXL I/Fが1個、UPIが1個、DDR5 2chのメモリーコントローラーが1個という構図と思われる。

なおUPIにはおそらくDMIのI/Fも含まれていると思うが、ここではこれは無視する。上の画像の左図にある左上のタイルを模した格好だ。リングバスは横方向が5本(うちPCIeやUPIをつなぐリングのみやや太いので、これのみ2対なのかもしれない)、縦方向が2本になっている。

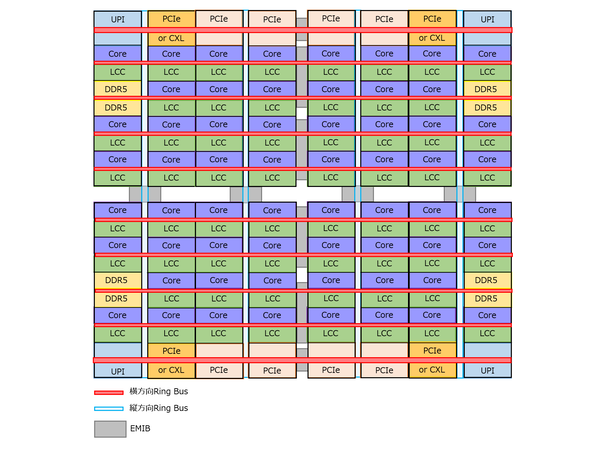

さて、4タイルのXCCではこれがどうつながるか? というのが下図だ。要するに4つのタイルの内部にある、縦横のリングバス同士をEMIB経由で接続することで、物理的には4つに分割されていつつも、論理的には1つの巨大なモノリシックなダイが構築されることになる。

なにせ縦方向4本、横方向10本の巨大なメッシュである。この際EMIBは、縦方向は1本で1つ、横方向は2本あたり1つ(I/F同士の接続は1本で1つ)配されており、合計で10個という計算になる。インテルとしては、UPI経由での接続にすることでのレイテンシーの増加や帯域の制限はどうしてもいやだったらしい。

このあたりは、それを割り切ってインフィニティ・ファブリックでの接続としたEPYCとの大きな相違点である(どちらが良い悪い、というのは簡単には断じることができないが)。結果としてXCCは、論理上は1600mm2にもおよぶ巨大なモノリシック・ダイのプロセッサーになったわけだ。

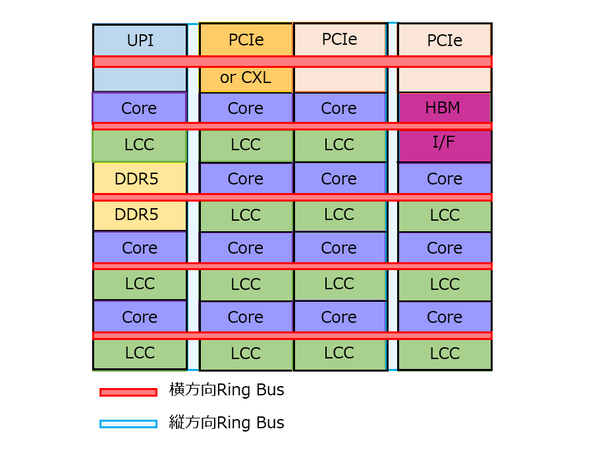

なおXCCとHBMの違いだが、HBMではコアの数がタイルあたり14個に減り、その代わりにHBMのI/Fが搭載された形になっている。HBMのI/FとDDR5のメモリーコントローラーが別、というのは以前HotChipsで明確に返事をいただいており、またXeon MAXはハイエンドの9480でも56コア(つまりタイルあたり14コア)であることから、下図のような構成と考えられる。

もっとも、怪しいのはそもそもそこまでHBM2eのI/Fは大きいのか? という疑問があるからだ。次に説明するが、このHBM I/FにはPHYは含まれていない。純粋にその上位のコントローラー部のみである。

実はHBMとXCCは物理的には同じタイル(つまり15コア+HBM I/Fが全部入っている)で、HBM I/Fを無効化したのがXCCタイル、コア+LCCを1ブロック無効化したのがHBMタイルという可能性もなくはない。

ただ公式のインテルの見解は別のもの、ということになっているのだが、記事冒頭の画像でXeon MAXの欄を見るとダイチップが“XCC”と書いてあるあたり、少し怪しい気がする。

さてXCCの話はこのくらいにして次はMCCである。今回インテルはMCCのダイを一切披露していない。ただインテルが示した画像で大まかに構成はわかる。ということで下図がその推定図である。

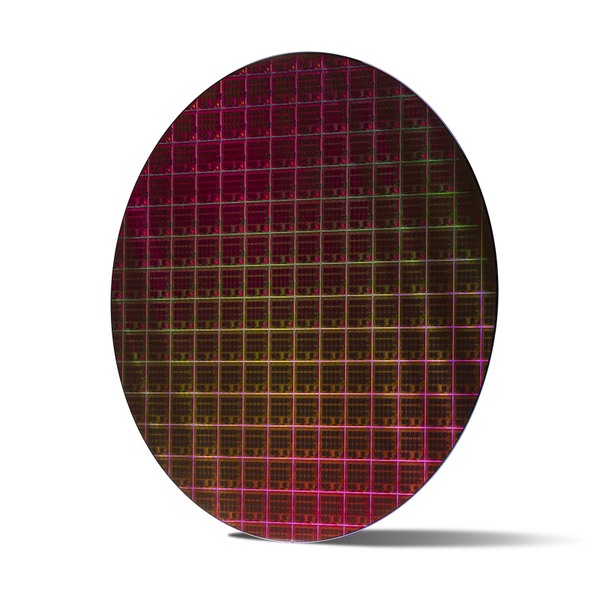

横方向7本、縦方向4本のリングバスでメッシュを構成しており、ブロック数は7×7で49個。うち32個がCPU+3次キャッシュで、残る17個がI/F類というかたちになる。ところでこのMCCのサイズはどのくらいだろうか? 下の画像は、インテルが公開したXCCのウェハー写真である。

例によって斜めからの撮影なのでけっこう歪みがある。そこで大雑把に歪みの補正を行なったのが下の画像だ。

ちなみに取れるタイルの数は148個。歩留まりが100%として、タイル1個あたりの製造原価はほぼ100ドル程度、それが4つで400ドルとなる。もっともパッケージング(EMIBの採用があるので高くなる)やテストなども込みにすると、製品原価は600ドルくらいだろうか?

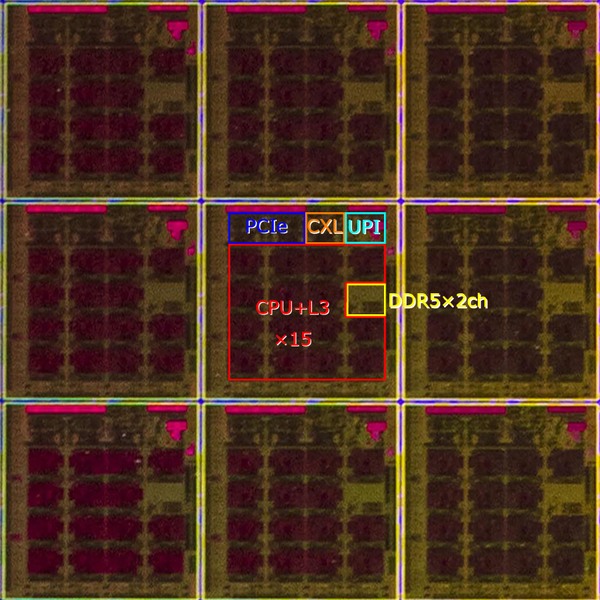

300mmウェハーで、縦横ともにタイル15個分ほどであり、ダイサイズは事前説明があったように20×20mmと計算される。ウェハーの中心部を拡大したのが下の画像であるが、CPUとDDR5、I/Fからなる20ブロック(つまり赤/黄/橙/青/水色で囲った部分)の面積は17.0×15.5mmほどと推定される。この20ブロックで263.5mm2、ブロック1個あたり13.18mm2ほどになる計算だ。

ここでDDR5×2chのブロックのすぐ右は、DDR5のPHYが占めていると考えられる。一方左および下側は未使用のエリアに見えるが、ここにはアンコアの部分、つまりアクセラレーター類が搭載されているのだろう。

HBMタイルに関して言えば、左側の空いている部分にPHYが来るのではないか? と筆者は考えている。このアクセラレーターとDDR5のPHY(と、もしかするとHBMのPHY)の面積は、400mm2から20ブロックの分を抜いた136.5mm2ほどになるという計算だ。

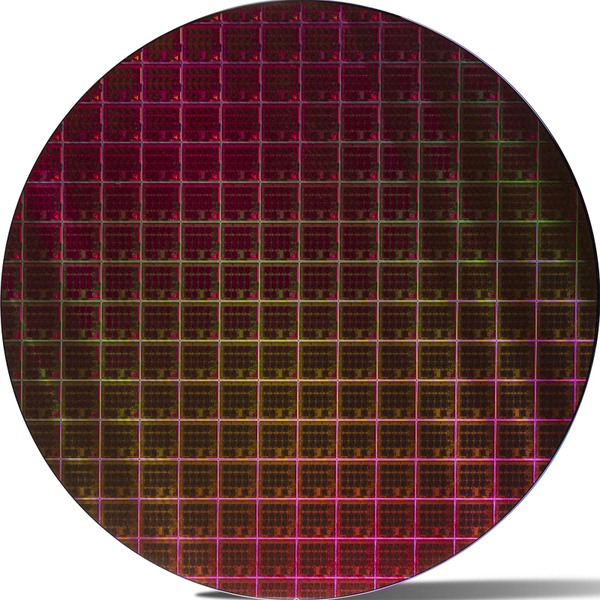

さてここでMCCに話を戻す。MCCの構造が想定図のとおりだとすると、この49ブロック分の面積は13.18×20≒645.8mm2ほどになる。MCCはHBMのI/Fは持たない一方、DDR5が8ch分出てくるので、PHYの面積はそれなりになる。それ+アクセラレーターの分まで加味すると、大雑把に言って750mm2かそれ以上になる計算だ。

つまり相当大きい(レティクルリミットに挑戦する)サイズになると考えられる。こうなってくると相当歩留まりも低そうな感じであり、どこまでちゃんと取れるのか心配になる。ウェハー1枚から取れる個数は試算では75個前後になる計算で、製造原価は200ドルほど、製品原価で300ドルは切らないだろう。

このMCCを使う一番安い製品はXeon Bronze 3408Uだが、諸費用を考えるとギリギリ赤字になるかならないか、というあたりの際どい値付けであることがわかる。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ