3次キャッシュを削減してコアの密度を上げた

Bergamo

EPYC 9004シリーズの発表会では一切言及されなかったのだが、事前説明会の折に「GenoaとBergamoの相違点はここだけ」として示されたのが下の画像だ。

そもそもBergamoはより高密度なサーバー向けであり、プラットフォームは既存のGenoaと共通で、コア数が最大128になる、というのが事前に説明された情報のすべてであるわけで、それもあって筆者は連載643回ではArmのbig.LITTLEに似た効果を、ただしより少ない労力で実装する形になると予測。物理設計時のライブラリーを変更するかもしれないと判断したわけだが、もう少し簡単に3次キャッシュを削減する形でコアの密度を上げる形にしたようだ。

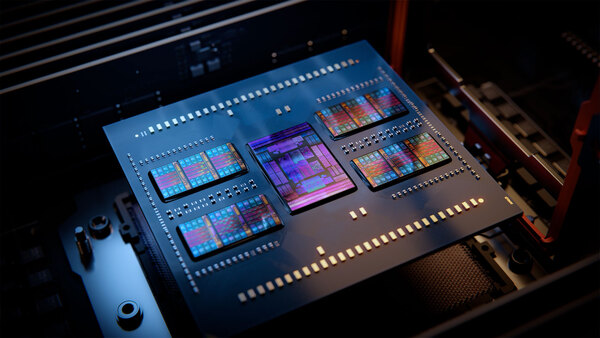

実際、これでかなり高密度化ができる。下の画像は今回発表されたEPYC 9004のパッケージ写真だ。

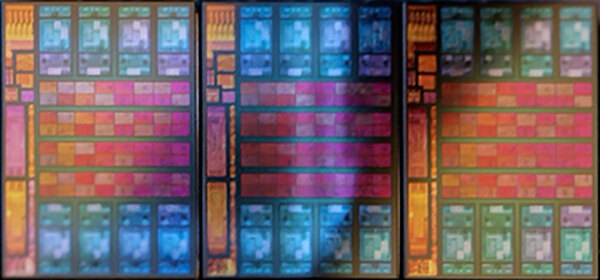

ここから3つのCCDを抜き出したのが下の画像である。このCCD1つあたりの3次キャッシュが占める面積は35%ほど。CPUコアよりはやや小さい程度であるが、インフィニティ・ファブリックのI/Fがある分これ以下にはできない感じだ。

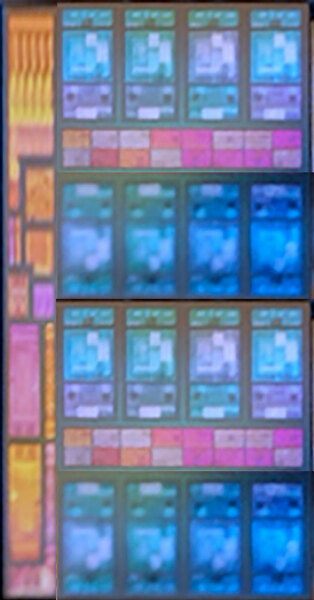

さて、ここで仮に3次キャッシュのサイズを半分にすると、ダイサイズはZen 4の82.4%ほど、1MBまで減らすと73.7%ほどまでダイサイズが減る計算になる。試しに3次キャッシュを1MB/コアまで減らし、その代わり2 CCXを1つのダイに収めた場合のシミュレーション画像が下の画像だ。

インフィニティ・ファブリックのPHYのサイズは減らせないし、仮に2CCXになるとすると2つのCCXで1つのインフィニティ・ファブリックのI/Fを共用する部分で追加の回路が入る、と判断してこんな感じになった

ダイサイズは34.9%ほど増える計算になるが、これが8ダイでも12ダイのEPYC 9654よりは小さい(Zen 4の10.8ダイ相当になる)。パッケージの再設計は免れないが、Genoaと同じサイズにできるだろう。実のところ、なぜ2つのCCXを1つのダイに入れる案を出したかと言えば、理由は2つある。

まず、IODは最大12個のCCDを接続できる。ということは、128コアのBergamoでIODを再利用したければ、CCDあたり13個という変な数になってしまう。むしろ16コアのCCDを8つ接続する方が考えやすい。Bergamo用のIODを別に用意する案もあるだろうが、検証の手間が大幅に増えることを考えるとあまり賢明な案ではない。またCCXそのものを16コアに拡張するのは、AMDの設計のポリシーから外れる。

次に、Radeon RX 7000シリーズのところでも出た話だが、PHYのサイズは減らない。インフィニティ・ファブリックのPHYはCPUコア+3次キャッシュ32MBの高さにちょうど合う感じであり、仮に3次キャッシュを4MB(1MB/コア)まで減らしてもPHYの高さは減らないので、無駄なダイエリアができてしまうことになる。であれば、3次キャッシュ4MBのCCXを2つ縦に並べた方が効率が良いことになる。

もちろんこれは筆者の推定で、この通りになる保証はまったくない(そしてご存じの通り筆者の推定はけっこう間違う)わけではあるが、激しくは外していないと思う。

おそらくBergamoは動作周波数も2GHzかその程度に抑えられるだろう。この程度まで抑えられれば、3次キャッシュの少なさもメモリー帯域の高さでカバーできる。

コアあたりの性能は当然落ちるが、そもそもBergamoはクラウドなどに向けた高密度サーバー向けだから、個々のコアの性能そのものはそこまで重要ではない。そしてAMDの利用するTSMCのN5プロセスは、2GHz付近での性能/消費電力比は非常に良い。重要なのは性能/消費電力比であることを考えると、Bergamoは結構良いバランスの製品に仕上がる可能性が高い。

最初のところで書いた型番は、例えばBergamoがEPYC 7004やEPYC 6004などになる可能性がある。おそらく現行の9はGenoa(とこの後出てくるGenoa-X)のみで、Bergamoは別の番号になるだろう。そのあたりまで含めて今回7から9に上げた、というふうに筆者は考えている。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ