SORACOM Tech Days 2021のラストはSORACOM活用のLT大会

必要はIoTの母? 身近な課題を解決した6つのIoTチャレンジがすごい

郵便受けにリモートカメラを設置して中身を確認する

3番手として「SORACOMとラズパイで郵便受けの中身を確認できるようにする」というタイトルでLTを披露したのは、SORACOMパートナーのSIerに勤務している池田大さん。好きなサービスは「SORACOM Arc」。今回は個人としての参加で、ラズパイコンテストのメカトラックス賞を受賞したことで登壇になった。

続いて開発のきっかけ。コンテストの賞品目当てもあったが、以前から郵便受けの確認が面倒くさいという課題があったという。「昔は高いところに住んでいたので、取りに行くのがとても面倒くさかったけど、今は2階なのでそれほど面倒ではない。とはいえ、コロナ禍で外出頻度が減ったので、かなり億劫だった」と池田さんが語る。

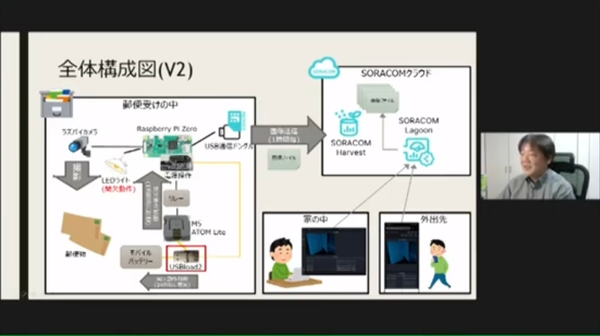

この課題を解決すべく作ったのは、郵便受けの中を撮影できるリモートカメラ。ラズパイにカメラと郵便物を明るくするためのLEDライトを接続して、郵便受けの中に設置。一定間隔で郵便物を撮影し、画像をSORACOM経由で送信できるようにした。データはSOTACOM Harvestに保存し、スマホやPCからSORACOM Lagoonで確認しているという。

池田さんは、「できるだけプログラムを書かずに実装する」「なるべくバッテリをもたせたい」「できるだけ安く作りたい」という3つを開発方針として掲げた。このうち重要なのが、「なるべくバッテリをもたせたい」という方針。そもそも郵便受けには電源がないため、モバイルバッテリで動作させるしかない。そして撮影時にLEDライトまで使うので、なるべく間歇動作が必要になる。

こうしたニーズに応える“ナイスな装置”が「OnOff SHIM」というデバイスだった。これはラズパイのGPIOに取り付けることで、起動やシャットダウンを行なってくれる装置で、必要なときにデバイスの電源をリモートからオンにできる。また、一定間隔で微弱電流を流してくれる「USBloard2」というデバイスを活用することで、モバイルバッテリをスリープさせないようにした。

開発方針として掲げた「できるだけプログラムを書かずに実装する」に関しては、複数のコマンドを自動実行・シャットダウンするシェルスクリプトで実装できた。ただ、リモート制御のための「M5 Atom Lite」のプログラムを記述する必要があったという。ただ、バッテリに関しては間歇動作させることで2週間もつようになり、コストも初期コスト1万6000円、ランニングコスト約600円で実現できているという。今後はメカトラックス賞でもらった「Slee-P3」を活用して、スケジュール動作やバッテリ切れ予測などもやってみたいという。

スマートロックではなく、ICカードで開けられるキーボックス

4番手は「ソラコムSIMとラズパイで日常をちょっと便利にするアイデア」ということで、北海道医療大学 歯学部の山下雅稔さんが研究室で使っているユニークなキーボックスを披露した。

山下さんは理学部の物理系を卒業してから歯学部に進むというキャリアを進んたこともあり、ラズパイやESP32が好き。物理学科時代になんとなくラズパイを購入し、図書館で出会った入門書をきっかけにのめり込んでいき、実験で温湿度制御や便利グッズの製作に熱中した経験を持つ。そんな山下さんが今回ラズパイコンテストのユーザーグループ賞を受賞したのはICカードで認証するタイプの回転キーボックスになる(関連記事:【工事無し】簡単にICカードでスマートロックを作る)。

世にスマートロックは数多くあるが、多くは既存の鍵をモーターで回し、ロック解除するというもの。山下さんもスマートロックを自作したことはあるが、基本的には工事も必要で、配線もいっぱい。コストも手間も手間かかる。そこで考えたのが、物理鍵を入れたキーボックスをICカードで開けるというアイデア。鍵を共有することにはなるが、暗証番号を打ち込むキーボックスと異なり、ICカードを使うことで誰がいつ開けたかを把握することができる。

今回はSORACOMを用いることで、WiFiのない環境でも安全に鍵を共有できるというメリットがあるという。「SORACOMの強みとして、費用が安く、送信場所が移動可能なので、固定のネット回線がない場所で導入しやすい。田舎や農場など無線が届かないような広大な場所での利用に向いている」と山下さんは指摘する。

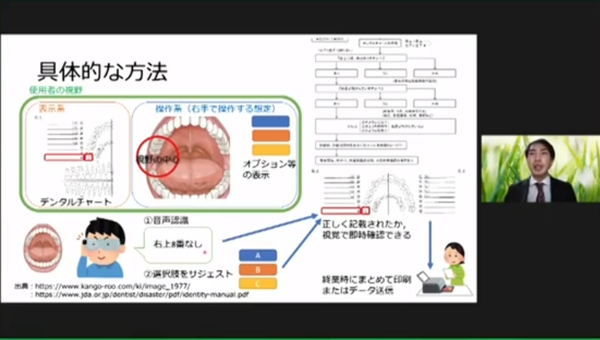

山下さんが考えた活用分野や場所としては、(すでに使われている)農業分野や自販機のほか、歯学部ということで学校や会社等の訪問歯科検診を挙げた。イメージとしては、スマートグラスと音声認識を用いて歯科検診を行ない、そのままクラウドにデータをアップするような使い方が想定されるという。

LTを聴講した松下MAXと今井ファクトリーはキーボックスを開閉するというユニークなアイデアに感心することしきり。Qiitaの動画では非常にスムースに開閉する様子が見られるという。「こういうものが個人で作れる時代が来たんですねー」と松下MAXは感慨深そうにコメントした。