インテルのロードマップアップデートも一段落しており、次は10月末に開催されるIntel Innovation待ちである。実を言えば海外ではぼちぼちLGA 1700対応のマザーボードの話が出てきたりしてはいるのだが、まだ製品発表には遠そうだ。

それはともかくとして、ここにきてHPC関係の話がいろいろ出てきたので、今回はこれをまとめてご紹介しよう 。

AMDがHPCの性能効率を

2025年までに30倍にすると発表

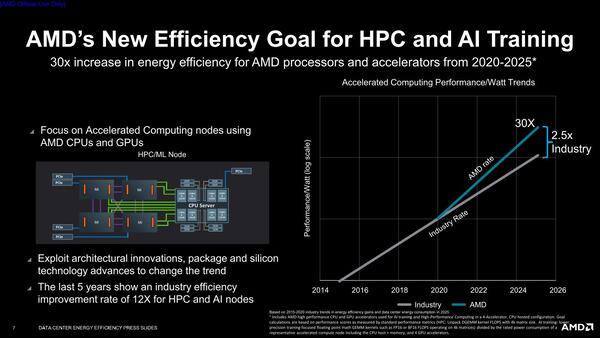

9月29日、AMDは2025年までにHPCおよびAIワークロードの性能効率を30倍にすると発表した。これは2020年時点のプラットフォームなので第2世代EPYCと比較して、2025年のプラットフォームでは性能/消費電力比を30倍に引き上げるという話である。ちなみに組み合わせられるGPUは、Radeon Instinct MI100なのか、その前世代製品であるRadeon Instinct MI50なのかははっきりしない。

この30倍、実はAI向けに関して言えばそれほど難しくはない。そもそもEPYCにしてもRadeon InstinctにしてもAI向けという観点で言えばまだ未対応という方が正確であって、BF16へのサポートこそ追加されたもののまだ効率的にAI処理を行なうような仕組みは搭載されていない。

インテルで言えばVNNIやXe Coreに搭載されたMatrix Engineに相当する仕組みであって、これを搭載すれば現状の10倍くらいの効率を達成するのはそう難しくない。というより、現状が低すぎるというべきだろう。

これとプロセス微細化や回路の改良などを積み重ねていけば、30倍は(簡単とは言わないが)達成可能だろう。むしろ難しいのはHPC分野であって、それこそインテルのAMXに相当する大規模なMatrix Engineなどのアクセラレーターを考慮する必要がある。

現状CDNAにはインテルのXeのMatrix Engineや、NVIDIAのTensor Coreにあたるものが実装されていないので、このあたり(おそらくはNVIDIAのTensor Core Gen2に近い、FP64の行列演算が可能なもの)を実装してくる形で対応すると思われる。

さらに余談であるが、AMDがVNNIをサポートするかどうか、現状ではやや疑わしい。というのはVNNIはAI向けミドルウェアとしてはOpenVINOおよびoneAPIに事実上紐付いてしまっているからで、oneAPIはともかくOpenVINOをAMDがサポートできるか? という話になるからだ。したがって、独自実装の形でAIアクセラレーター命令を搭載し、それをROCm経由で利用できる、という形になりそうな気がする。

AMDが発表した構成がFrontierに酷似

そこからFrontierのノード構成を推定

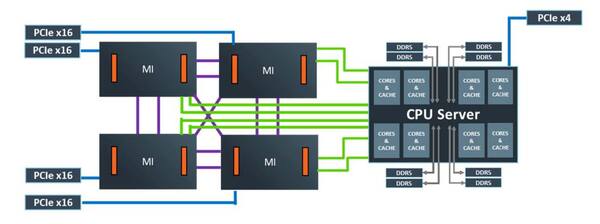

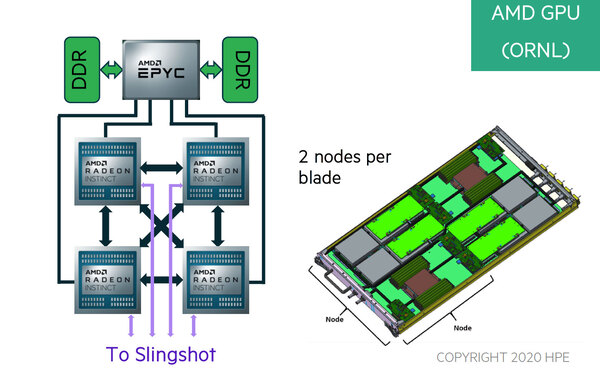

さて、ここまでの話は単に枕である。その性能効率30倍に関してAMDのSVP兼研究員であるSam Naffziger氏の説明があったのだが、そのNaffziger氏が説明に利用したスライドの1枚が下の画像だ。左の図を拡大したのがその下の画像である。

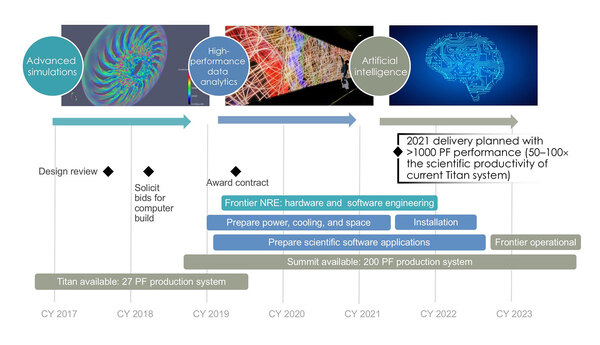

これが何か? というと「単なる一例」とされそうだが、AMDとCray(現HPE)が2022年にオークリッジ国立研究所に納入するスーパーコンピューターFrontierのノードがやはり1×EPYC+4×Radeon Instinct構成になる。

こちらはオークリッジ国立研究所のFrontierのページに掲載されている“NODE Diagram”のもの

このノードの構成が先の構図に酷似しているあたりは、どう見てもNaffziger氏の画像はFrontierの構成をベースにしていると考えざるを得ない。

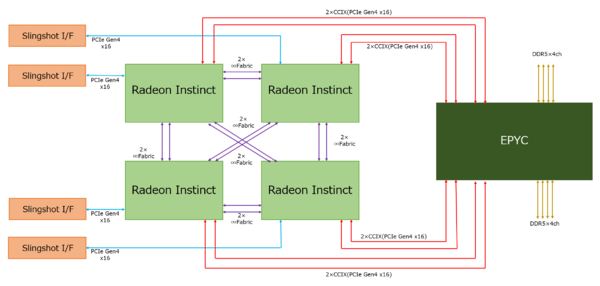

これを前提に、Frontierのノード構成を推定したのが下図になる。まずEPYCはまだGenoaは間に合わないので、実際にはMilanベースになるだろう。というより、最終構成はGenoaベースになるのかもしれないが、2021年の納入時にいきなりGenoaベースはかなり無理がある。

図ではDDR5メモリーを接続する形態になっているが、これもMilanベースの当初納入時はDDR4ベースで、あとからGenoaベースに更新される際にDDR5ベースにボードごと切り替わるものと思われる。Frontierの稼働に関するタイムラインは連載510回で説明したが、2021年後半から2022年前半にインストールして、稼働は2022年後半である。

ということは、とりあえずはMilanベースでシステムを稼働させ、途中でプロセッサボードを順次Genoaベースに更新していくという方法はアリである。

その一方でRadeon Instinctは少なくとも現在のMI100とはまったく違うカスタム版になると考えられる。こちらは少なくともI/Fとして以下の構成を取ると思われる。

- Infinity Fabricが6本

- CCIXとして利用できるPCIe Gen4 x16レーンが2本

- PCIe Gen4 x16レーンが1本

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ