パーツを組み直していきます

ハンヴィーのオイル&クーラント漏れの修理もいよいよ大詰め。ラジエーターを外しファンを外し、ベルトやプーリーを外してようやく問題のポイントに到達したので、経年劣化で密閉を維持できなくなった液体ガスケットを綺麗に剥離。部品を掃除して組み直します。

パーツが歪んでいるとか破損しているとかだと、パーツを取り寄せたり補修したりと大ごとになります。しかし、今回のようにシール材の劣化が原因であれば手間はかかるものの修理自体は難しくありません。

古くなった液体ガスケットを剥がして新しい液体ガスケットを塗り、組み直していきます。なんて偉そうに書いたものの、それ自体が大変なので自分ではできないんですけどね。

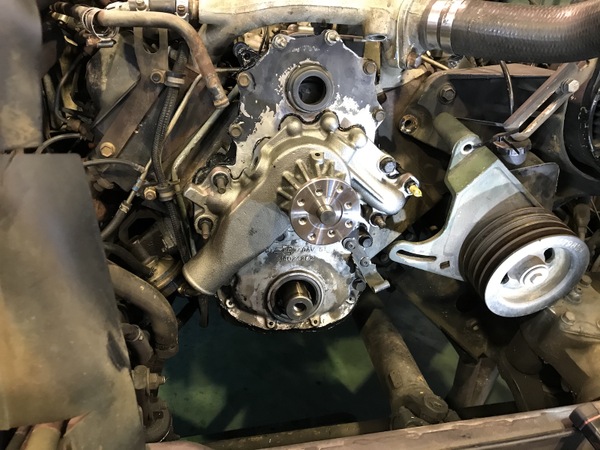

タイミングギヤカバーを取り付け、燃料噴射ポンプとカバーのタイミングマークの位置を元通りに合わせてポンプを固定します

パーツの洗浄が終わったら、バラしたのと逆順に組んでいきます。

まずタイミングギヤカバーをエンジンブロックに装着。カバーとブロックの間にはもちろん液体ガスケットを塗っておきます。

次に燃料噴射ポンプを元通り取り付けますが、取り付け位置が変わると燃料噴射のタイミングが前と変わってしまうので要注意。調整具合を示すタイミングマークを分解前にチェックしてあるので、同じ位置になるようにします。うちの場合はほんの少し右回り。気持ち遅めに調整されていました。

タイミングギヤカバーを元通りに装着し、燃料噴射ポンプギヤの合わせマークをポンプドライブギヤのマークに合わせて取り付けます

燃料噴射ポンプを駆動する燃料噴射ポンプギヤも、動作タイミングに関わってきます。そのギヤを回転させるポンプドライブギヤがピストンの上下運動に連動しているため、お互いの噛み合う位置がズレると噴射タイミングがピストンの位置と合わなくなってしまうのです。こちらは両方のギヤに合わせマークがあり、同じ位置にしてから外してあったので、取り付ける時もそのマークを合わせればオーケーです。

ウォーターポンプを新品にしました

タイミングギヤカバーとギヤが元通りになったら、タイミングギヤカバーにアダプタープレートを取り付けます。

アダプタープレートを元通りに取り付け、ウォーターポンプは新品に。ピカピカ

このプレートの前面に付いているウォーターポンプは特に問題なく動いていましたが新品に交換しました。

ウォーターポンプは中で羽根が回転しているだけの割と単純な構造なせいか耐久性が高めなんですけど、交換するにはタイミングベルトやプーリーを外さないといけないため、ベルトの交換時に一緒に換えて工賃を安くすませるのが一般的なんだそうです。ベルトの寿命が10年または10万kmぐらいとされているので、ポンプもそのぐらいで交換する感じですね。

うちのハンヴィーの場合、ベルトはハンヴィーの購入時に新品に交換済みでまだ7年しか経っていないし、1万7300マイル(約2万7800km)ほどしか走っていませんが、ここまでバラさないとポンプを交換できないので、別の機会にやろうと思ったら工賃がめっちゃかかってしまいます。エンジンになくてはならない重要なパーツでもあるし、ホースやガスケットを入れても4万円もしないので、予防的に交換してもらいました。

ウォーターポンプにホースを接続。向かって右のホースはサーモスタットバイパスホース、左はヒーターホースです。金具ともども両方新品になりました。ポンプの上にはオイルの注油口を取り付けます

ウォーターポンプの両側に配管があって、ここからクーラントがエンジン内部に入っていきます。左下に伸びているのはラジエーターのロアホースにつながる部分。ラジエーターで冷やされたクーラントはここからウォーターポンプを通りエンジン内部へと進みます。

また、ウォーターポンプにはクーラントが冷えている時にラジエーターを通さずに逃すためのバイパスホースと、ヒーターにつながっているヒーターホースが付いています。いずれもゴムなので多少なりとも劣化しているし、ちょっと膨らんだりしていたので新品にチェンジ。そのあとポンプの上にオイルの注油口を元通り取り付けます。

プーリーを付けてベルトをかければ完了

ウォーターポンプの下に飛び出していたクランクシャフトにクランクシャフトプーリーを取り付けます

ウォーターポンプにウォーターポンププーリーを取り付け、ベルトをかけます。だいぶ元の姿に戻ってきました

ウォーターポンプの下にあるクランクシャフトにクランクシャフトプーリーを取り付けて、ベルトをかけます。ベルトはオルタネーターを回すベルトとパワステポンプを回すベルトの2種類。それぞれダブルでかかっているので、計4本必要になります。

うちのハンヴィーは初期の6.2Lノンターボエンジンなんですが、改良型のA2モデルや最近のECV(Ecpanded Capacity Vehicle)と呼ばれるモデルでは6.5Lターボに変更されていて、そちらの場合は1本のベルトで全部回しています。効率的ですね。

あとはファンとファンシュラウド、ラジエーターを取り付けてホース類をつなげばオイル&クーラント漏れの修理は完了なんですが、その前にもうひとつやることが。燃料漏れも直さないといけません。

燃料ポンプも新品に交換

燃料が漏れていた場所は燃料タンクと燃料ポンプ。貯めている所と吸い出している所の両方から漏れていました。まずは燃料ポンプから直します。

エンジンの右下に付いている燃料ポンプを下から見たところ。ポンプの下や近くの配管が濡れているのがわかります。結構漏れてる感じ

燃料が地面にポタポタと垂れているようなことはなかったんですが、燃料ポンプを下から見ると結構な勢いで漏れていました。ダダ漏れとまではいかないものの周囲がすっかり濡れた状態です。

外した燃料ポンプ。どこが悪いのかはわかりませんが丸ごと交換します

燃料ポンプは内部部品の交換ができないため、壊れている場所を探しても仕方ないのでチェックすることなく丸ごと取り替えます。

燃料タンクの2回目の修理

続いては燃料タンク。以前、タンクの下に燃料のシミができていたので修理をしてもらったことがあったんですけど、いつの間にか満タンにすると少し漏れるようになっていました。タンクの上から漏れているってことですね。

後部右座席の下あたりにある燃料タンク。全体的に濡れて光っています

満タンにしなければ大丈夫なので給油の際はオートストップしたらそこでやめるようにしていたものの、前回の車検の時にタンクが濡れた状態になっているのが見つかり、時々様子を見るように言われてたんです。

そうしたら満タンにしていないにも関わらず、このところまたシミができるように。で、いい機会だからもう一度修理をしてもらうことにしました。というのも、燃料タンクは取り外すのが大変だからです。

修理するため燃料タンクを取り外します。これが結構大変な作業なのです

燃料タンク自体は配管やセンサーを外せばすぐ取り外せるんですが、問題は取り付けられている場所。後輪を駆動しているリアプロペラシャフトを外さないとアクセスできないのです。

今回はほかにプロペラシャフトを脱着するようなメンテナンスがないので工賃はタンク単体で修理しても変わらないですが、修理内容の割には時間がかかります。そのためどうせあれこれ修理があって時間がかかるなら、一緒にやってもらったほうがいいなと。

タンク上面にあるアクセスカバー。この周囲が怪しいところ

タンクの上にはアクセスカバーという黒いパネルが付いています。燃料タンクはポリタンクみたいな素材ですがこれだけ金属で、燃料の配管や燃料計のセンサー、燃料噴射ポンプから余った燃料が戻ってくるライン、内圧が上がった時に圧力を逃すベントバルブなど、タンクに必要な物が取り付けられています。

アクセスパネルとタンク本体の間にガスケットが挟まっているのがわかります

燃料タンクは当然密閉度が高くないといけないので、アクセスパネルとタンク本体との間にはガスケットが挟み込まれています。このガスケットが劣化して燃料漏れを起こすことが多いみたいなんですよね。前もここから漏れていてシールをやり直しています。

アクセスパネルを固定しているボルトを外します

ボルトの周囲のガスケットに亀裂が。完全にこれが原因ですね

アクセスパネルを外してみると、ボルトの周囲のガスケットが何ヵ所か破れていました。これじゃ漏れるのも当たり前です。軽油に対して劣化が激しいのか振動のせいなのかはわかりませんが、もうちょっと丈夫な素材にしてくれたらいいのに……。

漏れていた燃料を拭き取り、取り付け直します。リアプロペラシャフトが外され、トランスファーが丸見えになっています。ぶら下がっているのはセンサーのコード

タンク本体からの漏れはないので、ガスケットを交換して元に戻します。修理はそれだけなんですが、とにかく脱着に手間と時間がかかるのでもう漏れないでくれるといいんですけどね。

まあとにもかくにも、これでようやく全ての修理が完了です!

記事も長かったですけど一部の部品のストックがなくてアメリカから取り寄せたため、作業時間もかなりかかってしまいました。

でもあれこれ漏れているのに気づいてよかったです。たまたまハンヴィーの下を覗いてシミができていたのを見つけたからよかったものの、少しぐらい何かが漏れても明確な故障と違って調子が悪くなったりしないので、気づきにくいんですよね。そのまま走り回っていたら大変なことになりかねないところでした。もう漏れて欲しくはないけど、今後もチェックは怠らないようにしようと思います。

ついでに発電電圧をチェックしてもらいました。27.96Vで問題なし

そうそう。前に電圧計の表示が低くてメーターを交換したりしたので、ついでに発電電圧をチェックしてもらいました。結果は約28V。バッチリです。これで当分は安心して乗ることができそうです。次の車検では何もないといいなあ。

この連載の記事

-

最終回

デジタル

本物の元素を1cm角キューブにした”標本セット”を買いました -

第352回

デジタル

全9種類! ミリタリー風「蚊取り線香」ホルダーでどんな線香が使えるのか試してみました -

第351回

デジタル

ミリタリーテイスト満点の「蚊取り線香」ホルダー、こんなモノまでタクティカル! -

第350回

デジタル

「スキンヘッド専用シェーバー」は今年買ってよかったもの大賞、金賞候補です -

第349回

デジタル

スキンヘッド専用シェーバーで頭ツルツル -

第348回

デジタル

靴底補修剤でカカトに空いた穴を直してみました -

第347回

デジタル

ダイヤルを回すだけでフィットするシューズ「DICTATOR」を衝動買い! -

第346回

デジタル

ハンヴィーのシート交換で若干のトラブルが! -

第345回

デジタル

未使用新品&中古美品のハンヴィー用シートをまとめ買い! -

第344回

デジタル

Beatsのヘッドホンが手放せなくなりました -

第343回

デジタル

そっぽを向いていたハンヴィーのタイヤが直りました! - この連載の一覧へ