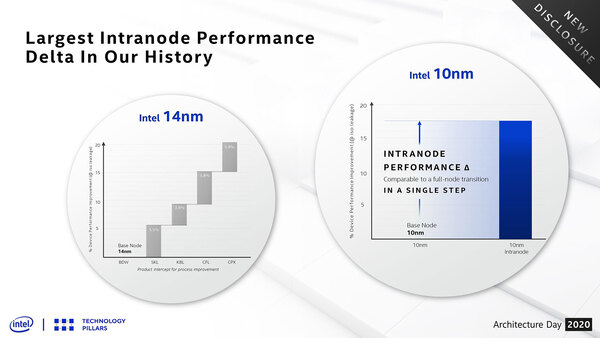

新しい10nm+は10nmと比較して

17~18%の性能改善

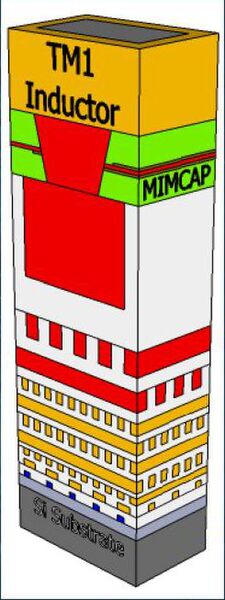

もう1つのSuper MIM(Metal-Insulator-Metal) Capacitorは要するにコンデンサーのことである。連載483回に14nmの例を示したが、配線層の一番上にInductor(いわゆるコイル)、その下の層にコンデンサーが積層されているのがおわかりだろう。

このコンデンサーは、電源用のバイパスコンデンサーとは異なる(電源用のパスコンには容量が足りない)が、デジタル回路はともかくアナログ回路ではコンデンサーが必要になってくる。

これはSoCを構築する際には絶対必要な要素であるが、この容量を5倍にしたという話である。ちなみにコンデンサの容量Cは以下の公式で決まる。

C=ε×S÷d(ε:2枚の電極板の間の誘電率 S:電極版の面積 d:電極板の間隔)

例えば電極板の面積を広げたり間隔を狭めるなどすれば容量を増やしやすい。ただ単体部品はともかく、10nmなり14nmなりのプロセスに組み込む場合は、こうした機械的な寸法はいじりにくい。説明によれば、新しいHi-K材料を使うことでこれを実現したとしている。

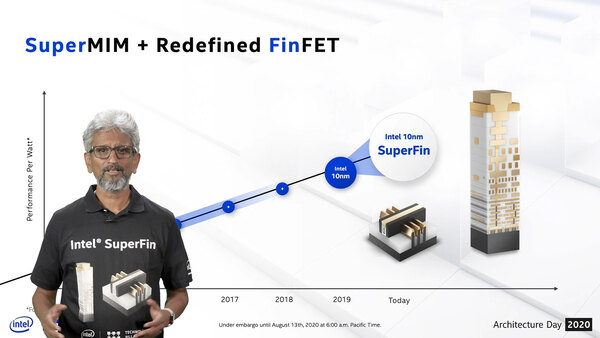

この2つの併用によって、新しい10nm+は10nmと比較して17~18%の性能改善を果たしたというのがインテルの説明である。

インテルによれば14nm世代も細かく性能改善をしていたそうで、その結果として最新のものはBroadwell比で20%ほど性能が向上したとするが、CPXというのはCooper Lakeのことだろうか?(Comet Lakeとも思えない)

ちなみにこの縦軸は「リーク電流一定の場合のパフォーマンス(≒スイッチング速度)」であり、同じ消費電力ならば17~18%高速に動作する、という意味と考えていいだろう。

この新しい10nm+に相当するプロセスを、インテルは“10nm SuperFin”と称することにしたようだ。

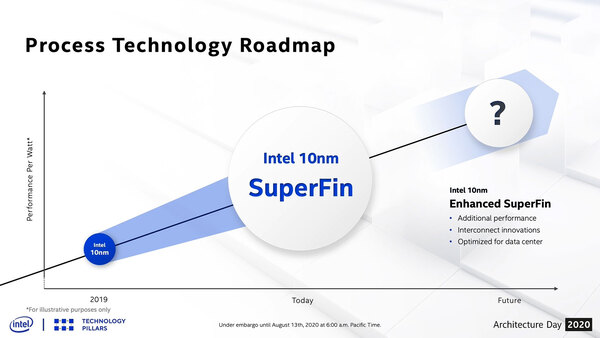

というのはその次、10nm++に相当するものは“Enhanced SuperFin”という表現になっているからだ。

ただし、このEnhanced SuperFinに関してはデータセンター、それもPonte VecchioなどのGPU向けに留まる可能性も出てきた(将来のXeonがどうなるのかは不明)。まずは10nm SuperFinをきちんと量産するのが先という話であろう。

さてその10nm SuperFinを利用するのがTiger Lakeであることも今回公開されたが、Tiger Lakeは冒頭にも書いたようにHot Chipsで詳細が出てくるので来週送りにさせていただくとして、プロセスに関係する部分を少しだけ説明しよう。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ