Armベースの自社プロセッサーを搭載したA1インスタンス発表

AZ、グローバルネットワークに続いてのトピックはAmazon EC2だ。デサントス氏は、昨年のNight Liveで披露された「Nitroシステム」についての説明からスタートさせる。

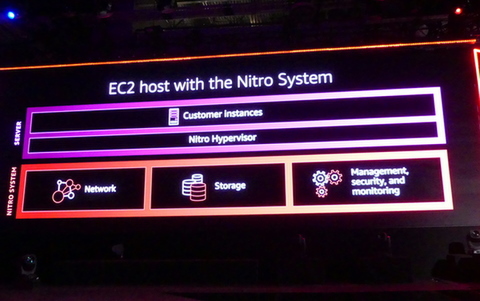

従来のクラウドは物理サーバーにハイパーバイザーを載せた仮想サーバーとして提供されており、ネットワークやストレージ、セキュリティ、マネジメントなどの機能もすべてサーバー上に載せられていた。「物理の法則はシンプルで、これらのソフトウェアはすべて同一の物理サーバー上で動作させなければならなかった」(デサントス氏)というのが課題だったわけだ。

これを解決すべく、AWSでは数年をかけてEC2の設計自体を根本からやり直した。これがNitroシステムだ。具体的にはネットワークやストレージ、セキュリティ、マネジメントなどの機能をASIC搭載の専用ホストにオフロードし、顧客のインスタンスがサーバーのリソースをフル活用できるようにしている。このNitroシステムを採用した初のインスタンスが昨年発表されたC5インスタンスだ。

Nitroシステムの概念図

Nitroシステムの導入により、既存のEC2より高いセキュリティとパフォーマンスを実現でき、ハイパーバイザーを介さないベアメタルインスタンスの導入も可能になった。また、多くの機能をNitroシステムに移植したことで、用途に合わせたさまざまなインスタンスを提供できるようになった。「昨年比でインスタンス数は倍増した」とデサントス氏は語る。

デサントス氏が続いて指摘したのは、ハードウェア開発についての課題だ。プロセッサーをはじめとしたハードウェアの開発にはコストがかかるため、従来のデータセンターでは、利用できるプロセッサーも限られており、サーバーデザインも限定的だった。デサントス氏は、「これまでは特定のワークロードを動かす場合でも、ハードウェアの特殊化を正当化できず、均一のハードウェア、均一のプロセッサーしか利用できなかった。しかし、クラウドでは台数が多いため、コストメリットを出せるようになった。むしろハードウェアを特殊化すべき状況になってきた」と語る。

Nitroシステムの導入、そしてハードウェアの選択肢という文脈で紹介されたのが、シングルスレッドの性能の高い「EC2 z1dインスタンス」だ。AWSとインテルが共同開発したカスタムXeonプロセッサーは12コアを搭載し、コアあたり4.5GHzで動作する。また、「EC2 High Memoryインスタンス」では最大12TBという大容量メモリを実現する。8ソケットにSkylake世代のXeonプロセッサーを載せることができ、来年には20TBメモリにも対応する予定だという。さらに最近ではAMD EPYCプロセッサーを採用したインスタンスを発表し、低価格な選択肢を提供した。

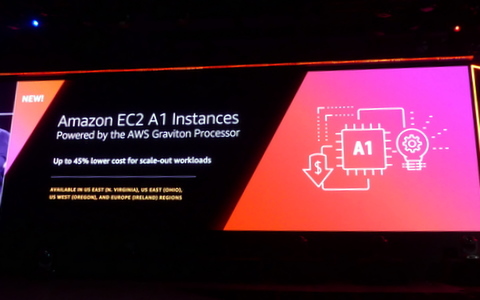

こうしたハードウェアのイノベーションを追求した結果、今回新しく発表されたのが「EC2 A1インスタンス」になる。AWSの自社開発プロセッサー「AWS Graviton Processor」を搭載した初めてのインスタンスで、スケールアウト型ワークロードの実行でおよそ45%のコスト削減を実現するという。Amazon Linux、Redhat、Ubuntuをサポートするほか、AMIでのDockerサポートも提供される。

AWS Graviton Processorを搭載したA1インスタンス

AWS Graviton Processorは64ビットのArmアーキテクチャプロセッサーで、半導体設計を手がけるイスラエルのAnnapurnaLabsとAWSで共同開発されたものだ。AnnapurnaLabsはNitroシステムを構成するASICの開発元としても知られており、2015年にAWSに買収され、AWSグループとしてハードウェア開発に携わっている。

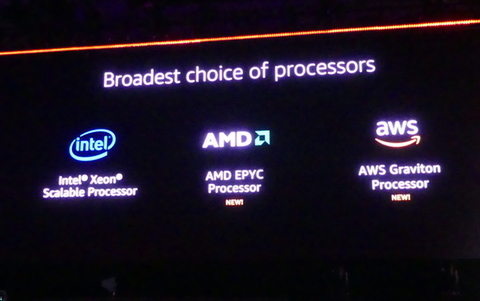

デサントス氏が強調したのは、プロセッサーの選択肢だ。インテルとは12年に渡る協業を進めており、最近ではCascade LinkやDeepLearning Boostなどの新技術の開発も進めている。これに加え、AMD EPYCやAWS Graviton Processorなどを採用したインスタンスを追加し、バリエーションを増やした。デサントス氏は、「コンピューティングの選択肢という点では、イノベーションのスピード、数の多さにおいても、他社の追従を許していない」と語る。

プロセッサーにさまざまな選択肢を

100Gbps対応インスタンスやHPC向けクラスター間通信アダプターも投入

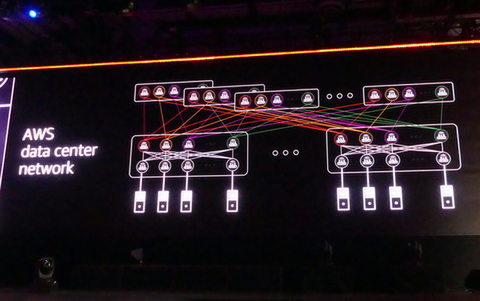

ベアメタルインスタンスやVMware on AWS、ストレージの改善などについて説明したデサントス氏が次に発表したのが、データセンターネットワークの革新だ。

AWSでは従来ハードウェアのアプライアンスを用いてデータセンターのネットワークを構築してきたが、高価でコスト効率も悪かった。もう1つの問題は、AWSくらいの巨大なネットワークの場合、テスト環境が確保できないという点だ。いったん障害が起こっても、プロバイダーの規模の限られたネットワークでは再現性がなかったという。

こうしたことからAWSでは、自社のネットワークに最適なネットワーク機器を開発する道を選んだ。幸いにもASICやソフトウェア、コネクター、筐体などを作るメーカーに投資することで、シンプルで高性能なネットワーク機器を開発することが可能になった。Nitroのネットワーク機能とも統合され、セキュリティも担保できているという。

AWSの自社開発ネットワーク機器とNitroの統合

インスタンスのネットワーク接続も、2010年当初は1Gbpsだったが、2012年に10Gbpsになり、2016年に25Gbpsのインスタンスが登場した。そして、今回100Gbpsの伝送能力を持つ「EC2 C5nインスタンス」が投入された。25GbpsのC5インスタンスに比べて4倍の伝送能力を誇り、ネットワークに依存したアプリケーションを高速化できる。「S3間のデータ伝送を加速し、アプリケーションのデータ移行時間を減らせる。また、アナリスティック、機械学習、ビッグデータ、データレイクなどでこのパフォーマンスを大いに利用できる」とデサントス氏はアピールする。

さらにネットワークの要求が厳しいワークロードとして挙げられたのがHPCになる。「HPCは一番制約を受けてきたアプリケーションだ。スケールしないクラスターによる処理でいつまでも待たされ、コストも高い。こうした“悪名高い”HPCこそ、クラウドでの利用にぴったりだ」とデサントス氏は語る。

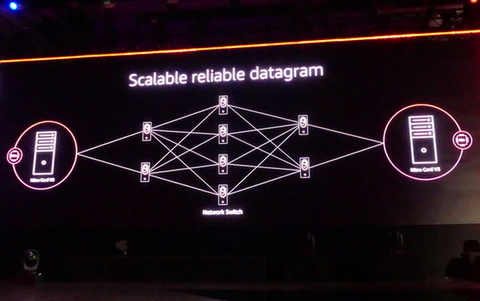

これまでAWSはHPC向けとして、2010年にCC1インスタンスを投入。その後、GPU搭載のCG1、CC2、Elastic Network Adaptorに対応したC3/C4/C5のインスタンスが次々とリリースされている。そして今回は100GbpsのC5nインスタンス用ネットワークオプションとして「Elastic Fabric Adaptor」が発表された。Elastic Fabric AdaptorではTCPのような汎用プロトコルではなく、「Scalable Reliable Datagram」というAWS開発の独自プロトコルを採用しており、C5nインスタンスに適用することで低遅延・高信頼なクラスター間通信を実現する。「HPCのアプリケーションを容易にクラウドに移行でき、クラウドのような柔軟性を得ることが可能になる」とデサントス氏はアピールする。

低遅延で信頼性の高いScalable Reliable Datagram