デジタルサイネージ、ビデオウォールなどをシンプルな仕組みと使い勝手に変える新仕様を解説

4K映像を10ギガEthernetで送る「SDVoE」とは? セミナーで解説

2018年12月12日 08時00分更新

SDVoEを使った具体的なユースケースは?

SDVoEを使ってどんなことができるのか、実際の製品に即してもう少し具体的なユースケースを見てみたい。セミナーでは、SDVoEエンコーダー/デコーダーの「IP-NINJAR」(IP-ニンジャ)シリーズを開発、販売しているアイ・ディ・ケイの千田 円氏が登壇した。

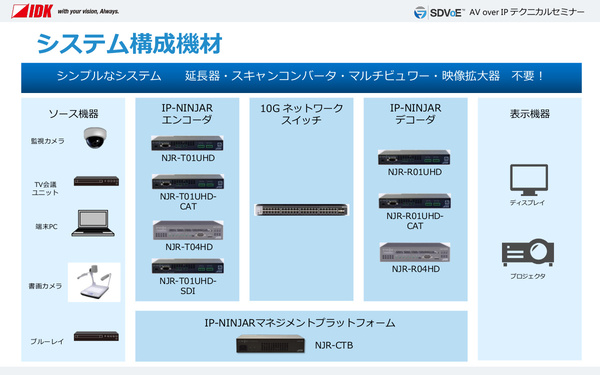

ダブソン氏も説明したとおり、SDVoEシステムはシンプルに構成できるようになっている。映像ソース機器(PCやカメラ、Blu-rayプレーヤーなど)、エンコーダー、10GbEスイッチ、デコーダー、映像表示機器(ディスプレイやプロジェクターなど)、そして複数台のエンコーダー/デコーダーをネットワーク経由で一括管理/制御するコントローラーである。

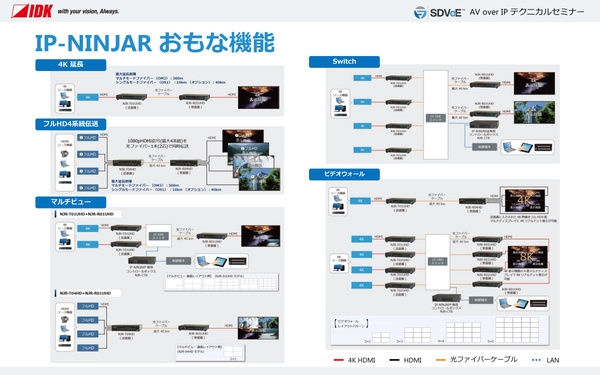

IP-NINJARの場合、大まかに言って次に挙げる5つのユースケースに対応していると千田氏は説明した。

■単純な4K延長:4K映像ソースを、HDMIケーブルでは直接接続できない遠隔にある4K表示機器で表示する

■マトリクススイッチャ:10GbEスイッチに多数の映像ソース/表示機器を接続し、コントローラーからそれぞれの接続先を一括制御する

■フルHD 4系統伝送:最大4系統のフルHD(1920×1080ピクセル)映像を、光ファイバケーブル1本で同時に長距離伝送し、受信機側で複数の表示装置に分配/表示する

■マルチビュー:複数(最大16)の映像ソースを1画面に合成して表示する。あらかじめ用意された表示レイアウトから選択が可能

■ビデオウォール:1つの映像ソースを複数画面に分割し、画面どうしの同期をとって表示する。あらかじめ用意されたレイアウト(2×2画面、4×4画面など)から選択可能

映像ソースとエンコーダー、デコーダーと表示機器の間はそれぞれHDMIケーブルで接続するが、エンコーダーとスイッチ、デコーダー間は10GbEネットワークの仕様に準じた光ファイバケーブルで接続すればよい。シングルモード光ファイバを使えば、最大40キロメートル離れた場所まで映像を伝送できる。

IP-NINJARの場合、コントローラーが10GbEネットワーク内にあるエンコーダー/デコーダーの自動検出機能を備えており、エンコーダーやデコーダーのIPアドレスはDHCPによる自動設定で構わない。そのため多数のエンコーダー/デコーダーを使う環境でも、セットアップは非常に簡単だという。

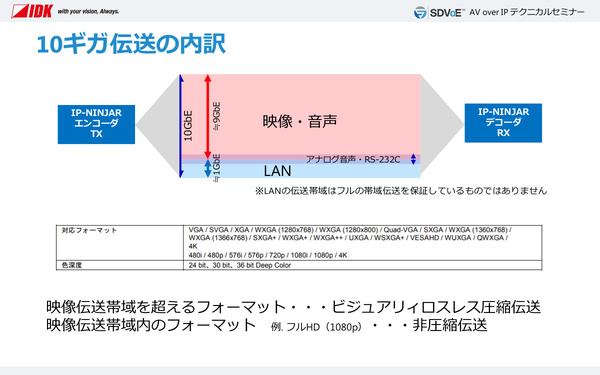

ちなみに4K映像(60fps、4:4:4)を非圧縮で伝送しようとすると、およそ18Gbpsの帯域幅が必要となる。これを10GbEネットワークで伝送できるように、SDVoEでは“ビジュアリーロスレス圧縮”と呼ばれる独自の圧縮技術を採用している。オリジナル映像と視覚的に見分けることができない(=ビジュアリーロスレス)圧縮映像を生成し、4K映像(60fps、4:4:4)を色圧縮せずに、およそ9Gbpsの帯域幅で伝送することができる。

なおIP-NINJARでは、4K映像ならばエンコーダーが自動的にこの圧縮処理を行い、帯域幅の問題がない4K未満の映像(フルHDなど)であれば非圧縮で伝送する。また伝送時の遅延については、“実質遅延ゼロ”に対応できる伝送モードを備えており、医療向けなどの遅延を許さないシステムにも対応できる。映像切り換えスピードを優先する伝送モードでも遅延は1~2フレームであり、一般的なAVシステムのシステム要求に十分対応できると説明した。