今回紹介するPrime Computerはこれまでに2回、名前が出てきている。1回目はBob Rau博士のCydromeで、同社のCydra 5向けに資金提供していたのがPrime Computerだった。

2回目は連載425回で、John William Poduska Sr.博士がApollo Computerの前に創業した会社、という位置付けだ。

Multicsを開発したメンバーが

低価格なミニコンピューターを製造

話は1964年代に遡る。GEとBell研究所、MIT(マサチューセッツ工科大学)はまったく新しい、Multicsと呼ばれるOSの開発を始める。UNIXとの対比(Multics開発の過程で得られた反省を元に、機能のシンプルな実装を目指してUNIXは作られた)としてその名前は知られている。

ちなみに誤解されている節もあるが、Multicsそのものの開発はBell研究所こそプロジェクトから脱落したものの、MITとGEで引き続き行なわれ、最終的にHoneywellやGEのマシンに搭載されることになった。

William Poduska博士ら数名はまさにこのMulticsプロジェクトに関わって働いていた。プロジェクトが終了した1970年台の初期に彼らは相次いでMITを離れるが、そうしたメンバーが集まって作られたのがPrime Computerである。

創業は1972年で、創業メンバーはRobert Baron氏(CEO)、Sidney Halligan氏(営業担当副社長)、James Campbell氏(マーケティングディレクター)、Joseph Cashen氏(ハードウェアエンジニアリング担当副社長)、Robert Berkowitz氏(製造担当副社長)、William Poduska氏(ソフトウェアエンジニアリング担当副社長)、John Carter氏(人事担当ディレクター)の7人である。

1970年代前半というのは、従来のIBMやCDCといった大型なコンピューターが幅を利かせていた市場に、DECやData Generalといったメーカーが16bitの低価格マシンで斬り込みをかけ始めた時代である。

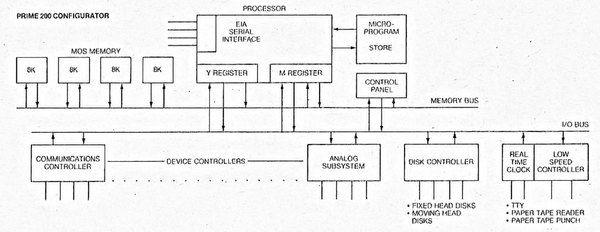

この市場にPrime Computerは、まず最初は16bitのPrime 200というマシンで参入した。ちなみにPrime 200、アドレスは32bit、データは16bitというやや変則的な構成で、これもあって32bitマシンとする向きもあるが、Prime Computerが出した資料そのものに“The PRIME 200 is a fully parallel, 100% rnicroprogrammed, 16-bit computer.”とあるので、16bitマシンとしたいと思う。

画像の出典は、Computer History Museumの“Prime 200 small computer”

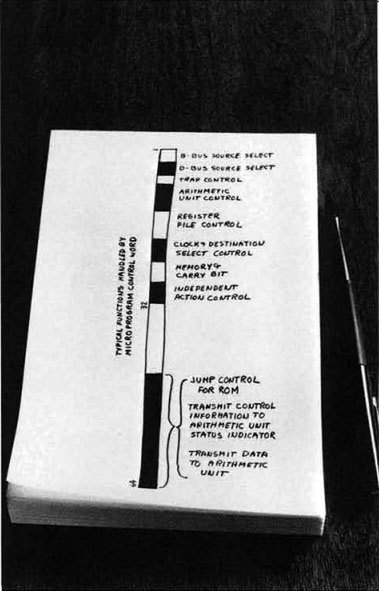

性能そのものはそれほど高くなかった(0.1MIPS程度と言われている)が、フルプログラマブルの命令セット(すべての命令が64bitのマイクロコードで格納されている)、64レベルのプライオリティー付き割り込み管理、FPUの搭載など、当時としては先進的な機能も搭載されていた。

画像の出典は、Computer History Museumの“Prime 200 small computer”

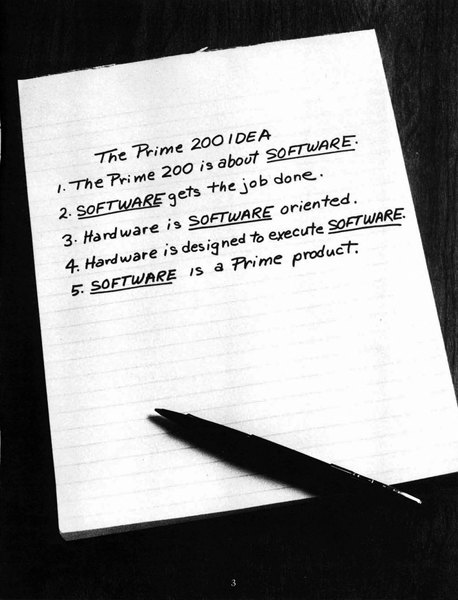

ただ、Prime 200の場合はそのハードウェアよりもソフトウェアがメインだった。下の画像がPrime 200のモットーである。そのOSはPrimosと呼ばれていたが、当然ながらこれはMulticsの影響を強く受けるものであった。

画像の出典は、Computer History Museumの“Prime 200 small computer”

もちろんMulticsそのものではなく、開発陣(主にPoduska博士)は彼らなりにMulticsの利点と欠点を見極め、その結果としてPrimosを生み出している。部分的にはUNIXのような面も持っていたが、同じくMulticsの反省から生まれたUNIXとはいろいろ異なる部分もあった。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ