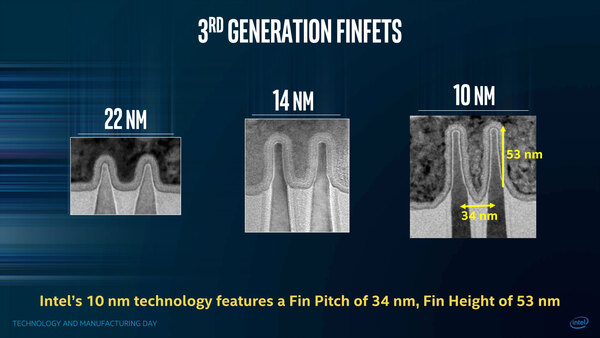

10nmではFinFETをより薄くより高くすることで

ダイエリアのサイズを稼ぐ

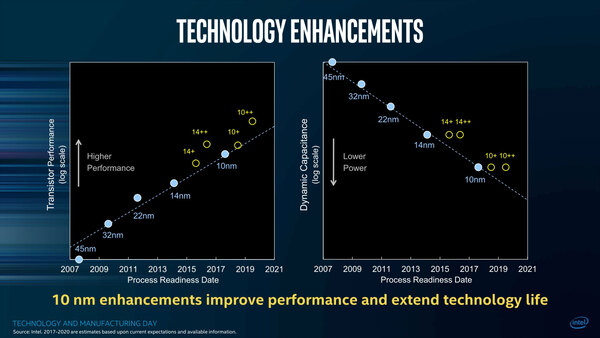

さて、次が10nm世代だ。インテルは、この世代でも3種類の派生型を提供する。10nm、10nm+、10nm++である。この10nm世代では、インテルはさまざまな改良を予定している。

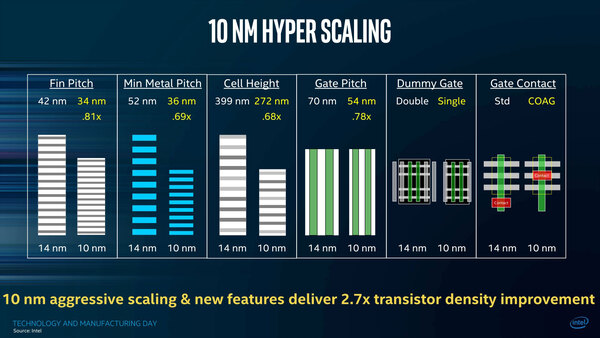

同社は最近Hyper Scalingという言葉を使い始めた。これは「普通のScaling以上に微細化をする」という意味で、14nmについてもHyper Scalingだとしているが、10nmについても同様である。

まずFinFETそのものについては、より薄く、しかも高い方向に進化している。薄いだけでは駆動電流が減ってしまうので、その分高さを稼いだ形だ。

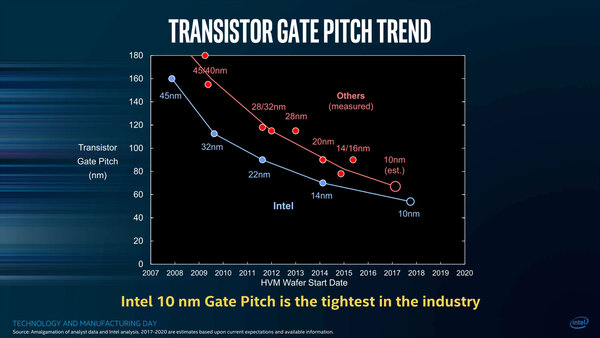

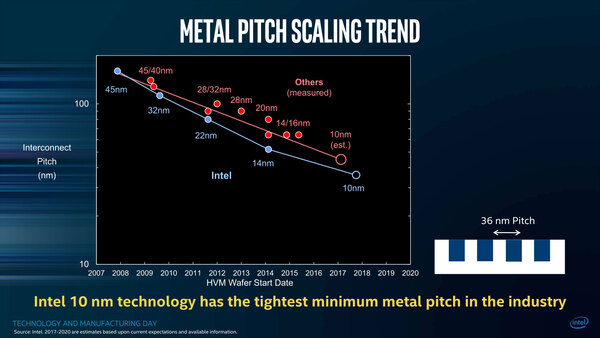

Gate Pitchは54nmまで縮小されており、これは他のファウンダリーのものと比較しても圧倒的に小さい、とする。

同様に、Metal Pitchも圧倒的に小さいとしている。

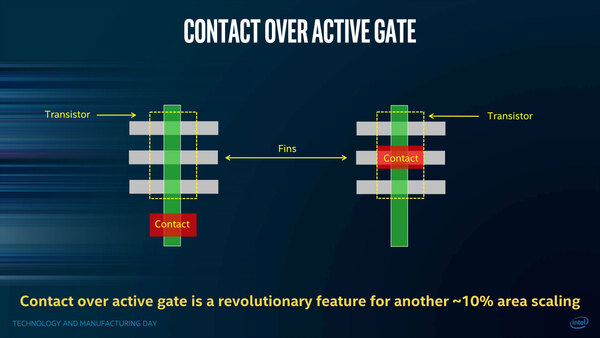

次はややわかりにくいが、Contactをどこに設けるかという話である。LSIでは一番下にトランジスタの層があり、その上に配線層を重ねていくが、そうなるとトランジスタと配線層を垂直な配線でつなぐ必要がある。

この垂直な配線がトランジスタにつながる部分がContactという部分で、従来だとこれはFinを外した場所に設けられていたが、10nmではこれをFinの真上に構成するようにした、という。

この技法そのものは以前から研究されており、FinFETに限らずプレーナ型のトランジスタでの研究もなされていた。インテルは2012年に、Contactに関していくつかの特許も取っている(例えばこれ)。

ただ実用化にあたっては、特に信頼性の問題が大きく、これまでなかなか実用化にこぎつけなかった。このあたりをどう解決したのかは不明だが、インテルは10nm世代でContactをFinの真上に構成する方式を全面的に採用するとしている。

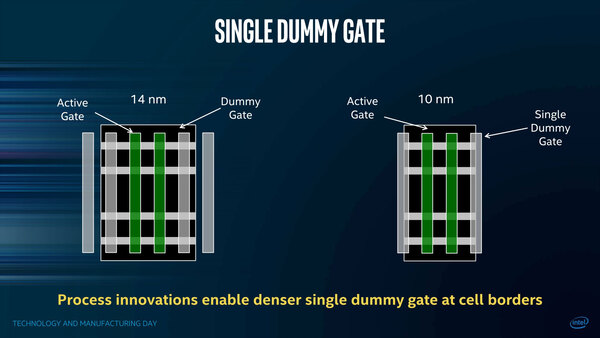

またCellの作り方にも手を入れた。従来、Cell Libraryでは両横のCellとの境界にDummy Gateを設けて敷居としていたが、10nm世代ではCellとCellの境界に1つだけDummy Gateを挟む形で、Dummy Gateの数をCellあたり1つ減らすことに成功したとしている。

このSingle Dummy Gate、これまでは特に複数Finのトランジスタの構成では、Finの中央の特性と一番端のDummy Gateに一番近いところで特性のばらつきが多く、これをカバーするのにDummy Gateをデュアルで入れるのが有効という話があったのだが、これをインテルはうまくコントロールすることでDummy Gateの数を減らせたということになる。

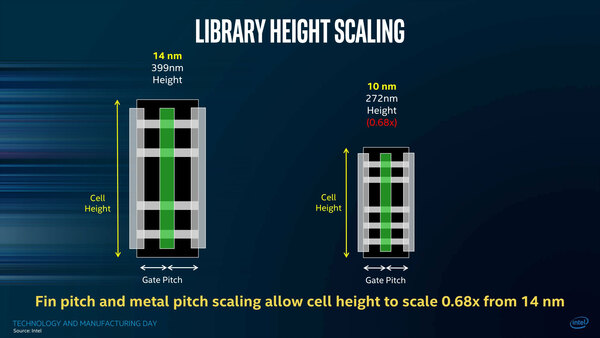

また、Cell Libraryの高さそのものも大幅に減らしたことで、エリアサイズを大幅に削減できたとしている。

この連載の記事

-

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ -

第850回

デジタル

Zen 6+Zen 6c、そしてZen 7へ! EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ - この連載の一覧へ