10nmではトランジスタ密度を2.7倍に増すことで

14nm世代の倍近いと言われるコストを下げる

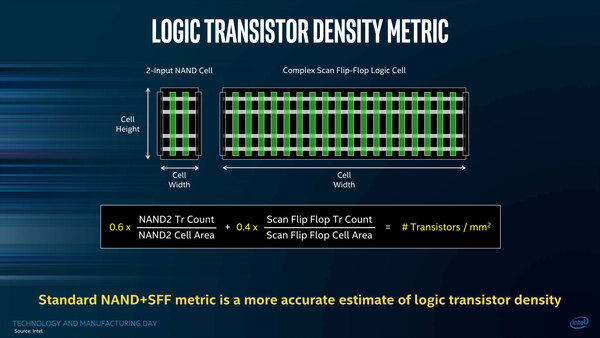

こうした細かな積み重ねによって、トランジスタ密度を2.7倍にできた、というのがインテルの主張である。ちなみにこのトランジスタ密度であるが、インテルによる数え方は下の画像の通り。

当然Cell Libraryの種類によってトランジスタ数が異なるわけで、インテルでは2入力NANDとScan FlipFlopの2種類のトランジスタ密度を6:4の比で重み付けしたものを利用する、としている。

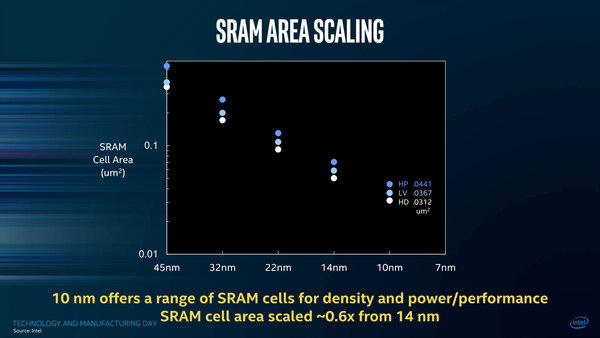

トランジスタ密度が増すことで、SRAMのサイズもどんどん小さくなる。最近は大容量キャッシュの搭載などで、ダイの上に占めるSRAMの比率がだんだん増えつつあるので、SRAMの面積は重要なメトリックとなる。

14nm世代では0.0588μm2と発表されていたが、10nm世代ではHP(高速・高消費電力)が0.0441μm2、LV(低速・低消費電力)が0.0367μm2、HD(高密度)が0.312μm2と説明されている。

面積比で言えば60%前後(58~62%)ということで、2.7倍にはやや遠いものの、かなり密度が上げられることがわかる。

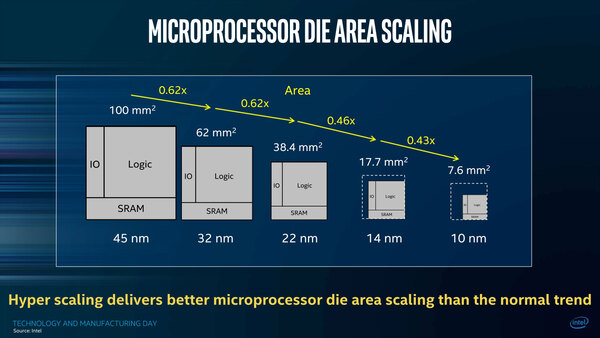

この結果として、例えば45nm世代では100mm2だったダイを、回路そのままで微細化すると7.6mm2まで縮小できる、というのがインテルの主張である。なぜこれを強調するかといえば、要するにコストの問題である。

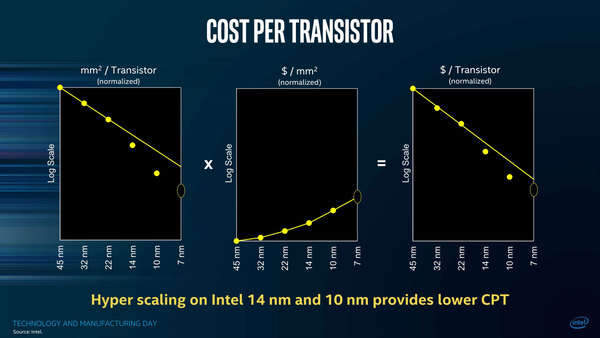

インテルの主張は一貫して「プロセスを微細化することで、トランジスタコストは下がる」であり、これを実現するためにはプロセスコストそのものの低減とあわせて、よりトランジスタ密度を上げる必要がある。

特にファウンダリービジネスを全力で推進する以上、コスト競争力は絶対的に必要になる。そうでなくてもインテルのファウンダリーは「性能はともかくコストが高い」という評判がずっと変わっておらず、この評判を払底するためにも、そして自社の製品の競争力を高めるためにも、トランジスタあたりのコストを下げていかないといけない。

上の画像の真ん中の図を見ていただくとわかるように、絶対的なコストは確実に上がっている。図は「単位面積あたりのコスト」という単位だが、ウェハーのサイズは300mmで変わらないので、結局これが絶対コストとほぼ同義語になる。

縦軸が対数であることを考えると、10nm世代のコストは14nm世代の倍近いと推察され、ところがトランジスタ密度を2.7倍にしたからトータルでは14nmより割安になる、という主張はインテルが絶対に崩せないものらしい。

もっとも現実問題としてインテルの製品を見ると、ダイサイズ一定でむしろ機能を詰め込む(コア数を増やす、3次キャッシュを増やす、シェーダーの数を増やすなど)方向になっており、そうなると製造原価は上の画像にある中央のように次第に上がっていく傾向にあるわけで、インテルのファウンダリーを使う顧客がこの状況をどう思っているのか、聞いてみたいところではある。

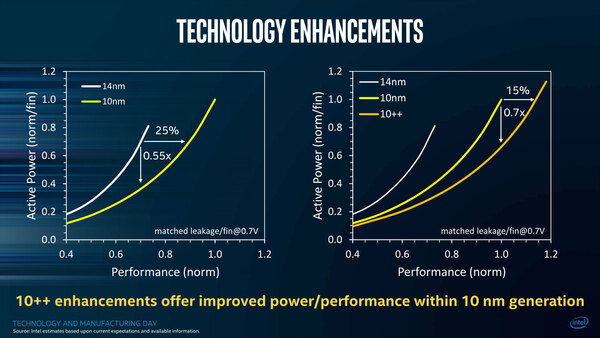

話を戻すと、この10nm世代についても、10nmと10nm++についての性能の指標が一応出ている。10nmは14nmと比較して25%の性能アップ、ないし45%の消費電力削減が実現できるとするが、10nm++はこの10nmと比較しても15%の性能アップ、ないし30%の性能実現が可能ということになる。

ただ、性能改善率は14nmと比較すると大きいが、14nm+と比較するとさほどではない。Kaby Lake世代と比較した場合、あまり動作周波数の改善は期待できないだろう。

2018年中に利用可能になる(=製品投入は2019年になると思われる)10nm+を利用した製品は、14nm++より多少落ちる程度まで性能が改善しそうなので、そこまで辛抱するしかない。実際それもあってインテルはCannon Lakeはモバイルのみにしたのだろう。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ