RISCプロセッサー「SPARC」を開発

全盛期を迎える

SunはSun-3の後継にMC68030を使うのではなく、自社でプロセッサーを設計することを決める。これは1984年にKhosla氏が退社、代わってCEOとなったMcNealy氏が「すべてを自社でまかなう」という方針を打ち立てたことと無縁ではないだろう。

ベースとなったのはやはりUCBで開発されていたRISC-I、あるいはBerkeley RISCとして知られていたプロセッサーである。これは1980年~1984年にARPA(途中で名前がDARPAに変わった)がスポンサードしたVLSI projectの1つである。

指揮を取ったのはUCBのDavid Patterson教授(ヘネパタ本の共著者の片割れ)であり、実際にチップも製造された。

性能は、4MHz駆動のRISC-Iが、5MHz駆動のVAX-11/780の倍近い性能を出したとする。RISC-Iを参考に、1985年からSunは自社でRISCプロセッサーの開発を始める。これが初代SPARCで1987年に完成。まずはSun-4として出荷される。

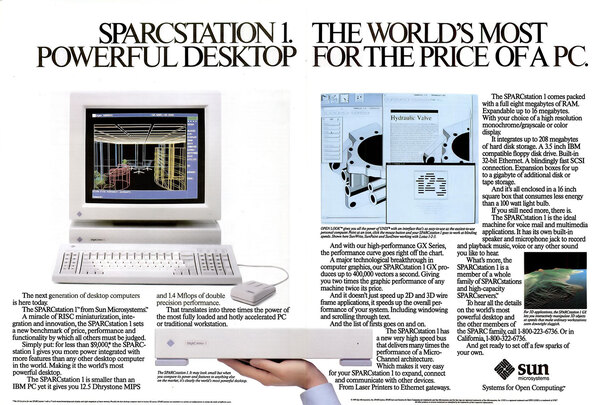

Sun-4はデスクサイドタイプで、Sun-2/Sun-3同様にVMEのバックプレーンを利用する構成だったが、1989年に投入されたSPARCstation 1ではVMEを廃し(代わりにSバスという新しいI/Fを搭載した)、ピザボックススタイルで提供された。

SPARCstation 1は富士通もしくはLSI Logicの製造したSPARCチップ(20MHz)を搭載、性能は(正確な数字が残っていないのだが)おおよそ10 DMIPS程度と想像される。

この頃のワークステーションのトレンドとして103(プロセッサー性能が10MIPS、メモリーが10MB、イーサネットがが10Mbpsということで、10の3乗と表現した)という言葉が一瞬流行ったことがあるが、これを最初に広く実現したのがSPARCstation 1である。

価格も最小構成では9000ドルあまりと当時としてはかなり安価であり、性能がそれなりに高く、GUIも提供され、TCP/IPをベースにしたネットワークが利用可能ということもあり、パーソナルユースはともかく業務用途ではPCとは比べ物にならないほど充実した環境が用意され、UNIXを広く利用する流れに明確に火がついた。

画像の出典は、“Google Books”

ここからSunの快進撃が始まる。PizzaboxスタイルのマシンではSPARCstation 1+/2/10/5/20/4という順に製品が投入され、一方でLunchboxスタイルと呼ばれるSPARCstation IPC/IPX/classic/LX/ZXといったラインナップも提供され、この2つのシリーズが非常に広く利用された。

画像の出典は、“computers.popcorn.cx”

ラインナップを簡単に増やせたのは、1989年にSunがSPARCの設計をオープン団体(SPARC International, Inc)に移管し、ここで命令セットを広く公開したため、多くの半導体メーカーがSPARCプロセッサーを争って製造したことがうまく作用した。

例えばPizzaboxスタイルの場合、以下の表のようにその時々で優れたCPUを採用する形で簡単に製品化が可能になった。

| SPARCstationが採用するプロセッサー | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| SPARCstation 1 | 富士通MB86901AないしLSI L64801(20MHz) | |||||

| SPARCstation 1+ | LSI L64801(25MHz) | |||||

| SPARCstation 2 | Cypress CY7C601(40MHz) | |||||

| SPARCstation 10 | TI TMX390Z50、Sun STP1020/STP1021 Ross RT620A/B/C(33~200MHz) |

|||||

| SPARCstation 5 | 富士通MB86904/MB86907、Sun STP1012(70~170MHz) | |||||

| SPARCstation 20 | SPARCstation 10のDual構成(50~200MHz) | |||||

| SPARCstation 4 | 富士通MB86904、Sun STP1012(70~110MHz) | |||||

またこの世代は多くのOEMメーカーを確保しており、例えば国内では筆者が見たことがあるだけで富士通・東芝・新日鉄・CTC(伊藤忠テクノソリューションズ)のロゴが入ったSPARCstation互換機が存在した。このSPARCstation 20がリリースされた1994年あたりから、同社は絶頂期に入ったとしてもいいだろう。

単にデスクトップ側だけではない。サーバー向けにもSPARCserverシリーズがまず投入され、これが当時はまだそれなりに存在したメインフレームを急速に代替していく。

当時「クライアント・サーバーモデル」というトレンドがちょうど生まれたところで、このトレンドにうまくUNIXベースのアーキテクチャーが乗った形だ。

もちろんSPARCserverはそれなりに高価であった。例えば1991年11月のSunFLASH(Sunが定期的にリリースしていたニュースフラッシュ)によれば、低価格向けのSPARCserver 630MPが4万5000ドル(2CPU、64MB メモリー、1.3GB SCSI HDD)~7万5500ドル(4CPU、128MBメモリー、1.3GB SCSI HDD、19インチモニター付き)だった。

拡張性を高めた上位モデルのSPARCserver 670MPが6万ドル(2CPU、64MBメモリー、1.3GB SCSI HDD)~13万100ドル(4CPU、128MBメモリー、1.3GB IPIディスク、2.3GBテープドライブ)になっているが、メインフレームと比べると最大で一桁価格が下がったため、旧来のメインフレームの償却期限やリース期限にあわせてシステムを入れ替えるという引き合いはかなり多かった。

1992年には8CPUのSPARCserver 1000や最大20CPUのSPARCcenter 2000といったハイエンド製品を投入、さらにCRAYからCray SC6400を買収し、これは次のSun Enterprise 10000として生まれ変わる。

SC6400は連載279回で少しだけ触れたが、CRIがアプリケーションサーバーとして開発していた製品である。ベースはUltraSPARC IIを64プロセッサー、XDバスと呼ばれる専用バスで接続する構成であり、CRIはこれを1993年に発売するものの、その後SGIの買収にともないSC6400のみはSunに売却された。

こうしたハイエンドサーバーも次第に充実してきたうえに、1998年あたりからはストレージ製品の強化にも余念がなく、データセンターやエンタープライズ向けにがっちりとシェアを確保することに成功する。

この連載の記事

-

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ -

第850回

デジタル

Zen 6+Zen 6c、そしてZen 7へ! EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ - この連載の一覧へ