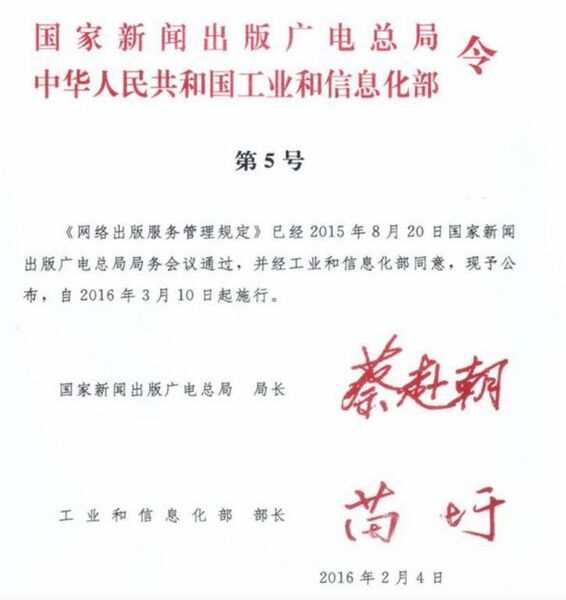

新版・中国網絡出版服務管理規定

中国が2月に発表した「中国網絡出版服務管理規定」(ネットワーク出版サービス管理規定)」が話題となった。

デジタルコンテンツに関して、すべてを許可制にし、合資企業を含む外資企業によるリリースはできないとのこと。つまり「中国は、外国企業による中国での直接的なデジタルコンテンツの配信を禁止」とも解釈できる。

コンテンツの外資締め出しとなれば、確かに衝撃的だ。しかし現状、アニメやスマホゲームなどは、ライセンスを与えた現地企業がリリースしている(JETROの「中国における日系コンテンツ受入状況等データ」に一覧がある)。

中国ではAndroidアプリのダウンロードなど、Google Playはアクセス禁止なのでまったく機能していない。その一方、中国においてもAppStoreを経由してアプリのダウンロードは可能で、そのサーバーについては中国国内に移転している。つまり、この新ルールの制定によって、大きくデジタル鎖国が進むわけではない。

より詳細については、クララオンライン代表取締役社長CEOの家本賢太郎氏はブログ「中国の「ネットワーク出版サービス管理規定」施行に伴う影響について」という記事で詳しく書かれているが、氏も記事の中で「結論、今のところは日系企業としての影響は基本的に何も変わりません。」と結論づけている。

中国産コンテンツが人気になったタイミングでの規制

中国で外国のデジタルコンテンツがいまだに強いのは、「ACG」と呼ばれるアニメ・コミック(マンガ)・ゲームである。

中国は国産コンテンツの推進に力を入れてきた。特にこの1年はACGのイベントやニュースのたびに、「IP」(知的所有権)という言葉を訴え続けた。日本やアメリカのグッズの販売が盛り上がる会場内で、「自国産のコンテンツを作ろう」とアピールしたわけだ。

今まで空白地帯だった中国産の青少年向けのアニメが登場し、また国産コミックのポータルサイトもできている。中国産ゲームアプリは「アングリーバード」や「ゾンビVSプランツ」に代わって人気となっている。

そんな折に、今回の中国網絡出版服務管理規定が発表されたのだ。

中国のネットビジネスは、配車サービスをはじめ「法ができる前にいろいろやっちゃえ」的なものが多く、そこになるべく早く法が追いつく、となることが多くあり、法や規定の制定は決して遅くはない。いや、相当迅速といえる。

だが、コンテンツ絡みの規定となると、この規定しかり、制定には時間がかかる。見ようによっては、海賊版を配信することで配信サイトの利用者が増え、中国サイトが正規版も含め配信が軌道に乗ったところで、頃合いを見計らってコンテンツ絡みの規制をかけているようにも見える。

この連載の記事

-

第204回

トピックス

必死に隠して学校にスマホ持ち込み!? 中国で人気のスマホ隠蔽グッズは水筒に鏡に弁当箱 -

第203回

トピックス

死んだ人をAIを動かすデジタル蘇生が中国で話題! 誰もが「死せる孔明生ける仲達を走らす」時代に!? -

第202回

トピックス

停滞感があった中華スマホだが、生成AIが盛り返しのきっかけになるかも -

第201回

トピックス

ようやく高齢者にスマホが普及し始めた中国 ECで爆買い、そして詐欺のカモにされることも -

第200回

トピックス

世界で台頭する新興中国ガジェットブランド総ざらい 有名になる前に知っておきたい -

第199回

トピックス

中国の寒冷地ではEVは不人気!? スマホは大丈夫? 中国の極寒環境のIT事情 -

第198回

トピックス

世界トップのIoT機器ラインアップを抱えるシャオミ でも来年にはEVに追いやられてしまうかも!? -

第197回

トピックス

中国でiPhoneがピンチ!? すぐには消えないだろうが、脱iPhoneは進むかもしれない -

第196回

トピックス

中国でシェアマッサージチェアが大量導入され、そしてトラブルあれこれ発生 -

第195回

トピックス

中国の真面目版2ちゃんねる「天涯社区」が終了 ネット文化の変化の波に呑まれる -

第194回

トピックス

光るワイヤレスイヤホンから動画ECサイトまで、元アリババの事業部長が取り組む日本での本気ビジネス - この連載の一覧へ