膨大な情報がどんな性質なのかを知る必要がある

気が付いてみれば、この連載もいつの間にか第10回である(まぁ、読者の方にはあんまり関係ないかもしれないが……)。初回から数回はもはやわれわれの日常的な環境となった「ソーシャルメディア」の功罪について、そこから情報過多時代の「編集」の重要性について、さらにここ数回は「パーソナルコンピューター」の概念の変質、2045年頃に到来すると言われている「シンギュラリティー」(技術的特異点)などについて考察してきた。

わりと多様な角度から雑多な話題を取り上げているため、なかには筆者の気紛れで筆を進めているように思われている読者もいるかもしれない。だが、この連載のタイトルにもあるように、トピックの中心はいつも「情報」ということである。

いま、われわれは「IoT=Internet of Things」や「ビッグデータ」や「ウェアラブルコンピューター」や「人工知能」など、新たな情報環境への劇的移行の真っ只中にいる。

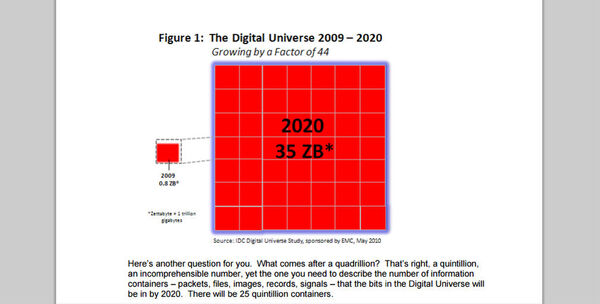

これはつまり、われわれを取り巻く情報が質的な変化をともないながら、量的にも圧倒的に膨張し続けることを意味する。

本連載の初期に論及した通り、ソーシャルメディアなどの台頭によってメディア化した「個人」はもはや「情報の消極的な受信者」ではなく、「情報の積極的な発信者」であり、日々、新たな情報を製造/生産している。その結果として生じる「情報爆発」は、今後も加速することこそあれ、決して減速することはないだろう。

インターネット登場以前からすでに「情報社会」「情報産業」「情報革命」などという言葉は一般に流布していた。

だが、いまやわれわれが身を置くこの情報世界は、そうした言葉ではとてもくくり切れない高度なレベルにまで到達しており、お互いが(自覚的なものも無自覚なものも含めて)さまざまなデバイスとメディアを通して膨大な情報を常に発信/受信し合う「ポスト情報社会」と呼んでもいいような様相を呈している。

これだけ質・量ともに膨張する中で、自分たちが接しているのはどのような情報なのか、いまこそ知る必要があるのではないだろうか。

(次ページでは、「われわれが接している情報はどんなものか」

この連載の記事

-

第15回

トピックス

ネットの民意がリアルに反映されないケースはなぜ起こる? -

第14回

トピックス

電子書籍がブレイクしない意外な理由とは -

第13回

トピックス

国民半分の個人情報が流出、情報漏えい防止は不可能なのか -

第12回

トピックス

Apple WatchとGoogle Glassは何が明暗を分けたのか? -

第11回

トピックス

誰も教えてくれない、ウェアラブルを注目すべき本当の理由 -

第9回

トピックス

PCと人間の概念を覆しかねないシンギュラリティーの正体 -

第8回

トピックス

PCが売れないのはジョブズが目指した理想の終了を意味する -

第7回

トピックス

ビジネスにもなってる再注目の「ポスト・インターネット」ってなに? -

第6回

スマホ

アップルも情報遮断の時代、情報をうまく受け取る4つのポイント -

第5回

スマホ

僕らが感じ始めたSNSへの違和感の理由と対処を一旦マトメ - この連載の一覧へ