PlayStation Meeting 2013でプレイステーション4が発表された。AMDの技術が採用されるなど中身が中身だけに、今回はプレイステーション4(以下、PS4)の詳細を説明したい。

PS4のプロセッサーは

Jaguar+GCN

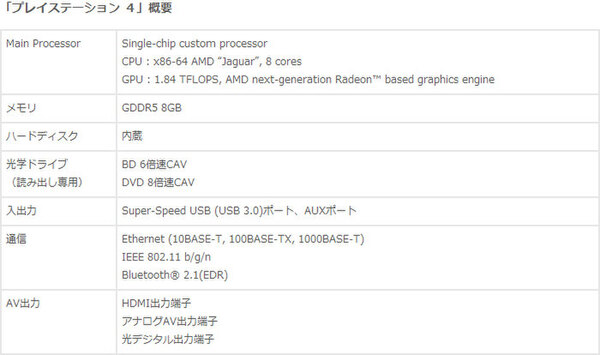

ゲームシステムとしてのPS4の詳細は、すでに発表記事で説明しているので、ここでは純粋にシステムの内部のみ解説する。PS4ではx86 CPUをベースにしたことが明らかにされ、同日発表されたプレスリリース(関連リンク)の中では、更に詳細なスペックが公開されている。

明確になっているのは以下のとおり。

- メモリコントローラーはGDDR5対応、帯域は176GB/秒

- GCN(Graphic Core Next)、つまりAMD Radeon HD 7xxxシリーズのGPUコアを統合

- CPUとしてJaguarコアを8つ搭載

これを順番に紐解いていこう。

GDDR5のメモリー帯域から

搭載チップ数を割り出す

わかりやすいところでメモリーから説明しよう。GDDR5の構成が何bitかを試算したのが下表である。

| GDDR5のバス幅と転送速度 | |

|---|---|

| バス幅(bit) | 転送速度(GHz) |

| 128 | 11 |

| 160 | 8.8 |

| 192 | 7.33 |

| 224 | 6.29 |

| 256 | 5.5 |

| 288 | 4.89 |

| 320 | 4.4 |

| 352 | 4 |

| 384 | 3.67 |

| 416 | 3.38 |

| 448 | 3.14 |

| 480 | 2.93 |

| 512 | 2.75 |

例えば128bit幅で176GB/秒を実現しようとすると、データ転送速度は11GHzになる。逆に512bitならば2.75GHzで足りる。GDDR5そのものは現在最大7GHzあたりまでの製品がラインナップされているため、224bit幅あたりからの可能性もなくはない。しかし、まだ6GHz超えの製品はかなり高くつくし、消費電力も大きめである。

高速なGDDR5の代表例としては、サムスンの「K4G41325FC」(関連リンク)が標準品としてラインナップされているが、この製品のスピードグレードは28(0.28ns=7Gbps)、03(0.33ns=6Gbps)、04(0.4ns=5Gbps)の3種類のみ。もちろんPS4ほど大量に製造するのであれば、特注の構成にするのは容易ではあるが、普通に考えればスピードグレードが03のものを5.5GHzで使うあたりであろう。しかるにメモリー帯域から見れば、256bit幅“以上”と考えられる。

一方、メモリー容量は8GBと発表されているが、これを実現するのは結構大変だ。やはりサムスンの標準品を見てみると、GDDR5でのメモリー容量は1Gb/2Gb/4Gbの3種類で、しかもすべて32bit幅である。JEDECでGDDR5の標準規格として定められているJESD212(関連リンク)では、容量として512Mb/1Gb/2Gbしか定められておらず、かつチップあたりのバス幅は16bitか32bitとなっている。

この4Gbというのは規格外品であり、ラインナップしているのはサムスンだけ。SK Hynixやエルピーダでは標準品は最大2Gbとなっている。ただ、2Gb品で8GBを構成しようとすると、GDDR5チップが32個必要になる。さらにGDDR5の場合、原則としてメモリーコントローラーとメモリーチップは直接つなげないといけない。

ということは、32個のGDDR5を接続するためには最低でも32×16=512bitのピン数が必要になり、いくらなんでもこれは非現実的である。4GbのGDDRを使えば、16個×16bit=256本で接続できるので、常識的な範疇に収まりそうだ。

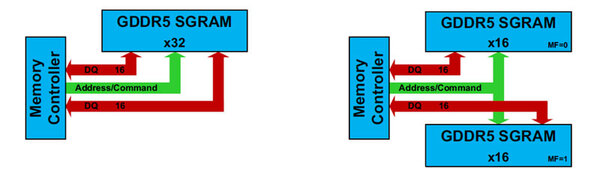

前述のサムスン製GDDR5は32bit幅だが、GDDR5はx32モードとx16モードという2種類の転送モードを標準で搭載している。これを使うと、下図のように帯域を変えずにメモリーチップの数を倍増できる。

NVIDIAのGeForce GTX 680などには2GBモデルと4GBモデルがあるが、これが可能なのは基板の両面に実装するという形で搭載メモリチップの数を倍増できるからである。同じようにPS4では4Gb GDDR5を16個、16bit幅で接続するのではないかと思われる。これならば、先程の帯域とあわせてぴったり数字が合う計算だ。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ