「大富豪」というと、大人であればビル・ゲイツやラリー・エリソン、ウォーレン・バフェットといったあたりを思い浮かべるかもしれないが、無垢な子供は違う。まずトランプゲームを連想するだろう。

このゲームの「大富豪」のルールを統一し、最後には世界大会まで開いてみないか? という野心的かつ無邪気な大会が19日に西麻布で開催された。その名も「天下一大富豪大会 マンハッタンインベストメント杯」。主催者は日本大富豪連盟である。

なぜ大富豪で統一ルールを?

だれでも1度は大富豪をやったことがあるはずだ。地域によっては大貧民、ド貧民など名称が異なるが、基本的なルールは同じ。3が一番弱く、順に強くなっていき、2が最強(ジョーカーや革命時は除く)となる。プレーヤーは場のカードよりも強いカードをいろいろな縛りがあるなか出していき、最終的に手持ちのカードを一番早く0にしたプレーヤーが勝ちとなる。ただし誰でも知っているゲームだけに、ローカルルールが多数存在している。“数字縛り”や“色縛り”、“天変地異”、“9リバース”など、ちょっと調べただけでも初めて見聞きするようなものもある。実際、出身地が異なる者同士がプレーするとなると、ルールの取り決めを行わなければならず、説明が面倒なのも事実だ。

主催者団体の代表理事をつとめる立入勝義氏は「誰もが平等な条件となるよう、この乱立したルールを統一したい。そして戦略性が高くて奥が深い大富豪というゲームを世界に広げていきたい」という。彼の最終目標は「世界の共通言語として大富豪が広まり、みんなで一緒にプレーすること。そうしたら楽しくないですか?」と笑いながら語る。

日本大富豪連盟発足記念イベントとなる今回の大会には、中学生から50代までの32名が参加した。大会で採用された主なルールは以下の通りだ。

1、1テーブルが4名となり、35分×2(70分)の時間制を採用

2、1ゲームを終えるごとに大富豪(2ポイント)、富豪(1ポイント)、貧民(0ポイント)、大貧民(ー1ポイント)を決定し、時間内での獲得ポイントで順位を決定

3、52枚のカードから参加者の誰もがわからないように2枚のカードを抜きだし(ブラインドカード)、その後ジョーカー2枚を加えて、各プレーヤーが13枚のカードを保有できるようにする

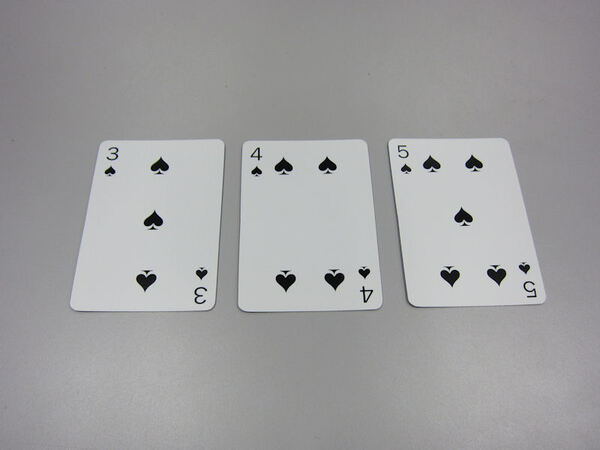

4、カードの出し方は、1枚出し、複数枚出し(同じ数字を2枚以上最大6枚)、階段出し(2・3・4など同じ絵柄のカードを3枚以上)とする

5、ゲーム開始時に大富豪はもっとも弱いカード2枚を大貧民と交換。その後大貧民はもっとも強いカード2枚を大富豪のプレーヤーと交換。同じように富豪と貧民も、もっとも強いカード1枚ともっとも弱いカード1枚を交換する

6、革命:同じ数字のカードを4枚以上出すと革命が発生。革命返しは、最初の革命が行なわれた時と同じ枚数を場に出さねば成立しない

7、都落ち:大富豪より先にあがったプレーヤーがでた場合、大富豪であったプレーヤーは自動的に大貧民になる

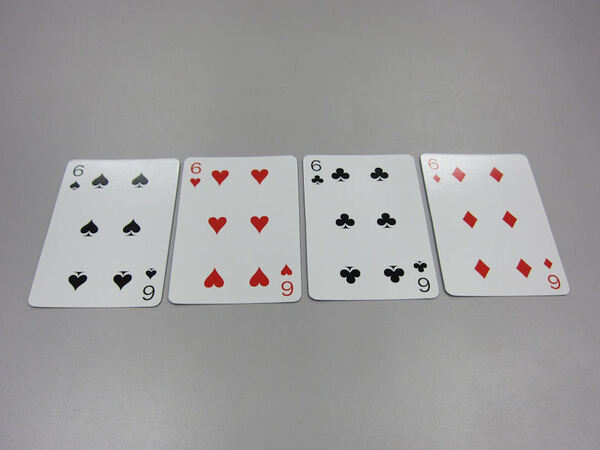

8、スート縛り:直前に出されたカードと同じ柄のカードが出された場合、同ターンが終了するまで同じ柄を出さなければならない

9、8切り:場に8が出された場合、強制的にそのターンが終了し、8を出したプレーヤーが次のカードを出すことができる(「階段」で8を含む場合は除く)

10:ジョーカー、2、8、3(革命時のみ)を最後に出して上がると自動的に大貧民となる

ブラインドカードのみ同連盟発の独自ルールであるが、そのほかはメジャーなローカルルールを取り入れた誰でも親しみの持てるものとなっていた。