PC向けの光インターコネクト技術、「Light Peak」に注目が集まっている。技術開発を主導するインテルは、2011年にLight Peak対応のモジュールを商品化し、PCおよびその周辺機器に組み込むことを狙う。ここでは、噂のみが先行しがちなこの新しい技術の明らかになっている部分を解説する。

※この記事は弊社刊行ASCII.technologies2011年4月号の総力特集「インテルが革新するテクノロジー」の一部を抜粋したものです。最新のASCII.technologiesは、オンラインショップおよびお近くの書店でお求め下さい。

突如出現した新技術

数多くのPCや周辺機器、デジタル家電などを1本の光ファイバーケーブルで結ぶ。これまで別々の銅ケーブルで接続していたUSB、イーサーネット、HDMI、ディスプレイポートといったインターフェイスを1つにまとめる。「Light Peak(ライトピーク)」の目的を要約すると、このようになる。

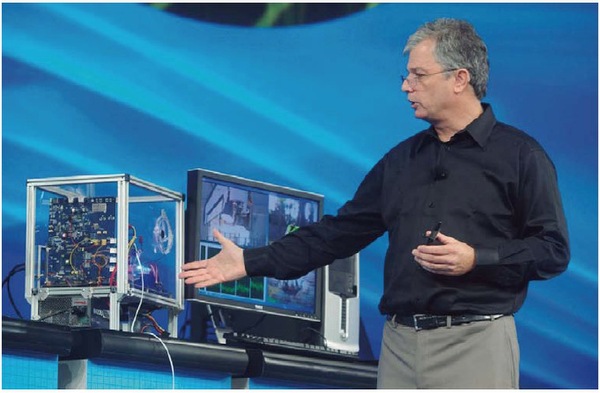

Light Peakの構想をインテルが提唱したのは、2009年秋に同社が開催した開発者向けフォーラム(IDF2009)でのことである(写真1)。

2件の基調講演で、インテルの最高幹部がその構想を紹介するという異例の発表だった。当然ながらPC業界の技術者は、インテルがなんらかのオープンなコンソーシアムを作ることで主要なベンダー企業を引き入れ、技術開発と商用化を推し進めていくものと期待した。

ところが、インテルは一部のベンダー企業と機密保持契約を結ぶことで、Light Peakの開発と商用化を進めている。最近ではかなり珍しい、クローズドな開発スタイルが採用されたのである。このため、Light Peakの詳細な技術仕様は、本稿執筆時点では公表されないままになっている。

Light Peakの概要

それでも、Light Peakの概略だけはインテルによって公開されている(表1)。データ伝送速度は、当初は10Gbit/sからはじまり、100Gbit/sまで拡張可能とする。伝送媒体は直径125μmの光ファイバーである。伝送距離は最大で100mと、銅ケーブルに比べると長いものの、光ファイバーケーブルとしてはあまり長くはない。発光デバイスには、表面発光型半導体レーザー(Vertical Cavity Surface EmittingLaser:VCSEL)を使う。

| 表1:Light Peakの仕様概略(インテルの公表資料を基に作成) | |

|---|---|

| 物理層 | 光信号 |

| 伝送速度/チャネル | 10Gbit/s(100Gbit/sまで拡張可能) |

| 伝送速度/チャネル | 10Gbit/s(100Gbit/sまで拡張可能) |

| 伝送距離 | 最大100m |

| 光ファイバーのサイズ | 直径125μm |

| 光送信デバイス | 250μm角の表面発光型半導体レーザー(VCSEL) |

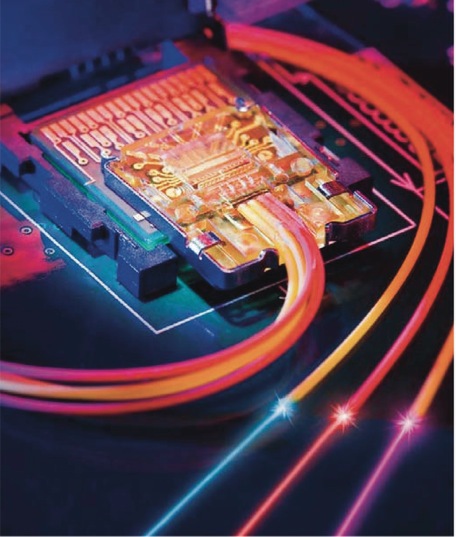

Light Peakのハードウェアは、コントローラーLSIと光送受信モジュール(写真2)で構成される。コントローラーLSIは、光送受信モジュールの制御のほかに、各種インターフェイス仕様に準拠した電気信号をLight Peakの電気信号に変換するブリッジの役割を担う。

光送受信モジュールは、光信号の送信機能と受信機能、そして光信号と電気信号の変換機能、発光デバイスの駆動機能などを内蔵する。Light Peakの光送受信モジュールは、基幹通信用のモジュールよりも外形寸法が小さく、コストが低いものとなる。インテルはコストを下げられる理由の1つとして、組み立て工程での精密な光軸あわせを必要としないことを挙げている。

これらの概略から、下記に述べるようないくつかの事柄が導かれる。

光ファイバーは、高価なシングルモードファイバーであることは考えにくい。おそらく、安価なマルチモードファイバーが使われるだろう。VCSELとマルチモードファイバーの組み合わせから、光信号の波長は850nm帯域になると推定できる。コストを下げるという目的からも、光波長は850nm帯域が望ましい。10ギガビットイーサーネットの一部規格や、基幹系光通信システムなどが採用している1300nm/1550nm帯域では、発光デバイスと受光デバイスのコストがかなり上昇してしまうからだ。

また、Light Peak規格はネットワーク階層のなかで、少なくとも物理層(電気信号と光信号)は規定しているはずである。さらにマルチプロトコル対応のコントローラーLSIがあることから、物理層のすぐの上の階層であるデータリンク層も規定していると考えられる。

(次ページへ続く)

この連載の記事

-

第2回

ソフトウェア・仮想化

最先端の技術を生み出す米IBM研究所 -

第1回

ネットワーク

便利なデジタル無線技術がもらたすもう1つの恩恵 - この連載の一覧へ