前回は、日本動画協会の資料を中心に、アニメビジネスの基本的な構造や、最近の販売状況を見ていった。

クールジャパンといったポジティブなキーワードとは裏腹に、海外販売の低下と、国内販売におけるビデオの占める割合が減っていること、それをネット配信ではいまのところ補えていないこと……などが見えてきた。

※出典が2008年までの集計であったため、2009年・2010年の推移はどうなっているのかという指摘もいただいた。同じ指標では整理されていないが、ご関心あれば日本映像ソフト協会の資料も参照されたい。

その上で今回は、そんなアニメビジネスを読み解くための理論を紹介したいと思う。

前回のタイトルにもあったように、面白ければ売れるといった単純な話ではないことはもちろんだが、コンテンツビジネスでは、通常の製品とは異なる仕組みが存在している。それを押さえないままには先に進むことはできないからだ。

そして、その仕組みはデジタル化の波にさらされている他の分野にも活かせるはずだと筆者は考えている。

そのキーワードは「バリューチェーン」「ウィンドウウィングモデル」「グッドウィルモデル」の3つだ。

アニメが手元に届くまでのプロセスを整理する「バリューチェーン」

前回の記事への反響としてTwitterや2ちゃんねる、そしてメールなどでありがたいことに多くの様々な意見が寄せられた。例えば、以下のようなものだ。

- そもそもアニメのDVD・Blu-ray Discの価格が高すぎる

- テレビ局や代理店が中間マージンを取りすぎているのではないか?

- これまでがバブルで作品数が多すぎた。これから適正規模に落ち着くのでは?

ひとつひとつはとても的を射ている話にも思える。

ただし深夜アニメは製作委員会が放送枠を購入するため、中間マージンの問題はあまり関係ないのが実情だ。また、価格や作品数を考える際には、それがこの後述べる「バリューチェーン」というプロセスの積み重ねを理解する必要がある。

いずれにしても、実際のところ、いま起こっている困難は複合的な原因からもたらされている。

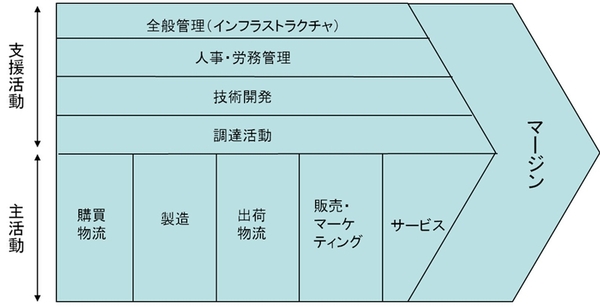

他の製品同様、私たちがアニメを目にしたり、ビデオやグッズなどの製品を所有するまでには、作品の企画から制作、流通といった一連のプロセスを経る。マイケル・ポーターは、このようなプロセスをバリューチェーン(価値連鎖)と呼んでいる。冒頭の図がそれだ。

左から右へ、調達から流通までのプロセスが並び、また支援活動がその一連のプロセスを支えている。それらのプロセスの上にマージン(利益)が存在するという考え方だ。

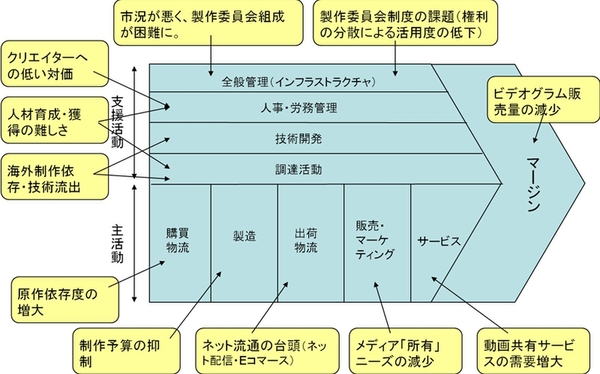

先ほど挙げたような問題を、この図の上にプロットするとどうなるだろうか。

ここに挙げた問題がすべてではないが、アニメを巡る問題は、別々のプロセスで起こっていることが見て取れるはずだ。しかも、それぞれの問題は絡み合って存在している。

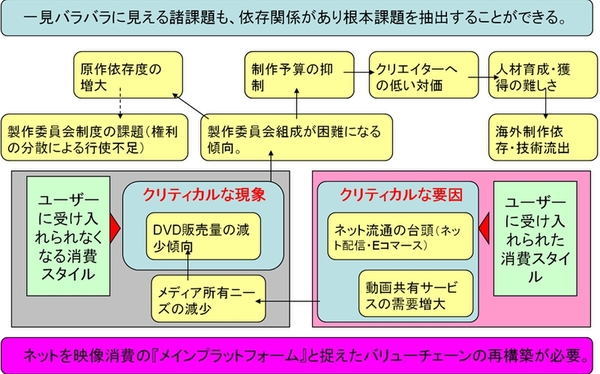

その依存関係を図示してみたものが上の図だ。それぞれが組み合わさって課題として現れてきている。

例えば、DVD販売量の減少という最終的に目に見える形になって表われてくる問題によって、製作委員会への参加(出資)意欲が下がり、組成が難しくなる。

結果として制作予算を削って作品を作らざるを得ないケースが増え、ますますクリエイターへの対価が下がり、その限界を超えた部分は海外への発注を余儀なくされる。それは技術の流出や空洞化を招く、という仕組みだ。

この図では、そのクリティカルな要因を、ネット流通の台頭や動画の共有(所有ではない点に注意いただきたい)にあるとしている。そしてテレビではなくネットを映像消費の「メインプラットフォーム」と捉えたバリューチェーンの再構築が必要という結論を出している。

もちろん、この結論だけがすべてではないが、このようにバリューチェーンを念頭におくことで、コンテンツビジネスを展開するプレイヤーや国が取る様々な施策も「何を優先すれば良いのか?」「どのプロセスを組み合わせて考えれば良いのか?」といった風に考えていくことができる。

この連載ではこれからアニメビジネスに関わるプレイヤーへのインタビューも予定している。バリューチェーンのどの部分に属している人物が、どのプロセスにイノベーションを起こそうとした(あるいは、している)のか、を踏まえて話を聞いていきたい。

また国の施策については、例えば文化庁がアニメ振興策として行なっているアニメクリエイター育成事業や、前回取り上げたいわゆる“マンガの殿堂”は、このプロセスの中の何処を改善しようとしたものか? そして、その施策はジャパニメーションの競争力を高めるために果たして最適な施策だっただろうか? といった点を考察したい。

この連載の記事

-

第102回

ビジネス

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -

第101回

ビジネス

アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -

第100回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -

第99回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -

第98回

ビジネス

生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -

第97回

ビジネス

生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -

第96回

ビジネス

AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -

第95回

ビジネス

なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -

第94回

ビジネス

縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -

第93回

ビジネス

縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -

第92回

ビジネス

深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ