|

|---|

| 説明を行なった米シマンテック社 シマンテック セキュリティ レスポンス EMEAおよびJAPAC地域担当シニアマネージャのケビン・ホーガン氏 |

(株)シマンテックは1日、東京・六本木のグランド ハイアット 東京でエンタープライズ向けのセキュリティー技術/ソリューションをテーマとしたテクニカルセミナー“Symantec VISION*Xchange 2005”を開催し、これに併せて同会場内で、2005年の“マルウェア”(malicious softwareの略で“悪意のあるソフトウェア”の意)(※1)の動向を振り返る記者説明会を行なった。2005年は規模の大きいアウトブレーク(大規模なウィルス/ワームの感染)は減少したものの、ボット/ボットネットワーク(※2)や金銭や個人情報の詐取を狙ったマルウェアは増加傾向にあり、同社では注意を呼びかけている。

※1 シマンテックによる“マルウェア”の定義は次のとおり。【ウィルス】同じホスト内で自身を増殖するプログラム。【ワーム】ネットワーク内/ディスク間で自身の複製を転送して増殖するプログラム。【トロイの木馬】ユーザーが気付かないうちにユーザーのシステムを破壊したり損害を与えたりするプログラム。増殖能力はない。※2 “ボット”は、コンピューターに感染してネットワーク経由で外部から不正に操作(キーロギング、画面キャプチャー、特定ファイルのアップロードなど)することを目的としたマルウェア。このボットを多数利用し、特定の命令系統から一斉に感染したコンピューターを操作して不正な行動を行なう手法を“ボットネットワーク”と呼ぶ。

|

|

| ||

|---|---|---|---|---|

| 危険度3以上のマルウェアの発生件数。アウトブレークは2004年より大幅に減少しているが…… | 代表的な3種類のボットファミリーに属する亜種の発生状況 | ボットネットワークの活動状況。これはあくまでも同社のレーダーが把握できた数であり、“氷山の一角”だろうとしている |

説明を行なった米シマンテック社 シマンテック セキュリティ レスポンス EMEA(欧州/中東/アフリカ)およびJAPAC(日本/アジア/太平洋)地域担当シニアマネージャのケビン・ホーガン(Kevin Hogan)氏によると、2005年のマルウェアの傾向は、

- 32bit版Windowsを狙ったものが引き続き増加(2000年以降はずっと増加傾向)

- 大規模なアウトブレークは大幅減(同社の危険度区分で“3”以上に指定されるマルウェアの発生件数が減少)

- マルウェアの“ファミリー”数は減少するも、亜種は増加傾向にあり、マルウェアの総数は増加

- ボット/ボットネットワーク、トロイの木馬が増加

などとなっているという。特に、2004年から2005年にかけて拡大しているボットネットワークは、シマンテックがネットワーク上に設置している監視レーダーで把握できた分だけでも大規模なもの(5000~数万台規模)が相当数存在し、警視庁でも動向に注目しているという。

|

|---|

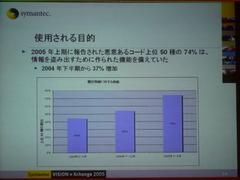

| 機密情報の詐取を目的とした“脅威”の割合の推移。なお、機密情報狙いの脅威の総数は2004年下期から37%増だったという |

また、2005年上期に報告されたマルウェアの上位50種のうちの74%がクレジットカードやオンラインバンキングなどを利用するための情報を盗むために作られた機能を持っているほか、ボットネットワークによるDDoS(Distributed Denial of Service Attack)攻撃を予告する脅迫行為や詐取した個人情報の不正売買なども含め、近年のマルウェアの目的が金銭を目的とする傾向に変化しているとして警戒を強めている。

|

| |

|---|---|---|

| マルウェアのソースコードがウェブサイトなどで広く公開され、いわゆるオープンソースのソフトウェア的な手法で進化するものもあるという | “Gaobot”と呼ばれるボットの初期バージョンでは、C++のプロジェクトファイルやドキュメントに加えて、GPLや有料サポートの案内まで配布されていたという |

このほか、マルウェアの開発においては、「言い方は悪いが“オープンソース”的な動き」(ホーガン氏)が活発になっているといい、ソースコード配布やコミュニティーによる開発/機能強化が行なわれているものもあるほか、充実したテクニカルサポートまで用意するものも登場しているという。ホーガン氏は「ある意味プロフェショナルな仕上げ」のマルウェアが増えてきていることから、開発スピードの高速化と合わせて、悪意あるユーザーの技術レベルの向上に危機感を示した。

|

| |

|---|---|---|

| 携帯電話を狙ったマルウェアの事例 | 携帯型ゲーム機(PSPとニンテンドーDS)を狙ったマルウェアの事例 |

2005年に登場あるいは本格化してきた新種のマルウェアとしては、携帯電話や携帯型ゲーム機を標的としたものが紹介された。携帯電話に関しては、毎週のように新たなマルウェアが発生しているが、その大半は単純なトロイの木馬だという。しかし、携帯電話内蔵のBluetoothを悪用したワーム(近距離通信用のBluetoothを経由して感染/増殖していくため、感染能力自体は低め)に続き、より被害拡大の危険性が高いMMS(Multimedia Messaging Service)により増殖するワームも登場しており、今後注意が必要なカテゴリーだとしている。また、『PlayStation Portable』(PSP)と『ニンテンドーDS』を狙ったトロイの木馬では、構造自体は単純なものの被害は深刻(再起動後一切ゲーム機が利用できなくなる)だったという。

同社では、特定の地域やユーザーを標的とした攻撃や探知しにくい活動は今後も増加し、悪意あるユーザーの増加により亜種のマルウェアの出現ペースはさらに悪化していくと見ているといい、今後の動向に注意を呼びかけている。