ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス研究所(株)は、同社が主催するシンポジウム“インテリジェンス・ダイナミクス2005”で、エージェント(人工知能)に関する研究成果を発表し、そのアルゴリズムを二足歩行型ロボット『QRIO』に応用したデモを行った。

“インテリジェント・ダイナミクス”とは「動的知能学」を意味する造語。従来のAI技術とは異なるアプローチで、機械の知能を開拓していく新しい学問分野だという。“記号処理型AI”や“あらかじめ決められた動作をプログラムで作りこんでいく”といったこれまでの手法から脱却するとともに、ロボティックス・認知科学・脳科学・神経科学といった既存の研究分野との積極的な融合も図られている。

今回実施されたデモは3種類。いずれも事前にプログラムで作りこんだ挙動をロボットになぞらせるのではなく、人間が教えることによって白紙状態のロボットに動作を学習させるもの。ロボットはその動作を繰り返すことで、動作そのものの精度を上げていくとともに、状況の変化に応じて習得した複数の動作から適切なものを選択したり、直接教えられていない動作を自ら開拓していけるのが特徴だ。

|

| |

|---|---|---|

| ベルをたたく動作を教えているところ。デモではベルの場所を少しずつ変えながら、何回か動作を教えていた。音を確認すると「おお」という歓声を上げる(左)、同じくボールを転がす動作を教えているところ(右) | ||

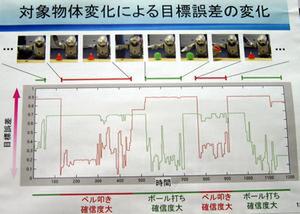

ひとつめのデモは、ロボットの目の前に置かれたベルを叩くという動作と、ボールを左右に転がすという2種類の動作を人間の手で習得させるもの。初期状態のロボットができる動作は手を上下に動かせるなど非常に限られたものだが、人間がロボットの腕を持ってベルをたたかせたり、ボールを転がさせると、ロボットは腕にかかった力の量や目の前にある物体の場所や色、触れた際の音などをセンサーで感知し、その動作を覚える。一度ではうまく実行できないが、対象の位置を変えたり、何度も繰り返す中で徐々にその動作に慣れていく。

|

|---|

| ロボットはあらかじめ動作の予測を行ない、成功率の高いものから実施していく。目の前に置かれたものによって自律的に行動を変えていくわけだ |

また、ロボットには動作の結果を予測するモジュールが組み込まれており、より成功する可能性(目的達成度)が高い動作を選択して実行することができる。目の前に赤いベルがある場合にはベルをたたき、緑のボールがある場合には転がすなど、周囲の環境に応じた動作を自律的に選んでいくことができる。

|

|---|

| ボールを転がす動作と持ち上げる動作の中間的な動作を行うことで、自ら新しい動作を習得していくデモ |

ふたつめのデモは、人間が直接教えない動作をロボットが作り出していくというもの。まずロボットに右手と左手の間でボールを転がすという動作(合計8パターン)と両手でボールをはさんで持ち上げる動作(同8パターン)をひとつのグループとして覚えさせておく。ロボットは自分の判断で動作を選択し、実行することで動作に慣れていくが、そのうちに直接は教えなかった中間的な動作を行なうようになっていく。プログラムで行動生成を行なわなくても自律的に動作を習得できるわけだ。

|

| |

|---|---|---|

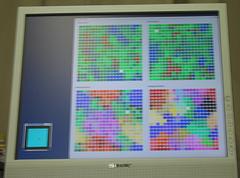

| 人間が話しかけた音声をまねて、ロボットが発音するデモ。データベース上にない音声もなるべくそれに似せた音とイントネーションで再現しようとする | 習得した音声の情報を視覚化したもの。発話下音は白い四角で表わされる。デモで使用したロボットには15時間ぶんの音声データを5万回繰り返して習得させた |

最後は、人間のモノマネをロボットに行なわせるものである。モノマネには、学習の加速や試行錯誤が新しい行動を生む可能性、相手の運動を自分の運動して理解できるいった意味があり、それをロボットの知能に応用していこうというものだ。

デモされたのは、人間が発音した音を聞いてまねるもので、音の特徴量の分類などに使うSOM(Self-Organization Map:自己組織化)と音声認識に利用するHMM(Hidden Markov Model:隠れマルコフモデル)という手法を複合的に用いている。ロボットにはあらかじめ15時間分程度の音を5万回ほど繰り返して聞かせ、音の体系をロボットに持たせておく。人間が話しかけるとロボットは自分のデータベースから同じ音を選択して発音する。このとき、従来聞いたことのない音でも近い音やイントネーションを生成していくことが可能で、その過程で音のマッピングは随時更新されていく。この技術を応用して人の動作をまねさせる“Vision-Motion”という実験も行っているという。

AIBOやQRIOには、多くの機能が実装されており、それらを組み合わせることで複雑な挙動を実現できるが、それでも長時間人の関心を引き付けられるような変化のある動作を実現するのは難しかった。乱数や決められた動作を繰り返すだけでは、人間に飽きられてしまうためだ。また、動作を生成するための、プログラミングやデータ作りには膨大な量の手作業が必要である点や、研究室で想定した動作を行なうだけではさまざまな環境に対応できるロボットを作ることはできない。これらの問題を解決できないか、というのが研究の主旨である。

ソニー・インテリジェント・ダイナミクス研究所は“人間を飽きさせず長期間のインタラクションができるエージェント”を実現するためには、ロボット自体が能動的に動き、動作を発達させられること、人間からの働きかけを受け入れられること、明示的に教えたものと異なる動作も行なえること、人間が予測した結果とは異なるが、なぜそういう行動を取ったのかは説明がつくことが必要であるとする。タスクを作るのではなく、自分で目標を作ってそれを解いていくロボットが、今後どのように進化していくかに期待したい。