米国で5月に開催された“E3(Electric Entertainment Exposition 2004)”。その地下ホールは、小さなブースの並ぶ展示会場になっていた。そこで行なわれていたのが、古いゲーム機を展示する“Old Game Console Expo”である。

| 始めて商業的に成功した電子ゲーム機『PONG』の筐体 |

|---|

米国の家庭用テレビゲーム(米国ではVideo Game Consoleと呼ばれる)は、1972~1984年までの初期ブームと、任天堂の“NES”(Nintendo Entertainment System。日本でいうファミコン)の登場による1986年以降の大きく2つの時期に分けられる。というのは、1984年に、市場が崩壊し、多くのゲーム機メーカーや関連メーカーがなくなってしまったからである。

初期ブームを作ったのは、米Atari(アタリ)社の『VCS(Video Computer System)』と呼ばれるカートリッジ式のゲーム機である。それまで、専用デバイスを使い、固定したゲームしかできなかった家庭用ゲーム機は、カートリッジ式ゲーム機の登場で、サードパーティーを含む一大産業になったのである。

しかし、多数のメーカーがこの市場に参入し、多くの会社がゲームに関連した(オーツ麦を使った朝食用食品を作るQuaker Oats社までがビデオゲーム部門を持っていたという)。このため、大量のソフトが必要となり、必然的にゲームの質が下がっていった。中には、『Kool Aid』という飲み物のマーケティング用に作られた“Kool Aid Man”が登場するものやドッグフードメーカーが販促用に作ったものさえあり、消費者は、面白くもないゲーム(日本で言うクソゲーってやつですな)にあきあきしていたのである。

さらに、パソコンが普及しはじめ、こちらは、雑誌掲載のリストを入力すれば、ゲームが動くことから、こちらのほうが消費者をひきつけはじめた。なにせ、本体を買えば、カートリッジを買わなくてもいいからである。

それで、1984年には、ゲーム機やソフトがまったく売れなくなってしまった。多くのメーカーはこれを予想できず、多大な損失を出した。このため、翌年には、ほとんどの会社がなくなってしまったのである。

任天堂のNESは、その後のほとんどのメーカーが無くなった荒れ地のような市場に参入したのである。任天堂が注意したのはただ1つ、ゲームのクオリティーである。ちゃんとしたゲームであれば、人々はこれを買ってくれたのである。

ファミコン以降のゲーム機については多くの人が知っていると思われるので、ここでは、1984年のゲーム市場崩壊までに登場したゲーム機(および初期のパソコン)について写真を交えながら解説していくことにしよう。

★Atari『PONG』―1972年

始めて商業的に成功した電子ゲーム機。Atari創業者のNoran Bushnell(ノーラン・ブッシュネル)は、1972年にAtari Inc.を創業、最初のアーケードマシンである『PONG』(ポン)を開発し、カルフォルニア州サニーベールのAndy Capsバーに設置した。48時間後、AtariのAl Alcorn(アル・アルコーン)は、機械が故障したとの連絡をうけ、バーに行ってみると、それが故障ではなく、もうコインが入りきらない状態になっていたのだった。

その後1974年にAtariは、PONGを家庭用ゲーム機として発売する。

|

| |

|---|---|---|

| 画面中央下のドットがボール | パドルで2人でプレイする | |

| Atari『PONG』 | ||

★Magnavox『Odyssey』―1972年

世界初の家庭用電子ゲーム機。Pongのような“ボールとパドル”的なゲームを行なうもの。カートリッジでゲームを切り替えるのだが、カートリッジの中は単純な配線で、これにより回路を切り替えて動作を変えていた。また、ゲームは、テレビに貼りつけるオーバーレイシートとの組み合わせで行なった。これは、オデッセイ自身にカラー表示などの機能がなく、表示できるのは、ボールや画面中央の線、そして四角いパドルだけであったためだ(これらを表示したり非表示にするなどしてゲームのバリエーションを出していた)。また、このゲーム機には、得点カウントなどの機能がなく、付属のポーカーチップを組み合わせて遊んだ。

このオデッセイは、デジタル装置ではなく、40個のトランジスターからなるアナログ回路として作られていた。

発売元となった米Magnavox(マグナボックス)社は、テレビ受像機のメーカーであった。

Odyssey以後、各社はVideo Game Consoleに参入する。その多くは、専用のLSIを使って作ったもので、固定したゲームしかできないものであった。

|

|---|

| Magnavox『Odyssey』 |

★Fairchild『Channel F』―1976年

カートリッジにソフトウェアを納めた最初の家庭用ゲーム機。同様の製品には、米RCA社の『Studio II』がある。発売元は、米Fairchild Camera and Instrument社。このマシンは、関連会社である米Fairchild Semiconductor(フェアチャイルドセミコンダクター)社が開発したマイクロプロセッサーである『F8』(2チップ構成)が使われていた。

このFairchild Semiconductorは、インテルの創業者であるNoice(ノイス)、Moore(ムーア)などが創業メンバーであり、初期の半導体メーカーの1つ。インテルの8080開発を受け、Fairchildもマイクロプロセッサーの開発に乗り出し、そこで作られたのがF8である。

このChannel F、もともともは、“Fairchild Video Entertainment System”と呼ばれていたのだが、翌年登場したAtariのVCS(Video Computer System)が人気になったときに、てこ入れのために改名されている。

このChannel Fは、1978年に米Zircon International社に売られ、同社の製品となった。

|

|---|

| Fairchild Channel F |

★Atari『Atari 2600』(VCS:Video Computer System) ―1977年

Atariの『VCS』(Video Computer System)は、1977年11月に発売された。このマシンのコンセプトは、1975年にAtariと当時の親会社であった米Warner Communications社によって作られたが、世界初のカートリッジ式ゲームコンソールの栄誉は、FairchildのChannel Fに取られてしまった。しかし、VCSは、当時としては高精細のグラフィック、カラー表示、サウンドのために、登場すると、あっというまに人気商品となった。最初の2年間にAtariは、2500万台を売り、カートリッジやオプションも含めてAtariは、50億ドル(当時の為替レートで約1兆2500億円)の利益を得た。また、人気に乗じて、サードパーティーがカートリッジ開発に乗り出し、家庭用ゲーム業界が出来上がった。

1982年にVCSは、『Atari 2600』という名称となり、後継のゲーム機とともに販売が続けられた。最後のゲームカートリッジは、1991年に登場し、発売から14年以上もの長い寿命を持つゲーム機である。

プロセッサーは、米MOS Technology社(モステック)の6507。Apple IIやファミコンに使われた6502と同じファミリーに属するプロセッサーである。ただし、この6507は、アドレスピンが13本しかなく、割り込みも省略されていた6502の下位バージョンである。グラフィックやサウンドは、TIA(Television Interface Adapter)と呼ばれる独自開発のデバイスを採用していた。

コントローラーをワイヤレス化した2700(RC VCS、RC Stellaとも呼ばれていた)が開発されたが、発売はされなかった。また、アタリ ジャパンが『アタリ2800』というゲーム機を日本で発売したが、これは2600をベースに筐体などを変更したものだった。

VCSは、日本では、(株)エポック社などが扱っており、一部の玩具店で販売が行なわれていた。

ちなみに現在のAtariとの関係だが、Atariの歴史は、表(※1)のようになっている。つまり、商標はもっているものの、会社としては違っているのである。

|

| |

|---|---|---|

| 側面は木目調 | プレイしているゲームは米Activision社の『Pitfall』 | |

| Atari『VCS』 | ||

★Bally『Professional ARCADE』(Astrocade)―1978年

米Bally/Midway(バリーミッドウェイ)社の『Professional ARCADE』は、CPUにZ80を採用したカートリッジタイプのゲームコンソール。最初、『Bally Home Library Computer』として1977年に通販で登場、1978年に『Bally Professional ARCADE』として広く販売された。1982年には、発売元が米Astrovison社になり、名称も『Astrocade』となった。

Bally/Midwayは、ゲームセンター用のゲーム機などを手がけるメーカーだった。

このマシンのコントローラーは、銃把(ピストルの握りの部分)のような形をしており、人差し指のところに引き金があり、上部には、回転するノブがある。

BASICプログラムカートリッジ(PaloAlto版)と組み合わせた『Bally Computer System』という製品もあり、また、サードパーティーから拡張ユニットなどが出たため、パソコンのようにも利用できた。

ちなみに本体奥の部分は、カートリッジなどを入れるケースになっている。本体には、4つのソフト(2つのゲームと電卓、お絵かき)が入っており、カセットインターフェースがあったために、BASICのゲームも一部流通した。

|

| |

|---|---|---|

| ゲームカートリッジのほかBASICカートリッジ(PaloAlto版)も販売され | 半透明(グレー)のカバーの中にカートリッジやコントローラーを収納できる | |

| 『Professional ARCADE』 | ||

★Magnavox『Odyssey2』―1978年

Magnavoxのカートリッジ式ゲームコンソール。ヨーロッパでは、オランダのPhillips(フィリップス)社が『G7000 Videopac』という名称で販売を行なった。

Odysseyは、アナログ回路を使ったゲームコンソールだったが、『Odyssey2』は、CPUを使ったゲーム機になった。また、本体上部には、シートタイプのキーボードがあり、ボイス発生ユニットなどがオプションとして発売された。これは、音声とサウンドシンセサイザー機能を持つもの。

その後、『Odyssey3』が計画されるも、米国では発売されず、ヨーロッパで『Philips G7400』として販売された。

|

| |

|---|---|---|

| Magnavox『Odyssey2』 | ||

★Mattel『Intellivision』―1980年

『Intellivision』は、米国の大手玩具メーカーであるMattel(マテル)社より発売されたカートリッジ式家庭用ゲーム機。米国での正式販売は、1980年だが、1979年には、カルフォルニア州の一部でテストマーケティング販売されていた。

CPUに米General Instruments社のCP1610プロセッサー(16bit、クロック1MHz)を使い、画像表示にはGI『AY-3-8900-1』、音源には、GI『AY-3-8914』を採用していた。これは、開発にあたったAPh Technology Consultans社が、GI社のCP1610のリファレンスデザイン“Gimini 6900”を利用したからである。ちなみに、このプロセッサーやかつて多くのパソコンに装備されたPSG『AY-3-8910』などを開発したGIのマイクロエレクトロニクス部門は、スピンオフしてPICマイコンで有名な米Microchips社となった。PICシリーズは、このCP1610の流れを汲むプロセッサーなのである。

このIntellivisionには、キーボードなどを装備し、Intellivisionをパソコンにする“Intellivision Keyboard Component”が計画されていた。これは、内部に6502プロセッサーを持ち、BASICでプログラミングが可能となる製品だったが、1982年に限定出荷されただけで広く販売されることはなかった。

当時、AtariのVCSがヒット商品となり、家庭用ビデオゲーム市場が立ち上がろうとしていた。玩具メーカー大手のMattelは、600万ドル(当時の為替レートで約13億5000万円)の広告キャンペーンを行ない、Intellivisionを大々的に宣伝した。そのかいもあって、AtariのVSCよりも高価だったIntellivisionは急速にシェアを増やしていく。玩具メーカーのMattelからみれば、家庭用ゲーム機こそ、自社の主力製品となるべきものであり、非玩具メーカーであったAtariのVSCは、自社ビジネスを脅かす製品だったからである。

1981年に、Mattelは、ゲーム機部門をスピンオフし、Mattel Electronics社が発売元となった。1984年のゲーム機市場崩壊後は、同社は解散、Intellivisionは、同社スタッフが創業したIntv社に 権利が移る。その後、米Tandy(タンディ)社の“RadioShack”(ラジオシャック)などで独自ブランドで販売された。1983年のCESには『Intellivision III』が展示されたが、販売されることはなかった。

|

| |

|---|---|---|

| 初代『Intellivision』 | “Intellivision Keyboard Component” | |

|

||

| Mattel『Intellivision』 | ||

★Atari『Atari 5200』―1982年

“Atari Video System X(VSX)”という名称で発表されたが、製品としては『Atari 5200』という名前になった。パソコンである『Atari 800』をベースにしたゲーム機であり、ColecoVisionやIntelivisionへの対抗機種だった。

しかし、従来機種であるAtari 2600との互換性がなかった。しかし、内部的にはAtari 800/400との互換性があったために、それらのソフトを簡単に移植することが可能だった。

この機種で、ジョイスティックが4方向のスイッチ式から、アナログ方式に切り替わったが、センター復帰の機構がなく、4方向のみの操作をするゲームがやりにくいこともあって評判はあまりよくなかった。

CPUには、6502C(SALLY。クロック1.78MHz)を使い16MBのRAMを内蔵していた。グラフィックチップなどは、Atari 800/400と同じくANTIC/GTIAを採用していた。

|

|---|

| 『Atari 5200』 |

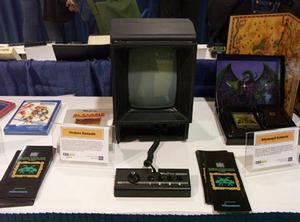

★Coleco『ColecoVision 』―1982年

Coleco(Conneticut LEather COmpany:コレコ)社は、米国で最初に専用チップを使った家庭用ゲーム機である『Telstar Arcade』を1976年に出した会社である。しかし、この製品は、専用のチップを使っているために、カートリッジでゲームを提供することができなかった。

この『ColecoVision』は、1982年に登場、同社は、当時ヒットしていた『Donky Kong』のカートリッジを作るために任天堂と契約した。このDonky Kongのために、ColecoVisionは、いちやくトップシェアの座に躍り出た。

ColecoVisionは、ハードウェアの拡張が可能になっており、さらにAtari 2600拡張キットなどによって、他のゲーム機用のカートリッジを使うことができた。このマシンのメインCPUには、Z80が使われており、画像表示には、TIのTMS9928A(MSXと同じ画像プロセッサー)が採用されていた。このため、Atariなどに比べると高精細でカラーを多用したソフトを作ることができた。

1984年にビデオゲーム業界が崩壊したあと、同社は『Adam』と呼ばれるパソコンを発売した。しかし、その販売は奮わなかった。ただ、ヒット商品であった『キャベツ畑人形』のおかげで、会社は、多少延命できたのだが、結局倒産、キャベツ畑人形の権利は、ColecoのライバルであったIntelivisionを発売していたMattelに買い取られた。

|

| |

|---|---|---|

| コントローラーを本体に収納できる | アーケードなどで人気のゲームがプレイできた | |

| Coleco『ColecoVision』 | ||

★Emerson『ARCADIA-2001』―1982年

『ARCADIA-2001』は、1982年にEmerson Radio社から発売された。カナダでは、1981年ごろに先行して発売されていた。

マイクロプロセッサーには、Signetics2650を使い、ビデオチップは、米Signetics(シグネティックス)社の2637Nというものを使っていた。Signeticsは、Philipsに買収され、2650は、Philips SC26シリーズという名称になったが、いまでは周辺デバイスのみになっているようだ。

2650は、ミニコン『PDP-8』のアーキテクチャーを模してつくられたCPUである。いくつかのセカンドソースがあり、組込用などに使われていた。

|

|---|

| Emerson『ARCADIA-2001』 |

★GCE『Vectrex』―1982年

『Vectrex』は、ベクターグラフィックディスプレーを採用した、ディスプレー一体型のカートリッジ式ゲーム機。

CPUに米モトローラ社の『68A09』(1.5MHz)を採用し、サウンドチップには、GIの『AY-3-8192』を使っていた。

当初の発売元は、米GCE(General Consumer Electronics)社だったが、玩具メーカーの米Milton Bradley(ミルトン・ブラッドレー)社に買収され、同社から発売が続けられた。日本でも『光速船』という名称でバンダイが販売していた。Milton Bradleyは、1984年に米Hasbro(ハズブロー)社に買収され、このときにVectrexのビジネスは終了してしまった。

ベクターグラフィックスとは、CRTの走査線を直接操作して画面上にグラフィックスを描画するもので、当時は、ラスタースキャンよりも光速な描画が可能とされていた。ただし、カラー表示ができないため、Vectrexは、模様を印刷した透明なシート(オーバーレイ)を画面に装着して色や背景などを表示させていた。

このマシンに採用された『6809』(1979年)は、究極の8bit CPUなどと呼ばれており、『6800』を改良し、高速動作を可能にしたもの。インデックスレジスタやユーザースタックポインタが追加されているほか、さまざまなアドレッシングモードが使えるように強化されている。

ゲームマシンや初期のパソコンに採用された『6502』は、モトローラの6800を設計したChuck Peddle(チャック・ペドル)がスピンアウトしてMOS Technologyを設立して作ったプロセッサーで、シンプルで安価なわりに、高い性能を持っていた。6809は、この6502に対するモトローラの回答ともいうべき製品だが、アドレッシングモードを増やしたり、インデックスポインタを2つにするなどかなり6502のアーキテクチャに影響を受けているともいえる。

|

|---|

| GCE『Vectrex』 |

★Atari『Atari 7800 Prosystem』―1984年

『Atari 7800』は、Atari 5200の後継機であり、Atari 2600(VCS)に新しいグラフィックチップ(MARIA。GCC1702B)を搭載していた。2600用のソフトウェアとMARIAを使う7600用の2種のソフトウェアを実行できた。CPUは、カスタム版の6502(SALLY)である。

MARIAは、Atari 800などで使われていたANTICの後継コプロセッサーである。320×200ドットで最大256色表示が可能だった。また、2600との互換性のためにTIAも搭載していた。

|

|---|

| 『Atari 7800』 |

■ホームコンピューター編

家庭用のコンピューターといったときに誰もが思い浮かべるのがゲームである。登場したときからパソコンとゲームは深い関係にあったのである。というのも、パソコンもゲームコンソールも同じマイクロプロセッサーを使う製品であり、コンピューターの特殊な形がゲームコンソールだったからだ。1984年のゲーム市場崩壊には、パソコンが大きな役割を果たした。ゲームコンソールの代用として注目されたわけである。

PC/AT互換機が広く普及するまで、家庭用のコンピューターは、ゲーム機を兼ねるようなものがほとんどであった。

★Apple『Apple II』―1977年

1977年には、『Apple II』(アップルコンピュータ)、『TRS-80』(タンディ)、『PET 2001』(コモドール)の3大パソコンが登場する。キーボードとディスプレー回路を内蔵しBASICが起動するこれらの機種は、現在のパソコンの基本的なスタイルとなっており、組み立てる必要なしに、誰でもパソコンが使えるようになった。

これらの機種は、まだ高価だったが、以後、多数のメーカーがパソコンに参入することで価格が下がっていき、最後には200ドル台(当時の為替レートで4~5万円前後)の機種が登場することで、家庭用ゲーム機とあまり変わらない価格レンジに入っていった。

というのも、たとえば、ColecoVisionなどはCPUにZ80を使い、内部的にはパソコンとあまり違わない構成であり、価格的にもそれほど違いがなかったのである。ゲーム機が普及することで、各種のデバイスの値段が下がり、パソコンを低価格で作ることが可能になったのである。

Apple IIは、CPUに6502を使い、拡張スロットを持っていた。この拡張スロットがあったために、さまざまな周辺装置が接続可能で、Z80を載せたCP/Mカードやディスクドライブといった周辺機器が多数登場した。

|

|---|

| 写真は後継の『Apple IIe』 |

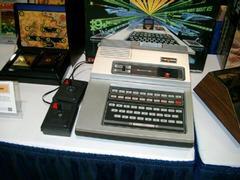

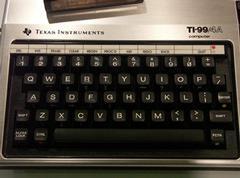

★TI『TI-99/4A』―1979年

米Texas Instruments(テキサス・インスツルメンツ)社の『TI-99/4A』は、同社の16bit CPUである『TMS9900』を採用したパソコン。TMS9900は、かつて同社が発売していたTI990シリーズミニコンピューターのプロセッサを1チップ化したもの。このマシンに使われたディスプレー用デバイスが、TMS9918で、のちにMSXなど多くの家庭用低価格マシンに使われることになる。しかし、もともとは、TMS9900シリーズ用の周辺デバイスだった。

サウンドチップは、TMS9910(Compley Sound Generator)で同時3音の発生が可能。

TI-99/4Aは、カートリッジスロットを持ち、これを使ってソフトウェアを供給することができた。また、側面にある拡張コネクタを使ってスピーチシンセサイザユニットを接続することができた。これは、有名な『Speak&Spell』と同じく、TIが開発したスピーチシンセサイザーチップを使っていた。

価格は、13インチのカラーディスプレーとセットで1150ドル(約26万円)。

|

| |

|---|---|---|

| 本体左上に乗っているのがプログラムを収録したROMカートリッジ“Solid State Software(ソリッド・ステート・ソフトウェア)”。上面右のスロットに手前からスライドさせるように装着する。右側に接続されている小さい直方体はスピーチシンセサイザーユニット | TI-99/4では消しゴムタイプだったキーボードはタイプライター風の立派なものになっている | |

| 『TI-99/4A』 | ||

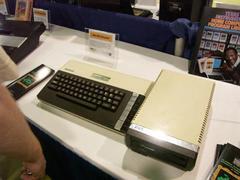

★Atari『Atari 800』―1979年

Atariは、新しいビデオゲーム機用のチップセットを開発していたが、CEOになったRay Kassar(レイ・カサール)は、これを使って“Home Computer”を作ることを決定、これによって作られたのが『Atari 800/400』である。CPUは『6502B』。8KBのRAMを搭載していた。6つの拡張スロットを持ち、うち4つは、システムROMやRAMを装備するメモリー用スロットで、そのほかに2つのアプリケーションソフト用スロットがあった。

この2つのアプリケーションスロットは、ゲームソフトなどを供給するためのもの。左右にあるので“Left、Rightスロット”と呼ばれた。コンピューターとして使う場合のRAMなどは、カートリッジになっており、簡単に装着が行なえた。また、この部分にBASICインタープリターを内蔵したROMカートリッジが装着されていた。

周辺デバイスは、コプロセッサーと呼ばれ、画像表示用の『ANTIC』、『CTIA/GTIA』、および音声関連の『POKEY』などがある。これは本来、ゲーム機用に作られたデバイスで、ビデオ表示ではスプライトやその衝突検出機能などが含まれている。コプロセッサーと呼ばれるのは、これらが、メモリー中に置かれたデータをDMAで読み出しそれに従って動作するからである。

初期のAtari 800には、CTIA(Colleen Television Interface Adapter。ColleenはAtari800のコードネーム)が搭載され、最大320×192ドット最大128色の表示が可能であり、のちにGTIA(General Television Interface Adapter)に置き換えられ256色の表示が可能になった。

なお、このAtari 800の設計者であるJay Miner(ジェイ・マイナー)は、のちに米Commodore社から発売された『Amiga』を設計することになる。

|

| |

|---|---|---|

| 本体上面が2段階に開くようになっており、手前にROMカートリッジ(Left、Right)、奥にRAMカートリッジを装着できる。ジョイスティックポートは4ポートある | Atati 400はシートタイプだが、Atari 800はタイプライター風のキーボードを採用 | |

| Atari 800 | ||

★Commodore『Commodore 64』――1982年

『VIC-20』(1980年)から続くCommodoreのHome Computerシリーズの最大のヒットがこの『Commodore 64』(C64)である。CPUには、6510(基本アーキテクチャーは6502と同じ。クロック1.023 MHz)である。このチップは、6502に6bitの入出力ポートを組み込んだもので、Comodore 64では、ROMバンクの切替などに利用していた。この機能があるために、Commodere 64は、その名前のとおり64KBのRAMを実装することができた。

ビデオプロセッサーは、VIC-20から使われてきた『VIC(Video Interface Chip)』の改良版である『VIC-II』(6566/6567)、サウンドチップには、『SID(Sound Interface Device)』(6581)が使われていた。

|

| |

|---|---|---|

| Commodore 64。電源はACアダプターを利用する。64KBのメモリーを搭載しており、日本語版も10万円を切る価格で発売された | CPUを搭載したシリアル接続の5.25インチフロッピードライブ『Commodore 1541』 | |

| Commodore 64 | ||

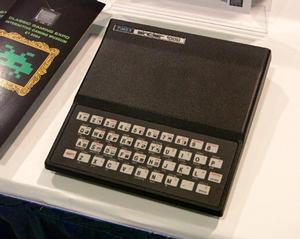

★Timex『Timex Sinclair 1000』―1982年

『TIMEX Sinclair 1000』は、イギリスの『Sinclair ZX-81』を米国の時計メーカーTimex(タイメックス)社がOEMして米国で発売した機種。Z80とマイクロソフト製でないBASICを搭載している。CPUにZ80A(3.25MHz)、2KBのRAMを搭載している。価格は99ドル。始めて100ドルを切ったパソコンである。

ZX-80の前身となったイギリスの『Sinclar ZX-80』は、最初に200ドルを切った低価格パソコンだった。この機種は、ディスプレーコントローラーを持たず、CPUが割り込みを使って、ビデオ信号を作っていた。このため、クロックの割に速度が遅かった。ZX-81は、同じ構成ながら、カスタムチップを使い、デバイスを4つにまで減らし低価格化を実現した。

この当時、パソコンのライバルは、実は、ゲームコンソールだった。すでにハードウェアは同程度になっていたし、BASICによるゲームの供給が行なわれ始め、カートリッジを買わずに済む“ゲーム機”として認知されつつあったのである。この中でTimex/Sinclairは、その低価格化の先頭を行くマシンだった。

|

|---|

| Timex Sinclair 1000 |

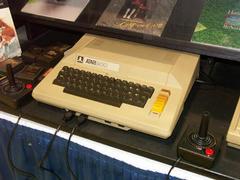

★Atari『Atari 800XL』―1983年

Atari 800の低価格版。基本的な構成は一緒だが、RAMは64KBで、CPUにはAtari独自の拡張を行なった6502C(SALLY)が使われている。これは、ビデオコプロセッサーANTICがDMAを行なうときに、CPUを停止し、バスをフローティング状態にするための信号ピンが追加されたもの。Atari 800では、DMAのために外部回路を必要としたが、6502Cでは、それが不要になった。このCPUは、以後のXL番号の付くパソコンやゲームコンソールで広く利用された。

|

| |

|---|---|---|

| Atari 800XL(左)と5.25インチフロッピードライブ『Atari 1050』(右) | 本体上面のキーボードの奥にあるのは、Atari 800互換のROMカートリッジスロット | |

| Atari 800XL | ||

米Atari社の歴史

Atari社

1972年 Atari Inc.がNoran Bushnellにより設立

1976年 Noran Bushnellは、Atari Inc.をWarnerへ売却

1984年 AtariのHome DivisionがJack Tramiel(Commodoreの創設者)へ売却され、Atari Corp.となる。Atari Inc.はその後Atari Games社へ

1993年 Atari Gamesは、Time-Warner Interactiveへ社名変更

1996年 Time-Warner Interactiveは、WMSへ売却される。Atari Corp.はJTS Corporationと合併

1998年 Hasbro社がAtari Corp.の名前と権利を買収。Hasbro Interactiveとしてビジネスを始める

2000年 Infogames EntertainmentはHasbro Interactiveを買収

2003年 Infogamesは、社名をAtariに変更