似ているようで違いも大きい日本語入力操作

現在MacやWindowsでは、当たり前のようにキーボードからの日本語の入力や表示が可能だ。しかし、最初からそうだったわけではない。

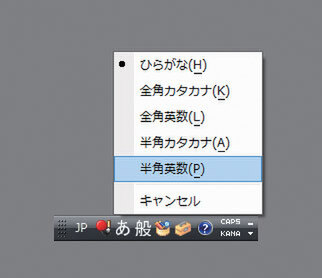

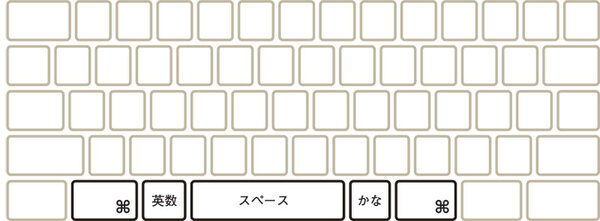

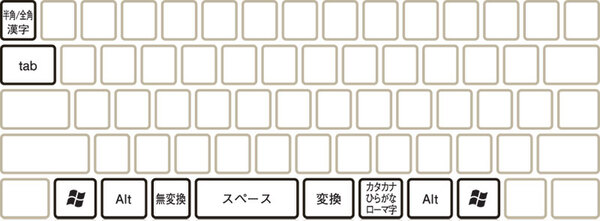

新しいOSは、とりあえず英語だけを使えるものとして設計・開発されることが多く、MacやWindowsもその例外ではなかった。そのため、日本語処理に関する機能はあとから付け加えられることになり、英語の扱いとはどうしても異なるものにならざるを得ない。現在のOSは、極力「モード」というものを避けるように設計されているが、複数の異なる言語を破綻なく扱うためには、やはりモードに頼らざるを得ない。そのためMacでもWindowsでも、言語の入力モードを切り替えるためのインターフェースは重要で、メニューやキー操作の組み合わせ、さらに専用のキーを用意することで丁重に対応している。

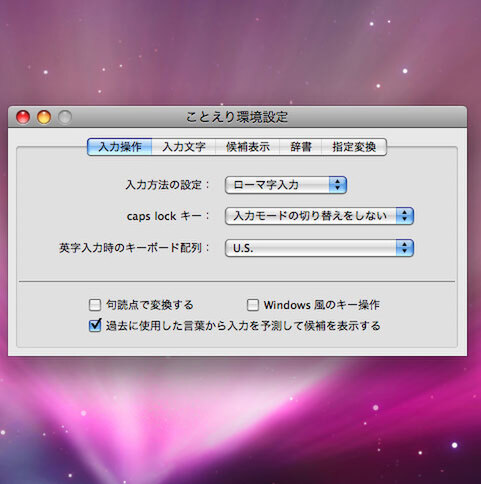

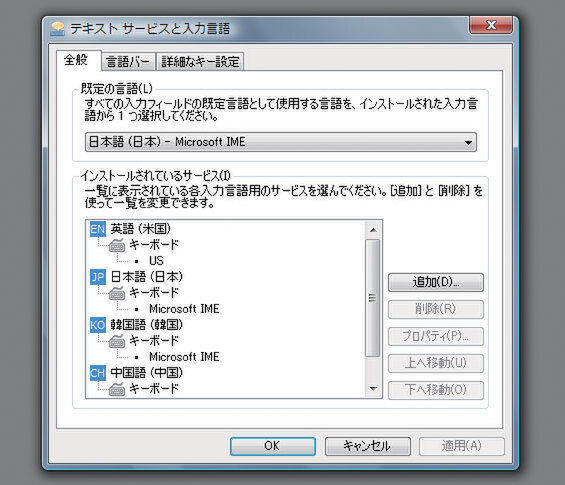

とはいえ、キー操作の方法はOS間どころか、日本語入力プログラムの間でも統一されていない。そのため、さまざまなシステムを使い分けるのは骨が折れる。キー操作の方法をカスタマイズする方法が用意されているのがせめてもの救いだ。

今ではMacでもWindowsでも日本語に限らず、世界各国の言語を利用できるようになっており、Leopardではことえりを含む6種類の入力プログラムが付属する。また言語の切り替えはもっと上位のモードということになる。言語というものが存在する限り、モードから完全に抜け出すことはできそうもない。

入力モード切り替え

変換操作

カスタマイズ

日本語以外の言語

(次ページに続く)

この連載の記事

-

最終回

iPhone/Mac

ユーザーの優柔不断につきあう「ゴミ箱」 -

第13回

iPhone/Mac

右クリックメニュー、その歴史と効果 -

第13回

iPhone/Mac

MacとWindows、「検索」の進化を振り返る -

第12回

iPhone/Mac

Mac・Winで比べる、ソフトの切り替え方法 -

第11回

iPhone/Mac

「ヘルプ」機能から見る、Mac OSの今と過去 -

第10回

iPhone/Mac

発展し続ける「ウィジェット」 -

第9回

iPhone/Mac

スクリーンセーバーの存在意義 -

第8回

iPhone/Mac

「マルチユーザー」サポート -

第6回

iPhone/Mac

クリップボードという大発明 -

第5回

iPhone/Mac

ファイル表示のあれこれ - この連載の一覧へ