2007年1月に開催された米国の家電総合展示会「International CES 2007」の基調講演(関連記事)で、米マイクロソフト社のビル・ゲイツ(Bill Gates)会長が発表した“家庭向けのサーバーOS”「Windows Home Server」(以下WHS)が29日に日本でも発売される。ここではWHSの主な機能と特徴について解説したい。

なお、今回の記事はWHSのRC版(リリース候補版)を使用して作成している。そのため製品版とは異なる点がある可能性がある。

Windows Home Server日本語版関連の記事から

Windows Homer Server日本語版はこうなった!

マイクロソフト初の家庭向けサーバーOS「Windows Home Server」日本語版が、英語版から1年遅れで登場した。英語版と何が変わったのか。主な機能やインストール時の注意点などについて解説したい。

Atomで検証! 小型PCの実用性 インテルが開発した超小型端末/低価格PC向けCPU「ATOM」。今さら聞けないAtomの基本をおさらいしつつ、Windows Home Serverなどと組み合わせた活用提案を行なうのがこの企画。

ママでも使える家庭向けサーバーOS!?

WHSは「Windows Server 2003」(2003 R2 Service Pack 2)をベースに、家庭での使用を前提にサーバーに付きまとう複雑な設定を一切省いたものとなっている。WHSの大きな目標は、「パソコン音痴のママにだって使える家庭用のサーバー」だと、マイクロソフトは述べている。

ちなみに、WHSの開発コードは「Q」という名前がつけられていた(それ以前はQuattroというコード名だった)。

現時点でWHSは、英語版とスペイン語版、フランス語版、ドイツ語版しかリリースされていない。このため、日本で発売されるバージョンは英語版となる。メニューやダイアログ画面、ヘルプなどは英語のままだが、日本語のファイルやフォルダは扱える。また日本語のアプリケーションも、自己責任になるが動作するものが多い。

秋葉原のパーツショップなどでは、Windows VistaやXPと同じように、FDDやHDDなどとのセットでWHSのパッケージ(DSP版)を販売する予定だ。価格は2万円前後といわれている。このDSP版を買ってきて、自宅に余っているマザーボードなどと組み合わせれば、自作のWHS搭載サーバーを構築できる。また、ショップブランドでWHSをプリインストールしたホームサーバーが10万円前後で発売される。

9月25日に「Windows Home Server September Update」がリリースされた。このリリースでは、一部のユーザーのクライアントPCで、「Connect Softwareの再インストールをしなければならない」というトラブルが起こっている。WHSの開発者ブログ(http://wegotserved.co.uk/)にて、トラブルの回避方法が紹介されている。該当ユーザーは参照のこと。

メリット1 すべての機能を「WHS管理コンソール」でリモート管理

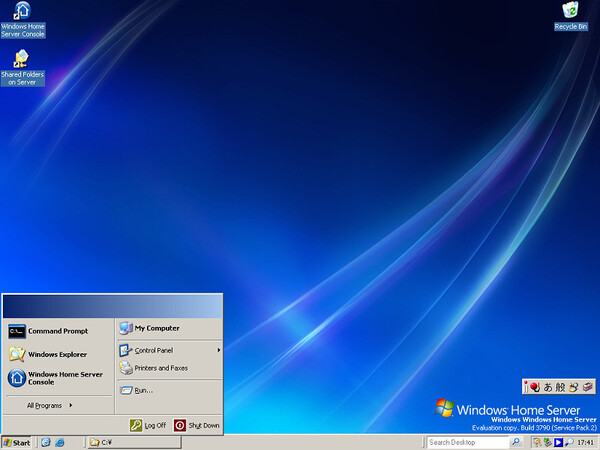

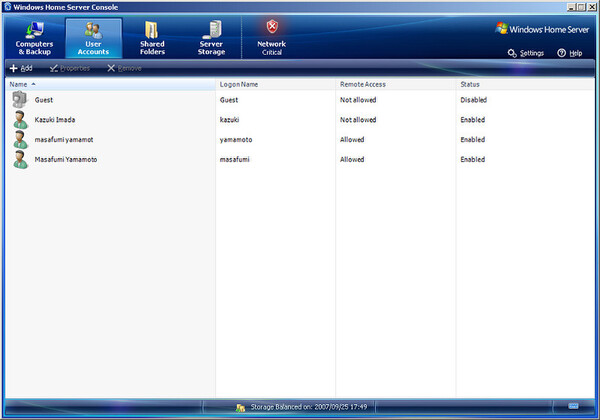

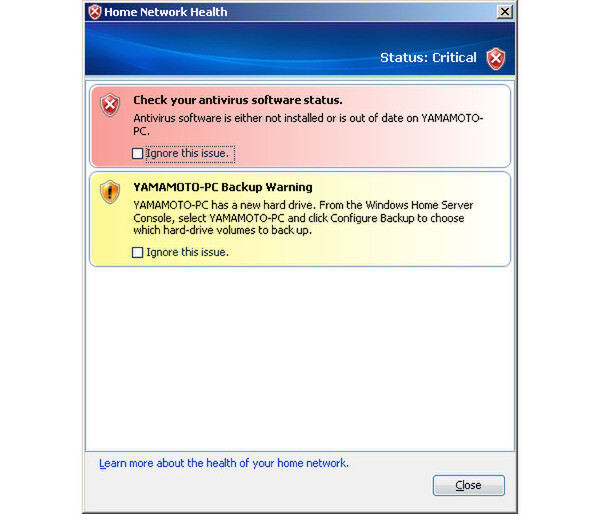

WHSには、クライアントPC側にインストールする「Connector Software」が含まれている。このソフトはWHSに用意されているリモートアクセス機能を利用することで、クライアントPCからWHSの管理ソフト「Windows Home Server Console」(以下WHS管理コンソール)を操作して、WHSの管理を行なうものだ。WHS管理コンソールを使うと、リモートでWHSのほとんどの管理を行なえる。

WHS管理コンソールはWindows Server 2003の管理ソフト「Microsoft Management Console」(MMC)とはまったく異なるユーザーインタフェースを持ち、初心者でも使いやすいようにビジュアル化されている。WHS自体はディスプレー、あるいはキーボードやマウスなどの入力装置がなくても、この管理コンソールを使ってリモート管理できる。つまり、WHSをNAS(Network Attached Storage)のようなアプライアンスとして利用できるわけで、ディスプレーを置けないような狭い場所にもサーバーを置ける。

さらにConnector Softwareでは、WHSにアクセスするためのクライアント設定や、クライアントPCをWHSのHDDにバックアップするための設定などが簡単に行なえる(詳細は後述)。そのため、WHSを使用するクライアントPCにはすべて、Connector Softwareをインストールしたほうがいい。現在Connector Softwareは、Windows Vista/XP SP2/XP Media Center 2005/XP Media Conter 2004の32bit版が対象OSとなっている。マイクロソフトでは将来的に、64bit版(x64版)WindowsやMac OS版のConnector Softwareの提供も検討している。

メリット2 サーバーでありながら容易な管理が可能

WHSの最大の特徴は「管理の容易さ」にある。WHSにはWindows Serverであれば必須ともいえる、Active Directoryなどのビジネス用途向けサーバーの機能は省かれている。このため、ネットワーク上ではワークグループのメンバーとして動作することになる。

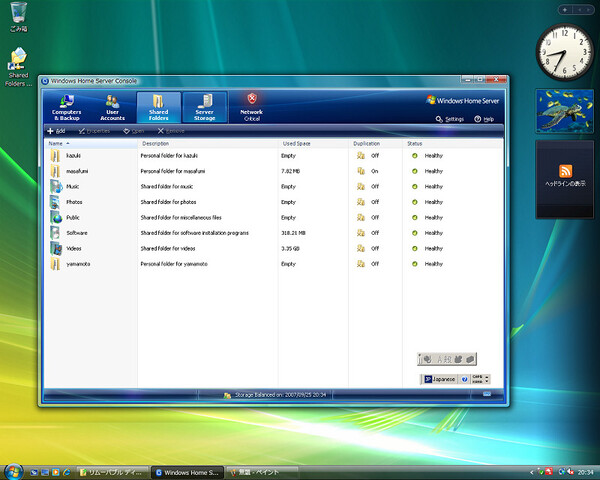

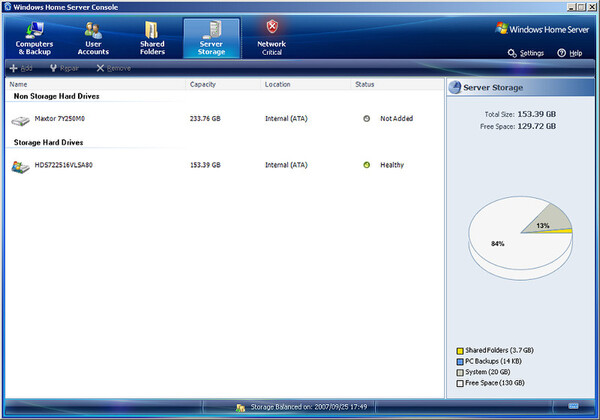

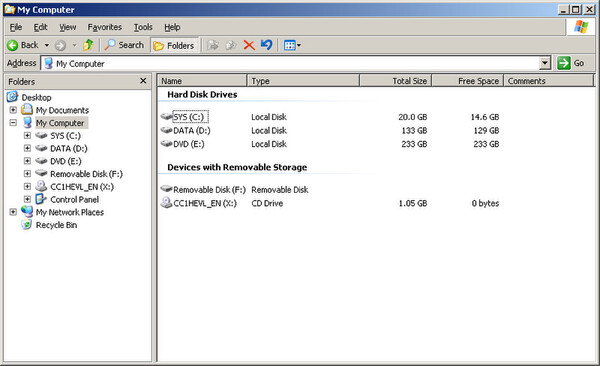

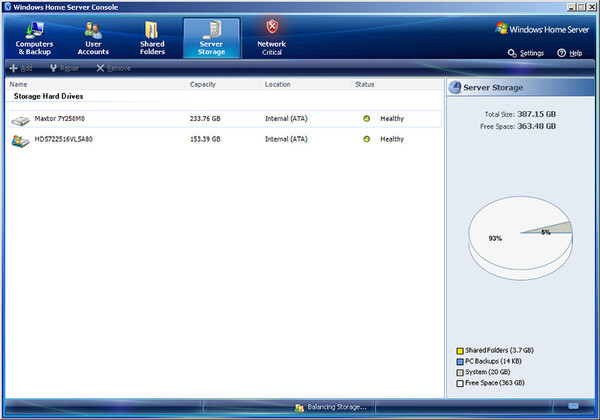

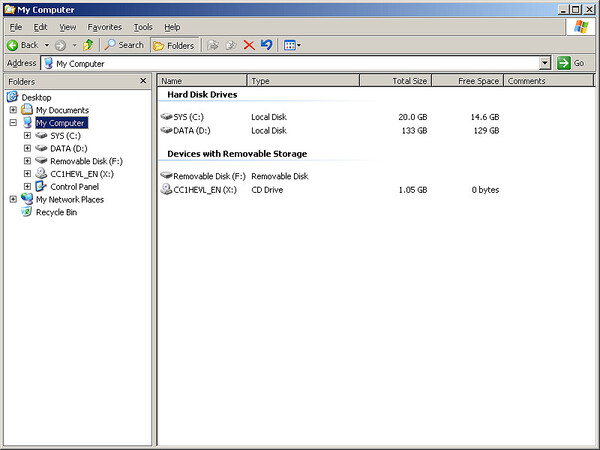

ユーザーにとって便利なのはドライブの管理だろう。通常Windowsでは、ドライブをドライブ名(Cドライブ、Dドライブといった名前)で管理していることが多い。WHSではドライブ名を使ってはいるが、OSなどが入っているシステムドライブ(Cドライブ:20GB)とデータドライブ(Dドライブ)の2つだけに分けられている。つまり複数のドライブがあったとしても、システムドライブ以外のドライブはすべてデータドライブとして単一のドライブ(ボリューム)として扱われる。これにより、WHSのデータ領域が少なくなった場合、HDDを増設すれば簡単にデータ領域を拡張できる。

サーバーマシンというと、データの安全性を高めるためにRAID機能(複数のHDDを多重化して、データのクラッシュを回避する機能)が使われる場合が多い。しかしWHSのデータドライブでは、RAID機能を使用していない。

今年5月に米国で開催された開発者向けイベント「WinHEC 2007」での説明によれば、WHSではRAIDを使用せず、システム自体が共有フォルダレベルで自動的にデータをミラーリング(2重化)しているという。コピーを含めて常に2つのファイルを、2台のHDDそれぞれに保存するように動作する。

もしHDDが1台だけしかない場合は、コピーを作らずにオリジナルだけを保存する。後からHDDを追加した場合、設定を変えてミラーリング機能を有効にできる。ちなみに、このミラーリング技術と複数のHDDを1つのボリュームとして見せるテクノロジーは、マイクロソフトの研究所「Microsoft Research」が開発した新しいテクノロジーだという。