ソニー(株)の新しいモバイルノートパソコン“VAIO type T”は、VAIOブランド10周年を記念した製品として、所有欲をそそる美しいデザインと、モバイルノートに求められる機能・性能の両立を目指したノートパソコンである(関連記事)。ここでは新type Tの試作機を豊富な写真を元に紹介し、デザイン面での魅力を探ってみたい。

初代505~505EXTREME~そして新type Tへ

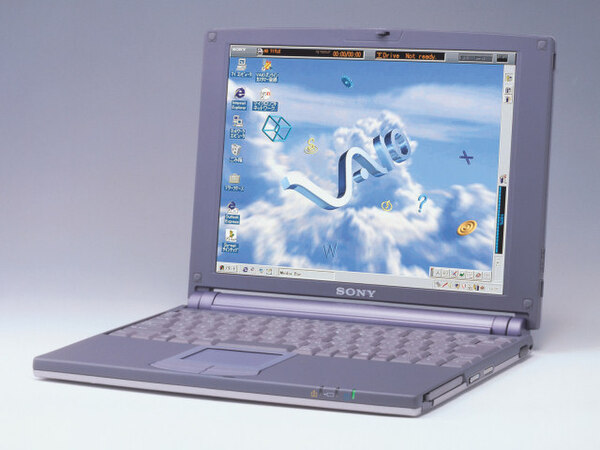

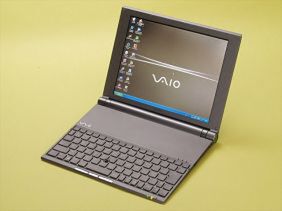

新type Tでまず目を引くのは、その独特のデザインだろう。1997年に登場した初代“バイオノート505”の“バッテリーを装着するヒンジが芯となり、フラットな板が突き出るような形状”を踏襲したデザインは、余分なもの一切を削ぎ落とした硬質な印象を抱かせる。その外観を見て、2002年に登場した“バイオノート505エクストリーム”(関連記事)を思い出す人もいるだろう。505エクストリームは2004年を最後に新製品が途絶えていたが、ある意味ではこの新type Tこそが、505エクストリームの精神を継承する後継者と呼べるかもしれない。

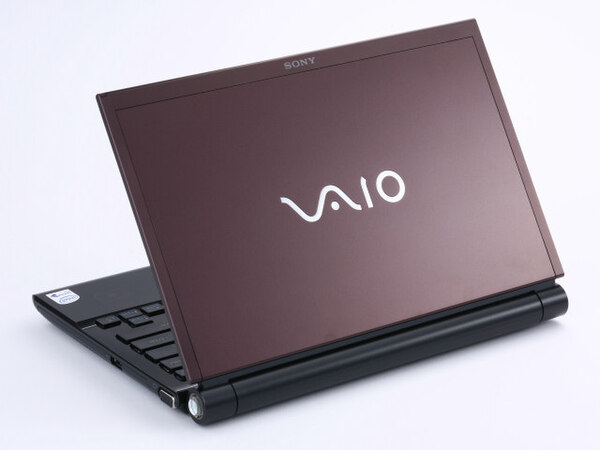

艶やかな天板は、高級感のある落ち着いた塗装で彩られている。写真の試作機の天板は、“VAIO OWNER MADEモデル”(VOMモデル)でのみ選択できる“ボルドー”のカラーリングである。光の加減にもよるが、ワインレッドよりもやや茶に近い色合いとなっている。塗装は専門の技術を持つ職人によるものという。天板とボディー背面は炭素繊維(カーボンファイバー)積層板で、軽さと強度を兼ね備えている。ボディー背面はフラットな部分だけでなく、手前側の斜めの部分にかかる角までがカーボンファイバー積層板の一体成形となっているため、捻り剛性を高めているという。

ちなみに、VOMモデルで選択できるカラーバリエーションには、505エクストリームやVAIO type Sでも採用された“プレミアムカーボン”を選ぶこともできる。カーボンファイバーの繊維が作るヘアライン風の模様が美しく、新type Tの高級感あるデザインにマッチしていると思う。

数字以上に薄く見えるボディー

写真でもそう見えるし、手に持っても「薄い!」と感じる新type Tだが、実のところ本体の厚さ(約22.5~29.8mm)は、2007年春モデルまでのtype T(約21~28.5mm)より若干厚みを増しているくらいだ。それにも関わらず薄く感じられるのは、LEDバックライト採用の薄型液晶ディスプレーと、斜めに削ぎ落としたような本体側面の形状によるものだろう。光学ドライブのベゼルやExpressCardスロット、コネクタカバーや無線LANスイッチも、この斜めの形状に合わせてデザインされているので、デザイン上の統一感を損なわない(ヘッドホン出力とマイク入力がはみ出しているのは残念だが)。

液晶ディスプレーのヒンジ部には、円筒形のバッテリーが装着されている。写真のそれは“軽量バッテリー”と呼ばれるもので、店頭モデルではこれより大きな“標準バッテリー”が添付される。標準バッテリーは軽量バッテリーの2倍の単電池(6セル)を内蔵しているのだが、増えたセルを底面側に、半球状に出っ張る形で搭載しているので、フットプリントを増やさずデザインも損ねずに、バッテリーの大型化を実現している。本体を手に持つ際にも、ちょうどよい手がかりにもなる。

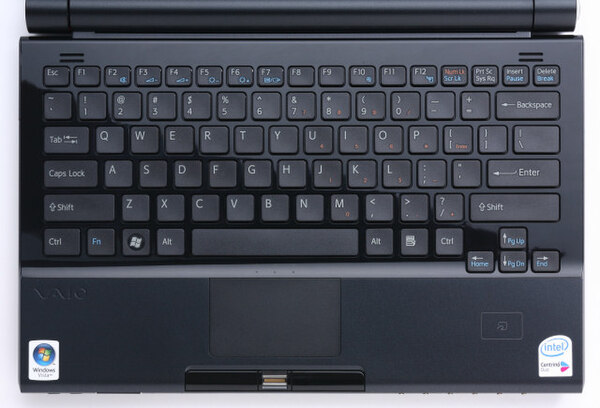

キーボードの周囲のパネルは、パームレスト部よりやや低くなっており、その表面はピアノ調の艶やかな黒となっている。艶のあるパネル上に浮いてるようなキートップは、一見するとタッチが軽すぎてぐらつきそうにも見えるが、実際にはキーボード、パネル、パームレスト部を一体化することで、強度を高めてぐらつきも抑えているという。

厚さ約4.7mmの液晶ディスプレー部には、ディスプレーとLEDバックライトに加えて、IEEE 802.11a/b/g用のアンテナと、IEEE 802.11n(ドラフト)用のMIMOアンテナ、さらに約30万画素のウェブチャット用CCDカメラと、ワンセグチューナー用アンテナまで内蔵している。よくもこの厚さと面積に、それだけの機能を詰め込めたものだ。ただしBluetooth 2.0用アンテナは入れる余裕がないため、本体左側面の排気口の上に装備されているという。

ワンセグ用のアンテナが、これまた凝ったデザインとなっている。液晶ディスプレーの右端に収納されているのだが、アンテナのヘッド部分を天面パネルの色や形状と揃えているので、収納状態ではそこにアンテナがあるという印象を受けない。ワンセグ放送視聴時には、アンテナを伸ばして受信するのだが、伸ばしたアンテナの先端部にまで、小さくVAIOのロゴが刻まれている。そこにロゴがあることに実用的な意味はないだろうが、こんなところにまでこだわるというのも、ある意味“粋”と言えるかもしれない。

薄いボディーとはいえ、拡張端子類は充実している。USB 2.0×2やi.LINKはもはや当然だが、LAN端子は1000BASE-T対応であるし、左側面にはExpressCard/34スロットも備える。前面にはメモリースティックスロットとSDメモリーカードスロットが上下に並んで配置されているといった具合だ。

写真の試作機は光学ドライブを搭載しておらず、その部分には容量160GBの2.5インチHDDが内蔵されている(加えてUSB 2.0ポートも追加されている)。外からは見えないが、OSがインストールされる内蔵の主HDDの代わりに、32GBのフラッシュメモリードライブを搭載することも可能だ。Windows Vistaを使うにはさすがに32GBでは不足気味だが、さらなる軽さとバッテリー駆動時間を求めるなら、選択の価値はあるだろう。