最新のアプリやサービスのニュースを書くのが仕事の筆者にとって情報の整理は永遠の課題だ。

もちろん書くことを仕事にしている人に限らず、氾濫する大量の情報を必要な時に取り出して利用したいという欲求は多くの人が持っているはずだ。

以前は手書きノートやファイルのような紙媒体に保存していた情報も、時代とともに完全にデジタルに移行し、Evernote、Microsoft OneNote、Notionといったメモを作成することに特化したクラウドアプリを利用している人も多いだろう。

筆者はおそらく普通の人よりは多くのサービスに触れているはずだが、どれも帯に短したすきに長しに感じてしまい、複数のメモアプリに情報が散乱してしまっているのが実情だ。

そこで6月6日に日本でも提供が開始されたグーグルの「NotebookLM」だ。

「AI駆動型のリサーチ、執筆アシスタント」と説明されているように、参照文献(ソース)として、PDF、テキストファイル、ウェブページのURLなどをアップロードすると、グーグルの最新の大規模言語モデル「Gemini 1.5 Pro」がそれらの資料を読み込み、深く理解し、必要なサポートを提供するという触れ込みだ。

現在はまだ「Google Labs」からの提供ということで、正式なサービスではなく実験段階ではあるが、筆者はすでに本格活用を決意している。

「知らないことを知らないと言ってくれる」すばらしさ

それでは簡単に使い方を説明しよう。NotebookLMを利用するには「ノートブック」を作成する必要がある。サービス名もノートブックなので混乱するが、すべての情報源を一箇所に入れるのではなく、「◯◯用ノートブック」「△△用ノートブック」といった複数のノートブックを作成し、それぞれに必要な情報を格納していくというスタイルだ。

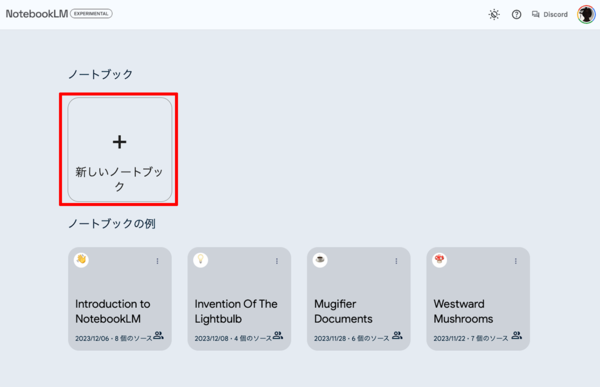

それでは実際に触ってみよう。下に表示されているのがグーグルアカウントでNotebookLMにログインした初期画面だ。まずはノートブックを作成するために「新しいノートブック」をクリックしよう。

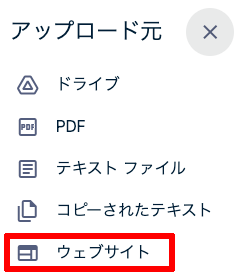

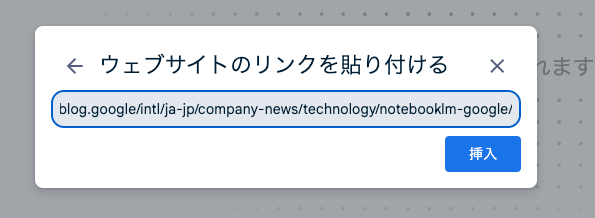

情報源をアップロードする方法を「Google Drive」「PDF」「テキストファイル」「コピーされたテキスト」「ウェブサイト」の中から選択。今回はウェブサイトを読み込んでもらいたいので「ウェブサイト」を選ぶ。

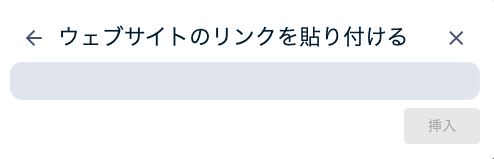

「ウェブサイトのリンクを貼り付ける」と書かれたウィンドウが表示された。

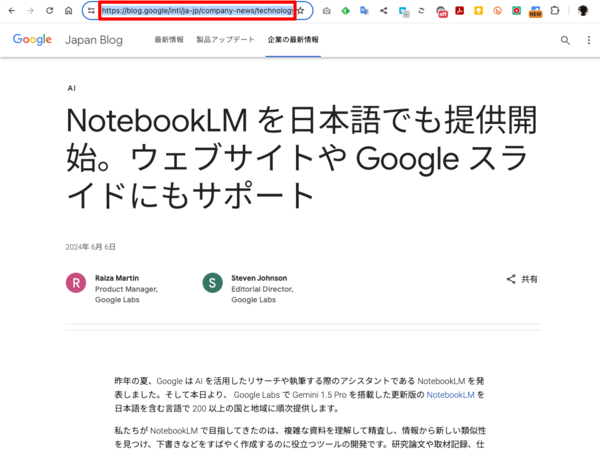

今回は「NotebookLM」を紹介するグーグルのブログを情報源として読み込みたいので、該当ページのURL(https://blog.google/intl/ja-jp/company-news/technology/notebooklm-google/)をコピー。

NotebookLMのウィンドウにURLを貼り付けたら「挿入」をクリック。

情報源を読み込ませてしばらく待つと、自動的にソースを分析して「ノートブックガイド」と呼ばれるコンテンツが表示される。

ノートブックガイドには、情報源を元にテンプレート作業を実行できる5つの「生成ボタン」、情報源を要約した「概要」、情報源を元に生成された「想定質問(Suggested Questions)」という3つのコンテンツが表示されている。この3つだけでも十分役に立つレベルだ。

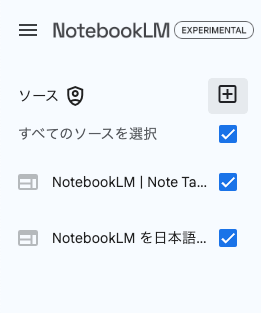

情報源となるファイルやURLは、画面左側のサイドバーにある「+」をクリックすることで追加できる。チェックボックスを利用することで特定の情報源だけを元に回答を生成することも可能だ。

それではチャットウィンドウから情報源に関する質問をしてみよう。

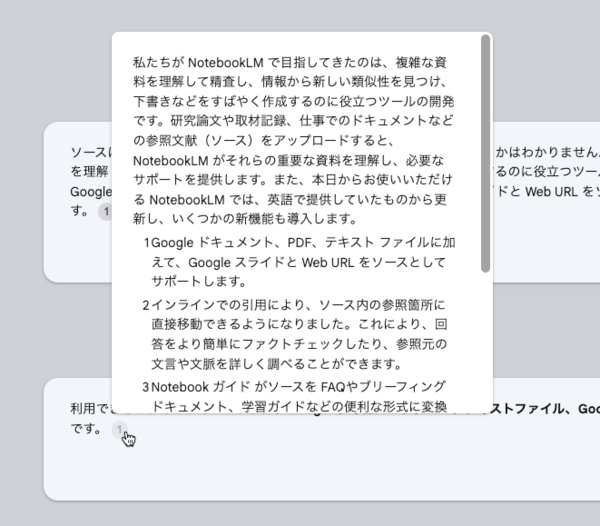

回答欄に表示される小さな数字にカーソルを持っていくと、その部分のエビデンスとなる情報源の該当箇所が表示される。原典をしっかり確認することで、もうLLMのハルシネーションを疑う必要はなくなるのだ。

続いて「NotebookLMは完全に無料?」という質問をしてみると、「ソースに記載されている情報だけでは、NotebookLM が完全に無料かどうかはわかりません」と回答された。

このようにNotebookLMは、情報源に書かれていないことを質問しても無理やり回答を捏造するようなことはせず、わからないことはわからないと正直に答えてくれる。そう、これがほしかったんだよ!これが!!!

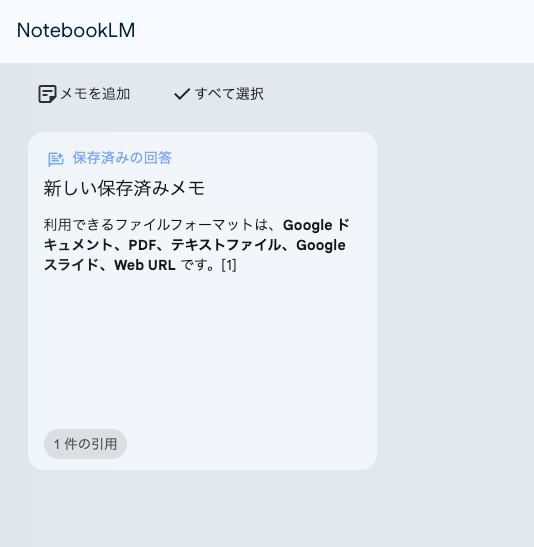

役に立つ回答が生成されたら「ピン」アイコンをクリックしておこう。

「メモ」として保存されるので、もう一度質問しなくてもいつでも参照することができる。

重要なのは「生成された回答の出典を参照できる」ことと「わからないことはわからないと正直に言ってくれる」ことの2点に尽きる。これだけでも利用する価値は十分にある。逆に言えば、これができないAI関連製品がいかに多いことか……。

さて、ここからはNotebookLMにいろいろな資料をアップロードして(食わせて)、想定される使い方を考えてみることにする。