安定した転送速度を確保できるI/Fとして重宝される

このように、1990年代にパラレルSCSIは外部周辺機器や内蔵HDDの接続用I/Fとして大変にポピュラーであった。家庭用だけでなく、例えば計測装置からのデータ収集などの用途にも、SCSIは安定して「それなりの」転送速度を確保できるので重宝された。特にこれが顕著だったのは企業向けで、より広帯域かつ同時接続台数を増やした規格が後追いで追加されることになる。

下表がパラレルSCSIの簡単な概略である。まず、1986年に標準化されたのが初代SCSI、SCSI-1と呼ばれることもあるが、単にSCSIと表記される場合は大体このSCSI-1を指す。

| パラレルSCSIの概略 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 標準規格 | 仕様群名 | 仕様名 | 信号速度 | 転送バス幅 | 転送帯域 | 伝送方式 | LUN数 | コネクター |

| ANSI X3.131-1986 | SCSI-1 | SCSI | 5MHz | 8bit | 5MB/sec | SE/HVDiff | 8 | 50pin |

| ANSI X3.131-1994 | SCSI-2 | Fast SCSI | 10MHz | 8bit | 10MB/sec | SE/HVDiff | 8 | 50pin |

| Fast Wide SCSI | 10MHz | 16bit | 20MB/sec | SE/HVDiff | 16 | 68pin | ||

| INCITS T10 | SCSI-3 | Ultra SCSI | 20MHz | 8bit | 20MB/sec | SE/HVDiff | 8 | 50pin |

| Ultra Wide SCSI | 20MHz | 16bit | 40MB/sec | SE/HVDiff | 16 | 68pin | ||

| Ultra2 SCSI | 40MHz | 8bit | 40MB/sec | LVDiff | 8 | 50pin | ||

| Ultra2 Wide SCSI | 40MHz | 16bit | 80MB/sec | LVDiff | 16 | 68pin | ||

| Ultra160 | 40MHz DDR | 16bit | 160MB/sec | LVDiff | 16 | 68pin | ||

| Ultra320 | 80MHz DDR | 16bit | 320MB/sec | LVDiff | 16 | 68pin | ||

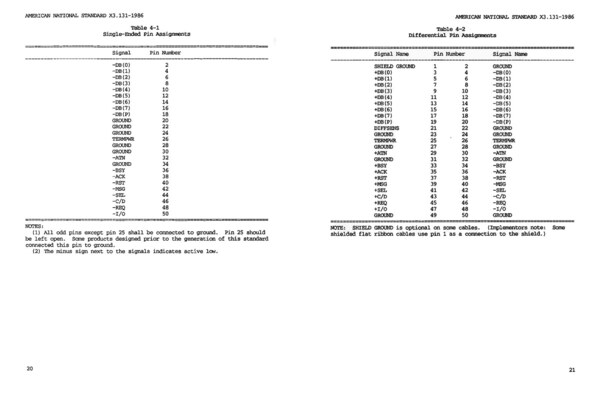

構造は8bitのパラレルバスで、実は伝送方式はSingle EndedとDifferentialの両方がサポートされている。

信号電圧そのものは5Vであり、Differentialの場合は電位差が最低1Vとなっている。おもしろいのはSingle EndedとDifferentialでピンの物理形状はまったく同じであり、信号の割り当て方のみが異なる格好だ。

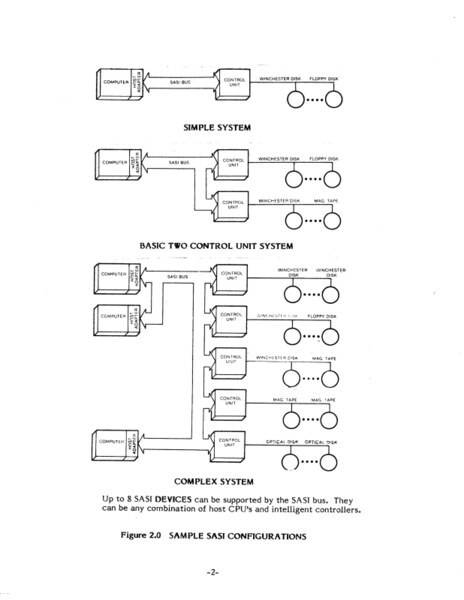

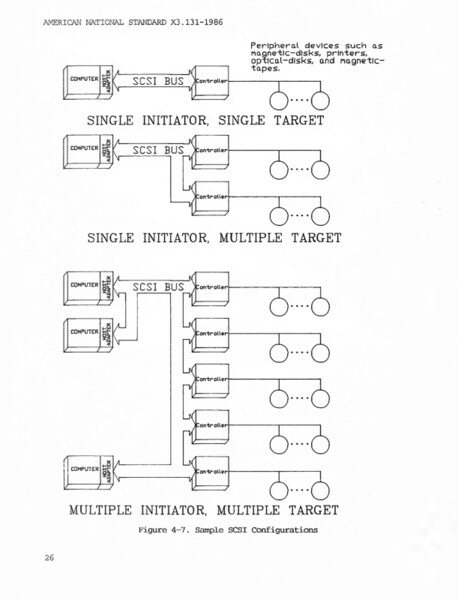

なにしろ1980年代の規格なので、クロック信号に同期するわけではなく、基本はREQ(Request)/ACK(Acknowledge)の信号を利用してのハンドシェイクに同期する形でDB0~DB7までの信号(+パリティのDBP)を送受信する格好である。SCSIもSASIを元にしただけのことはあり、1本のSCSI BUSに複数デバイスが接続できるあたりはSASIにそっくりである。

ただSASIは「規格上」8台まで接続可能だったが、SCSIは本当に8台の接続が可能である。この際にそれぞれのデバイスの区分けをするのがLUN(Logical Unit Number)で、通常SCSIコントローラーが0、ドライブ類が1~7を使う格好になる。この設定のためにDIPスイッチやロータリースイッチがSCSIコネクターのそばに用意されるのが通例だった。

筆者宅に転がっていたSCSIのドライブケース。"4"となってる部分がロータリースイッチで、ここから3本のジャンパー線が伸びてSCSI機器に接続する格好になっていた。ちなみにHDDやMOドライブなどはコネクターのそばにスペースが足りないので、別の場所にジャンパーピンなどが設けられた

なおSCSIの仕様(2つ上の画像)では見事に省略されているが、SCSIバスのケーブルは通常ディジーチェーン式に伸ばすことが可能であり、一番最後にターミネーターを接続する必要がある。これは別にデバイスではないので、LUNは振られない。あくまでも電気的な問題で、信号が終端で反射して戻らないように減衰させるためのものである。

コネクターはSCSI-1の場合、Non-Shield SCSI Device Connectorとして50ピンのフラットタイプが定義されたが、外部接続用のコネクター類は実は未定義のままである。記事冒頭の画像に示す左側はHigh-density SCSI Connector、右はLow-density SCSI Connectorであるが、これが定義されたのは次のSCSI-2からである。だからこそ、連載771回の冒頭で触れたがMacintosh PlusではSingle Endedに絞った形で25ピンのD-Subで外部SCSI用コネクターを出すなんていうことが可能だったとも言える。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ