SCSI(スカジー)は「まだ使っている」ユーザーがいるだろう。筆者の手元にも若干機材が残っているが、市場としてはほぼ壊滅している感が強い。もっと厳密に言えば、当初のSCSIはパラレルバスだったが、途中からシリアルに替わった。

SSA(Serial Storage Architecture)やFibre Channel、SAS(Serial Sttached SCSI)などはいずれもプロトコルはSCSIを継承しつつ物理層はまったく異なるものになっているし、iSCSI(Internet Small Computer Systems Interface)に至ってはSCSIプロトコルのみが継承され、物理層はネットワーク(名前の通りインターネット)依存になっている。

こうしたものまで全部含めればまだSCSIは生き残っているとしても差し支えないのだろうが、パラレルバスを使った初期のSCSIは、もうそれを利用する周辺機器の新製品が途絶えて久しい。

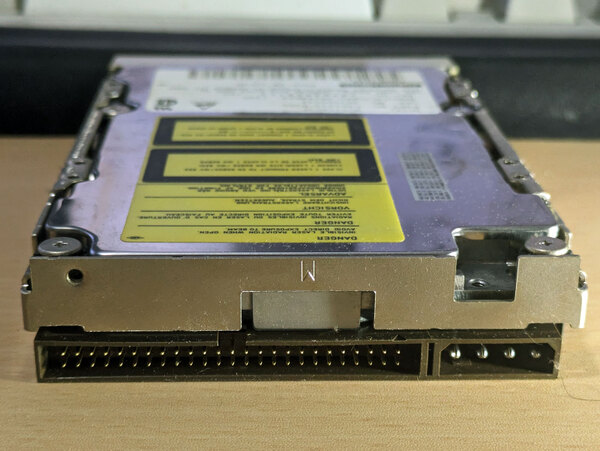

各種ドライブの接続に利用されたSCSI

Adaptecが普及に貢献し、Macでも採用される

SCSIの成立の経緯は連載369回の最後と連載379回で触れたが、簡単におさらいすれば、もともとはShugart Associatesが開発したSASI(Shugart Associates System Interface)に対し、1981年にNCR Corporationが興味を持つ。

NCRは当時BYSEという独自のI/Fを開発していたものの、この開発がうまくいかなかったようで途中で開発を中断。SASIをベースとした改良案をNCRがShugart Associatesに提案。これをShugart Associatesの子会社であるOptimem社が興味を持ち、Shugart AssociatesとNCRに共同で標準規格を策定することを提案する。

これを受けて両社は1981年10月に共同規格の開発に関して合意。当初はSASIのまま開発が進んでいたが、規格の標準化を行なうANSIとしては、規格名に企業の名前が入ることは許容できなかったそうで、最終的にSCSI(Small Computer System Interface)として合意されるに至る。

最初の標準化がなされたのは1986年で、ANSI X3.131-1986となっている。ただこれに先立つ1983年にNCRは世界最初のSCSIコントローラーであるNCR5385を発売。このコントローラーはその後さまざまなマシンに搭載される。

また連載379回でも触れたようにAdaptecもSCSI to MFMブリッジを始めとするさまざまなカードを同時期に提供し始めており、ここから紆余曲折はあったものの1986年以降Adaptecは全盛期を迎えるに至る。要するに、規格化が完了する以前から急速に市場が拡充したわけだ。

HDDメーカーとコントローラーメーカー、両方がSCSIに対応していれば製品を展開することには問題はなく、コントローラーメーカーの方の数も少ないから、まだ相互接続性などがシビアな問題になることもなかった。この頃はまだ相互接続性に関する考え方が今ほどシビアに捉えられていなかった、というのもあるだろう。

とはいえ、1980年代後半にRISCチップを利用したUNIXワークステーションの設計がスタートするあたりから本格的に需要が立ち上がり、1986年にMacintosh PlusがSCSI I/Fを標準搭載したことも需要を後押しした。当初からSCSIはHDD以外の機器を接続することを念頭に置いており、実際そうした使い方が増えてきた。

一例が連載377回でご紹介したSyQuestのSQ555である。最初に発売されたSQ319RDはST506/412互換I/Fだったが、SQ555はSCSI I/Fを装備しており、それゆえMacintoshに素直に接続可能になった。

また1990年代頃で言えば、もう世の中にはIDEのHDDが登場してきたものの、こちらはPC向けと言うことで価格が安い分容量も少ないものしかラインナップされず、大容量のHDDは、UNIXワークステーションなどに向けたラインナップが必要だったSCSIの方が選びやすいという事情もあり、筆者もAT互換機にSCSIカード経由でSCSI HDDを装着して使っていた時期がそれなりにあった。

またHDDはともかくとして光学ドライブやMOドライブやPDドライブ、さらにはスキャナー、プリンターなど、さまざまな周辺装置がSCSIを利用していた。特に光学ドライブの中でも初期のCD-Rドライブに関しては、SCSI以外の接続方法では転送速度が一定にならず、書き込みに失敗することが高い頻度で発生した。

初期のCD-Rなので当然1倍速(150KB/秒)なのだが、それでもIDEなどでは1枚分(650MBのもので最大1.2時間)安定して転送できるか? というとそこまでの信頼性がなかったのが現実であった。最終的にこれはCD-Rドライブの側に大容量のバッファを搭載するなどの方策(これはいろいろあるが、ひとまとめにBuffer under-run対策と称されている)を取ることで回避されるようになったが、そうしたドライブが一般的になるまでCD-RドライブはSCSI接続が鉄板とされていた。

スキャナは、例えばA4を300dpiフルカラーでスキャンすると25MBほどの容量になる。これをパラレルポートで転送していると、やはり遅い。家庭用途でたまに1~2枚スキャンする分にはそれでも良いのだろうが、仕事で煩雑にスキャンするような用途ではやはりパラレルポートでは遅すぎる。こうした用途向けにSCSI接続のプリンターが存在していた。

ちなみに筆者宅にもあったのだが、それは速度云々ではなく、なぜかPhotoshop 4.0がバンドルされて7万円と安かったからだ(確か秋葉原のソフマップで購入)。

プリンターも、昔ALPSがマイクロドライプリンターなる製品を出しており、これをMacintoshから使うのにはなぜかSCSI接続が必要だった(後継のMD-5500も、USBを装備しつつMacintoshには引き続きSCSIで接続となっていた)。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ