音楽を持ち運ぶメディアは

より小さく、より軽く!

「音楽を持ち運ぶ」の原点は、カセットテープのウォークマンです。ですが、アナログレコードがCDへと代わったように、カセットテープもデジタル化する時が1990年前半に訪れました。その画期的なアイテムの名前は「MD(ミニディスク)」です。

それまでは、CDやラジオを録音して持ち運ぶ媒体の主流は、オーディオカセットテープであり、その便利さとは裏腹に、どこに何の曲が入っているのかは聴くまでわからず、聴きたいと思ってもテープの早送りや巻き戻しがわずらわしくもありました。

一方で、CDの便利なところといえば、デジタル化したことで高音質はもちろんのこと、瞬時に頭出しができる高速なランダムアクセスです。ソニーは「コンパクト・カセットに代わる、次世代の記録可能な音楽メディアをディスクで作りたい」という考えのもと、磁気テープのように記録できるディスクを開発しました。MOの光磁気記録技術を活かして、繰り返し何度も録音ができる直径6.4cmの小さなディスクに、CDと同じ74分間の音声を記録できる「MD」がこうして生まれました。

小さな光ディスクはプラスチックのカートリッジの中に収納されて、なんともコンパクト。「ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)」というデジタル音声圧縮技術を採用して、CDに迫る高音質を担保しつつも、データ量を1/5に圧縮することで小さいながらも74分もの音声を記録できました。

そしてなんといっても、クイックランダムアクセスで瞬時に頭出しができるうえに、半導体メモリーを使った「ショックプルーフメモリー」という新技術を採用して、再生している最中にショックが加わっても音飛びしにくい構造になっていたのです。カートリッジに入っていることで、傷やホコリを防いで扱いやすいメディアということもあって、慎重に扱うのが常であったCDとくらべて圧倒的に携帯性に優れていました。

そのMD製品群として、ソニーは国内で先駆けてMDの録音・再生機となる「MZ-1」、再生専用機の「MZ-2P」、録音用メディアの「MDW-60」を投入しました。

ポータブルだがまだまだ大きかった

初代MDウォークマン「MZ-1」

MDウォークマン「MZ-1」は、1992年11月に8万2194円で発売。液晶ディスプレーやテンキーといった物理ボタンを搭載し、音飛びガード機能なども備わった録音再生機としても優秀なモデルでした。再生専用の「MZ-2P」も同日に6万1594円で発売されました。MDに音楽が収録されたソフトも88タイトルがリリースされたのです。

このとき、街のあちこちの大手量販店でも大々的にMDをプロモーションしていて、新しい時代が来た! と思わせるムーブメントを感じました。小さくていつでもどこでも手軽に音楽を楽しめるうえ、扱いが楽だし好きな曲をすぐ呼び出せる快適さはまさに衝撃的でした。

性能の良さはわかっていたのですが、当時はかなり高価だということと、ポータブル機といいながらも持ち運ぶにはまだ大きいなと感じていたので、筆者は初号機を買えずにいました。ところが、1年後の1993年に胸ポケットに入るまでにコンパクトになった、2代目の再生専用MDウォークマン「MZ-E2」が出た時は、物欲に抗えずすぐさま購入しました。ここからMDとともに生きる人生が始まったのです。

初期から、再生専用機と録音・再生機の2モデル体制で販売されていましたが、筆者は自分なりのポリシーがあって、持ち運ぶウォークマンはできる限り小さくなきゃ駄目だと思っていました。なので、再生専用機一択でした。それからは、MDウォークマンの新型が出るたびに買い替えていた記憶があります。

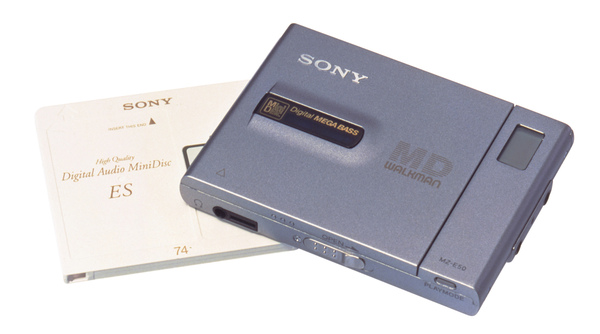

なかでも、1996年に発売されたMDウォークマン「MZ-E50」は、13.5mmの薄型で重さは76gと、当時では驚くほどの薄型軽量モデルでした。見た目的にもスタイリッシュで、もはや持つことがステイタス。日々の嫌な通勤を楽しみにさせてくれる相棒でした。

ソニーのラジカセやコンポ

VAIOにもMDプレイヤードライブが搭載された時代

この頃から、ラジカセやコンポに搭載されるメディアも、CD&カセットテープからCD&MDへと代わっていきます。

「ZS-M1」は、小型ながらも迫力重低音を再生かつ、録音・編集機能を装備するパーソナルMDオーディオシステム。“キューブリック”と名付けられたCDジャケットサイズのコンパクトコンポーネントシステム「CMT-M1」は、今までのミニコンポの概念を打ち破るほどのコンパクトさでした。

当然ながら、筆者の自宅では今まであったカセットテープの姿はなくなり、MDにすべて置き換わり、今までの音楽ライフも一変。CDからMDへのダビングは録音ボタンを1ボタンで良いお手軽さです。カセットテープみたいにA面とB面を気にすることなもなく余分なテープの空白部分にイライラする事もありません。

そして小さな楽しみはというと、録音したMDにタイトルを入力していくことでした。ポチポチとボタンを押したりジョグダイヤルをまわして、楽曲のタイトルを入力するという、今思えばめちゃくちゃ面倒くさい方法ですが、入力した文字がMDプレーヤーの液晶に表示される事すらうれしかったのです。

あまりにもMDが愛しすぎて、新入社員時代に買った自分の愛車(シビック)に、車載用のMDデッキ「MDX-100」を買ってきて自力で装着。ダッシュボードに録り溜めたMDをズラっと並べて、音楽を聞きながらドライブすることがなんとも至福の時でしたね。

まだまだ世間ではカセットテープを利用している人が大半を占めていた頃だったので、「オレ、MD使ってるんだぜ」的な優越感と、みんなにMDの便利さを知ってほしくて布教活動ばかりしていました。

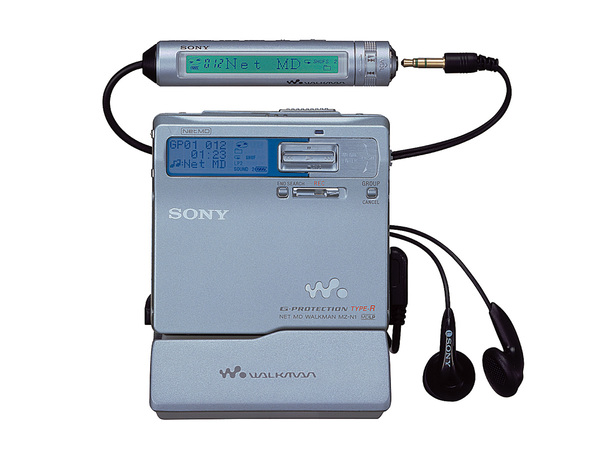

そこから10年が経過した2001年には、世界市場の累計出荷はMD対応機器は約5600万台、メディアは約10億枚を達成。その後、「ATRAC3」技術を採用した「MDLP」では80分のMDで最長320分のステレオ録音ができたり、著作権を保護してパソコンから音楽データを高速転送できるNet MD規格を導入してPCとの親和性を高めるなどして、時代に合わせた進化をしていきます。

iPodの登場で記録メディアは持ち歩かなくなった

ですが、この頃から少しづつ歯車が狂い始めたように思います。そう、2001年に登場したAppleのiPodの存在です。iPodは、内部ストレージにMP3などの音楽データを溜め込んで聞けるメディアレスな再生が受け入れられて世界的に爆発的に広がり、その一方で、複数枚のメディアを持ち歩く必要があるMDの需要は徐々に少なくなっていきました。

もちろんソニーも手をこまねいているわけではなくて、フラッシュメモリーやメモリースティックを採用したネットワークウォークマン投入という大ナタをふるうワケですが、著作権保護技術にとらわれすぎたがため、大いなる苦戦を強いられる事になっていくのでした。

最近ではすっかり見る事がなくなってしまったMDですが、アナログからデジタルへの橋渡しを担ってくれた事も含めて、あの頃、間違いなく僕たちの生活スタイルの中に刻み込まれたガジェットでした。

筆者紹介───君国泰将

この連載の記事

-

第37回

トピックス

ソニー「PSP」はゲーム、映画、音楽、ネット対戦と俺たちの夢が詰まった携帯ゲーム機だった -

第36回

デジカメ

α誕生前! ソニー製カメラ「サイバーショット」の一眼っぽいモデルを振り返る -

第35回

AV

ケータイとウォークマン合体させようぜ! 尖りすぎていたソニーのケータイ戦略 -

第34回

PC

デスクトップPCとしてのソニー「VAIO」は全部入りでロマン溢れる製品だった -

第33回

トピックス

ソニーのカーナビはモニターやHDDを持ち運べてPCと連動し時代の最先端を行きすぎていた -

第32回

AV

ソニーの「MDウォークマン」はメモリーオーディオの普及に太刀打ちできず20年の歴史に幕を下ろした -

第31回

トピックス

みんなのペットになりたかったソニーの犬型ロボット「AIBO」 -

第30回

スマホ

スマホがなかった時代の寵児! ソニー「CLIE」が始まってから終焉を迎えるまで -

第29回

AV

ビデオカメラにハイビジョンのビッグウェーブ! ソニーはいち早く1080i方式を取り入れた -

第28回

トピックス

ソニーのClip-ONと<コクーン>はテレビの視聴スタイルを根本から変えた名機! -

第27回

トピックス

ソニーのテレビ「WEGA」はトリニトロンに始まり、液晶やプラズマで技術力を遺憾なく発揮していた - この連載の一覧へ