6月23日、今年もオンラインでCOMPUTEX TAIPEI 2022が(南港での展示会も同時に開催されているので、オフライン併催という形態ではあるが)開催され、まず基調講演でAMDのLisa Su CEOによりRyzen 7000シリーズが発表になった。すでにKTU氏の記事が掲載されているので、もう御覧になった方も多いと思う。今回はこのRyzen 7000シリーズを少し深堀りしてみたい。

AI向け拡張命令を実装

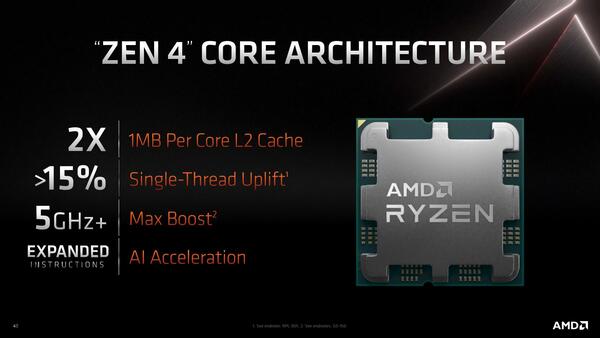

性能の話は後にまわして、まずは下の画像にあるAI Acceleration Instructionsについて。

もともとZen 4世代ではAVX-512命令をサポートする見込み、という話は連載652回でも触れたとおりだ。なので、この延長でAVX-512 VNNIもサポートになったものと筆者は想像している。

もし新たなAI向けアクセラレーターをCPUコアとは別に搭載するならば、別に命令セットはVNNIである必要はない。連載665回で紹介したインテルのGNAのようなパターンだ。

ただこのスライドでも“EXPANDED INSTRUCTIONS”という表記をしているところから、既存のx86というかx64の命令パイプラインの中にAI拡張を施していると考えるのが普通で、となるとアクセラレーター案は現実味が薄い。

ではAI向け拡張を命令パイプラインに統合するとするとどこか? と言えば、一番現実味が高いのはSIMDエンジンである。AIプロセッサーの昨今の一連のシリーズでも紹介してきたように、とにかくAIというかCNN(畳み込みニューラルネットワーク)では、大量のデータを処理するスループット性能が必要になる。現状CPUパイプラインの中でこうした目的で実装されているのはSIMDエンジンであって、逆にSIMDエンジン以外にもう1つ、同じくらいのスループットを持つAIエンジンを持つのは無駄でしかない。

であればSIMDエンジンにAI向けの処理までやらせた方が効率が良い。そしてそのSIMDエンジンがAVX-512対応をするのであれば、VNNIを実装するのは自然な流れだろう。

ちなみにVNNIそのものにはあまり多くの命令は含まれておらず、以下の項目しかない。

- VPDPBUSD(8bit値のMAC演算)

- VPDPBUSDS(VPDPBUSDの符号付き)

- VPDPWSSD(16bit値のMAC演算)

- VPDPWSSDS(VPDPWSSDの符号付き)

したがって、実装はそれほど難しくない(むしろ容易)と思われる。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ