ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第659回

ISSCC 2022で明らかになったZen 3コアと3D V-Cacheの詳細 AMD CPUロードマップ

2022年03月21日 12時00分更新

3D V-Cacheの詳細をAMDが公開

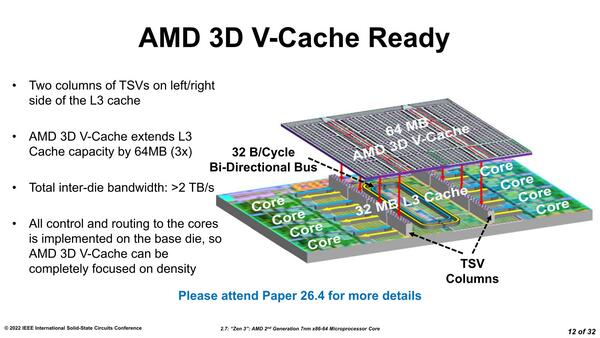

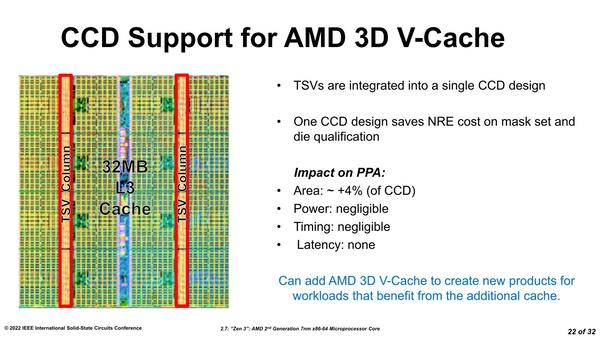

さてそのL3だが、当初から3D V-Cacheの実装が想定されていたようである。このあたりの話は連載651回でも説明しているが、これはTech Insightsによる分析である。

今回はAMD自身により、この3D V-Cache周りの説明があったのでもう少し説明したい。まず実際のTSVの位置配置であるが、3次キャッシュのど真ん中という位置に見える。

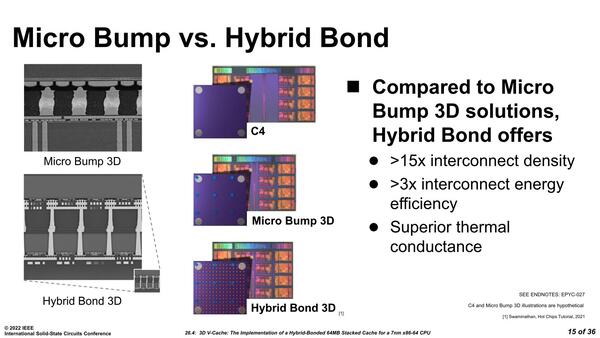

接続方法であるが、SoIC-F2Bを利用して接続しているらしいということは連載618回で説明した。今回はこれがダイの断面撮影付きで紹介された。

右側はわかり難いが、Hybrid Bond 3D→MicroBump 3D→C4で、ダイがどんどん大きくなっていることがわかる。要するに配線密度を高めようとするとMicroBumpでも足りず、Hybrid Bondが必要というわけだ

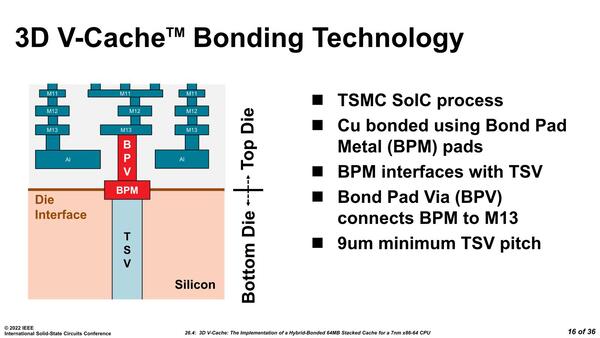

こちらのもう少し詳細な説明が下の画像だ。

以前のTech Insightの資料ではTSVが9μmピッチとされていたが、これが再確認された格好だ

トップ・ダイ、つまり3D V-Cacheの方は配線層が14層(一番下だけがアルミ、その上はすべて銅配線)で、やはりTSMCのN7で製造されるとしている。2つのダイの間の接続はBPM(Bond Pad Metal)と呼ばれるものだが、この材質がなにかについては一切説明がない。BPMは以前TSMCがSoIC-Bondと呼んでいたものであろうと思われるが、単純に銅なのかあるいはなにか他のものか、現時点ではよくわからない。

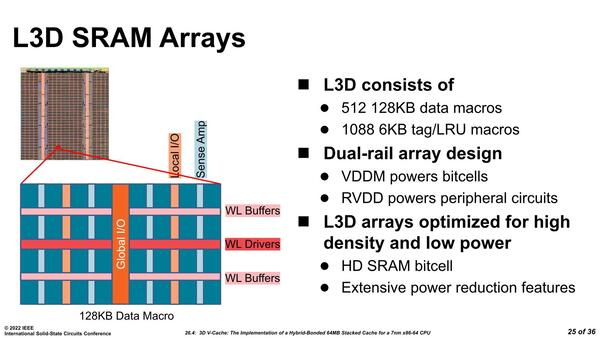

Tag RAMとLRU(Least Recently Used:キャッシュフルの際に、どこをメモリーに追い出すかを決めるアルゴリズムの1つ)用に1088個の6KBブロックがあるとされる。おそらくTagに1024個、LRU用に64個と思われる

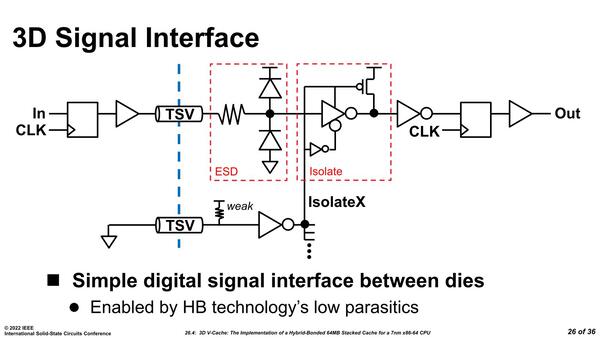

SRAMの構造は、128KBのSRAMブロックを512個集積したとしており、スライスの容量はおそらく4MBのままと思われるので、1スライスあたり32ブロックから構成される。一方、信号レベルでのTSVをまたいだ際の配慮だが、さすがに信号をそのまま接続するというのは危険だったためか、ESD(Electro-Static Discharge:静電気放電)防止用のクランプ回路と、その後で信号を正規化するアイソレーション回路は入っているが、基本はその程度で済んでいるようだ。

これがインフィニティー・ファブリックやHBM2、あるいは最近話題のUCIeなどでは、きちんとPHYを用意する必要があるので、それに比べると多少配慮はしているものの、基本信号線をそのままつないでいる感じに近い

ただその前後にバッファが入り、クロックで同期しているあたり、どうしても1サイクル分のレイテンシーが増えることは避けられないようだ。そうは言ってもたかだか1サイクル程度のレイテンシー増加で容量が64MB増えれば、十分ペイすると考えていいだろう。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ