「フィットネスアプリを作る不動産会社」が手がけるCXの変革

顧客接点のデジタル化を表す2つめのCXは、こちらは文字通り顧客に向けたサービスの見直しを意味する。「一人の消費者として、マンションの管理組合に提出する書類が紙でしか受け付けてもらえないのは、ちょっとツラいですよね。今まで現場の社員は見直したかったけど、きっかけがなかったお客さまへのサービス提供形態をこの機に考え直せればと思っています」(宮城氏)。こういうと「管理組合のオンライン化」や「VRを使ったオンライン内見」といった事例になりがちだが、まずは本質的な価値の伝え方から見直す必要があるという。

たとえば、人生でもっとも大きな買い物と言われる家に関しても、多くの人たちは専門的な知識を持たないまま購入や売却を決断するのが現状だ。デベロッパー側も「ファミリー向け」「DINKS向け」といったおおざっぱなターゲティングで営業・マーケティング活動せざるをえない状態。「不動産の場合、デジタル商材のように顧客の声で改善を加えていくという類いではないのですが、もっと顧客の声を取り入れる仕組みは必要です。値段、広さ、間取り、駅からの距離のほかに、われわれが取りこぼしている要素があると思うんです」と宮城氏は語る。仲介や管理といった幅広い事業領域を活かし購入時だけでなく、居住中のタッチポイントで得たデータをもっと分析し、商品設計や接客面で顧客にパーソナライズしていくことが、CXを向上させていく鍵になるという。

その点、ホテルや小売店、フィットネスなどのコンシューマー事業を展開している東急不動産は、CXという点で同業他社に比べ大きなアドバンテージを持っている。「今まで商環境を整えるとか、接客をよくするといったことをメインに行ってきましたが、コロナ禍を経てお客さまが来ないときにもサービスを提供していく必要が出てきました」と宮城氏は語る。

たとえば、フィットネスサービスでは在宅トレーニングを支援する「WEBGYM」(東急スポーツオアシス)というアプリを作っており、新しい顧客体験を試行錯誤している。最近では、このWEBGYMを使って、スポーツチームのトレーナーと中高生のマッチングする「オンライン部活動支援サービス」の実証実験にも着手する予定だ。

地元の人たちと神輿をかつぐところからスマートシティを始める

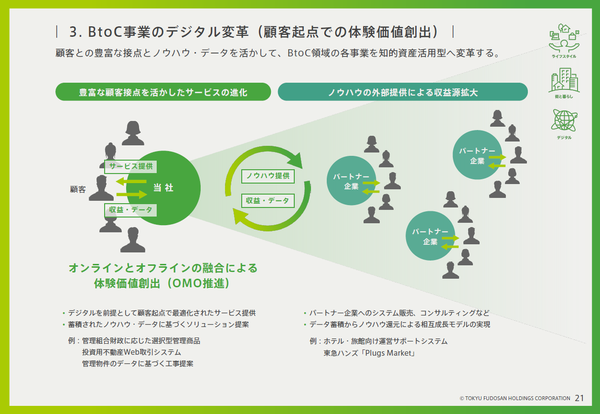

そして、3つめのイノベーションは将来的な新しいビジネスの創出を指す。ここは単なる新規事業ではなく、「不動産会社が提供する価値」の再創造とも言える本丸だ。「今までオフィスビルのリースは、入居する会社の総務部の方に提案していたのですが、もはやオフィスで働くワーカーさんにアプローチしないとビジネスが成り立たなくなっています。商業施設とテナントも同じ関係。B2B事業だと思っていたら、いつの間にかB2B2C事業をやっていたんです」と宮城氏は語る。

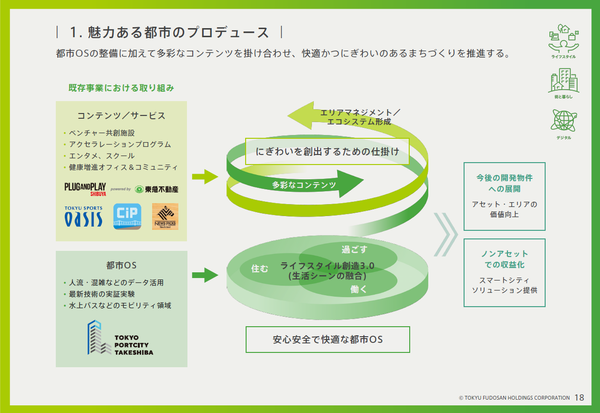

同社が本腰を入れるスマートシティの事業も、まさにこのB2B2Cのベクトルの先にある。「われわれは今までも都市開発やってきましたが、区画整理して、道路をひいて、ビルを作るというハード作りがメインでした。でも、多くの消費者はハードだけに魅力を感じなくなった。その結果、ハードだけじゃなく、コンテンツやサービスまで考えると、スマートシティの事業に進んでいくんです」(宮城氏)。

そして、このスマートシティの事業を進めていくと、住民サービスを提供する自治体の課題に行き着く。人口減少、高齢化、防災、防犯などだ。これを解決するためには、やはりデジタルやテクノロジーが不可欠な存在となる。たとえば、ソフトバンクと共同で展開している竹芝のスマートシティプロジェクト(Smart City Takeshiba)では、センサーを満載したスマートビルからスタートし、竹芝地区の移動や防災といった課題解決まで進めていく。

スマートシティの実現においては、IT企業やベンチャーとタッグを組んで現地にインプリしていくプロデューサーの立場だが、住民不在、テクノロジーやデータ前提のスマートシティとは距離を置く。「別にテクノロジーを使いたいわけではなく、自治体や住民の目線で課題を解決するのが目的。地に足の付いたユーザーファーストな技術を、現地に落とし込んでいくのがわれわれの役割です」(宮城氏)。ゴミ拾いや町内会に参加する、住民といっしょに神輿をかつぐといった地ならしがあって初めてデジタルへの信頼感が生まれるという。

先ほどはプロデューサーと言ったが、もともとデベロッパーは協業やコーディネートが得意。「土地を購入するのはデベロッパーですが、建物を造るのはゼネコンさん。デザイナーや設計事務所をマネジメントしながら開発していくので、DXにおいてもデジタルのプレイヤーが増えたイメージです。エンジニアがいない非デジタル企業でも、デジタルのサービスは作れると思うんです」と宮城氏は語る。

同社がDXとして掲げた「業務プロセスの変革」「CXの変革」「新ビジネスの創出」の3つはすべて同時進行で進めている。数年後までのロードマップを引き、そこから逆算して単年度での進捗を管理しているのが現状だ。「目的はデジタルを自然に使いこなせるようにアップデートできる組織になること。結局、一部の人だけで取り組んでも企業全体の変革にはつながらない、3万人のグループ社員の一人ひとりが楽しく前向きに変わっていけるよう、組織の風土を変えていくことを特に重視していきたいです」と宮城氏は語る。