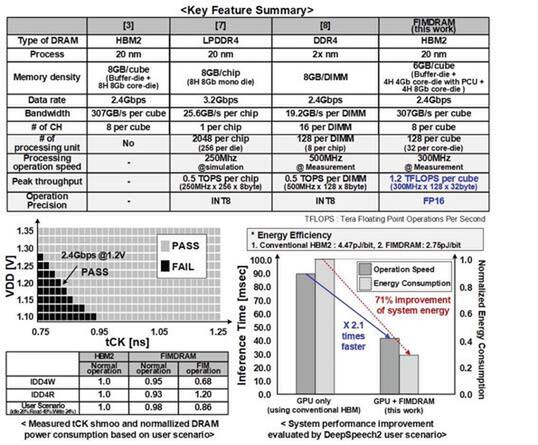

HBM2を使う通常のGPUと比較すると

処理性能は2.1倍、消費電力は71%削減

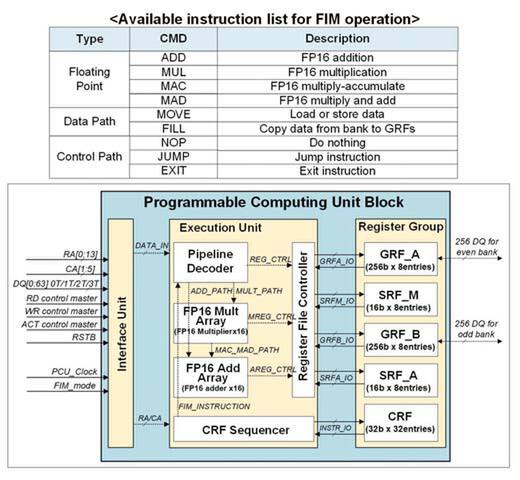

さてそのPCUの処理であるが、命令はわずかに9個。うち演算命令は4個のみである。データ型はFP16に限られており、加算・乗算・乗加算・積和演算のみである。あとはデータのロードや「セーブで、対象はDRAMセルか、他のレジスターでしかない。

畳み込みニューラルネットワークであれば畳み込みの処理「だけ」しかできないので、プーリングやアクティベーションなどはホストに戻して処理する必要がある。ただ逆に言えば、畳み込みに関してはなにしろデータを(CPUに)ロードする必要がない。

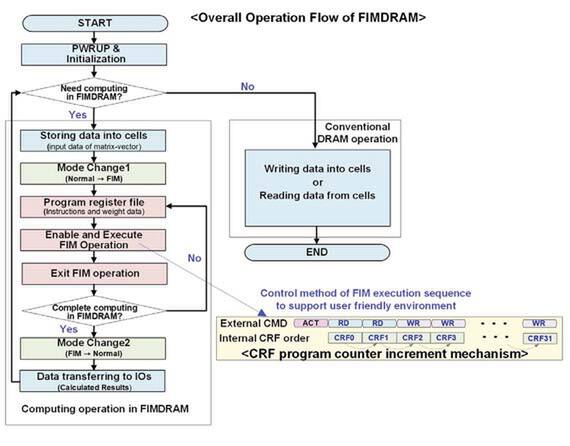

例えば最初はノーマルモードとし、奇数バンク(Bank 1/3/5/7/9/11/13/15)には共通の重みデータを格納し、偶数バンクには入力の画像データをロードしておき(ここまではHBMとして動作)、そこからFIMモードに切り替えて1GB分の入力データの畳み込み処理を行ない、その結果をDRAMセルに書き戻す。

その後再びノーマルモードに戻して、畳み込みの結果をまとめてロードすればいい。CPUで順次演算するよりも圧倒的に高速であり、しかも省電力である。

動作の流れ。条件分岐だが、どうやって条件を与えるのかは不明。プログラムそのものは上の画像のCRF(Command-Register File)に最大32命令まで蓄積できるので、それほど複雑なプログラムは実行できない(その必要もないだろう)

ちなみにこのCRF経由で与える命令はCMD Bus経由でロードする形になるので、仮に32命令を超えて複雑なことをしたいと思ったら、まずFIMモードに入って最初の命令群を実行させ、それが終わったらもう一回FIMモードに入って次の命令群をロードして続きをやらせることになる。

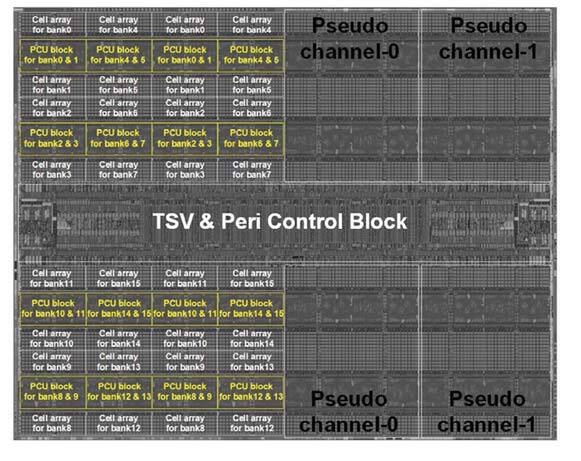

論文を読む限りは、すべてのPCUには共通の命令が与えられることになり、一斉に処理する格好になる。なお、前述のHBM構成の画像にあるのは、HBM2の1chあたりの図であるが、実際にはHBM2のダイは2ch構成なので、これが倍になる。

各々のPCUはFP16の乗算×16とFP16の加算×16という2つのSIMDエンジンがつながっている格好なので、実際には1ダイあたり32個のPCUが搭載される。ということは、ダイあたり512wideのSIMDエンジンが2つで300TFlopsという計算になる。実際のHBM-PIMは8スタックであり、その内訳は以下の通り。

- 容量8GbitでPCUを持たないダイ×4スタック

- 容量4GbitでPCUを搭載するダイ×4スタック

トータルとしての容量は6GBで、1.2TFlopsの処理性能を持つメモリーチップの出来上がりである。

HBM2を使う通常のGPUで処理した場合と比較し、この畳み込みをPCUで行なった場合には、処理性能が2.1倍になり、それでいてシステム全体の消費電力は71%削減できたとしている。

なにしろ計算処理で一番多いのが畳み込みだから、ここの性能を改善&消費電力削減できれば、全体への貢献は大きいことになる。製造プロセスそのものは20nmだそうで、2GB分のメモリーの代償としての1.2TFlopsの演算性能は、バーターとしては悪いものではないように思う。

今回のものはあくまでも研究レベルの話で、今すぐこれで製品を実用化できるものではない。研究レベルであれば問題ないが、実際にこれを利用するためには開発環境と稼働環境について、OSレベルから手を入れる必要がある(少なくとも今のLinuxのままでは動作しない)。

ただ、AIプロセッサーの方向性の1つとして、こうしたものは今後も出てくるとは思うが、その極端な例と考えてもらえれば間違いないだろう。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ