菅原氏が広告代理店から銭湯にダイブした理由

今回話を聞いた菅原氏の経歴はかなり変わっている。ブロードバンドが日本でも浸透し始めた大学時代は、動画配信のNPO法人を立ち上げている。教授から「ボランティアとは『無償でなにかをやること』ではなく『志願してやること』。だから、ビジネスに紐付いてもいい」と教わったことがきっかけだ。Webサイト制作や動画編集などをしながら、東京と教授のいた山口県で活動していた。

後輩に事業を渡し、自身はより広がりのある仕事を求めてITベンチャーに就職。クライアントである新聞会社でデジタル広告の制作に携わったり、クレジットカード会社の加盟店に向けてサービスを開発したり、カラーバーコードの販売を手がけたり、さまざまな経験を経たが、入社3年後に会社が倒産してしまう。「ドラマみたいに、突然、黒服を着た人たちが段ボールを持って会社に入ってきて、現場保全し始めましたよ」という憂き目を見たが、その後は外資系広告代理店に入社。大手ナショナルクライアントを担当し、順風満帆のキャリアを築いてきたが、世情によって移ろいやすい広告業界の閉塞感を感じていた。そんな中、サウナ好きのコミュニティをきっかけに出会ったのが小杉湯だ。

菅原氏は、コミュニティを介して、小杉湯の番頭兼イラストレーターである塩谷 歩波さんと出会い、イベントを手伝うことになる。「日本の銭湯って、フィンランドの公衆浴場である公衆サウナと非常に似た文化背景を持っているんです。こういう話をできるイベントを塩谷がやりたいということだったので、手伝ったのがきっかけです」と菅原氏は振り返る。そして、その流れで小杉湯自体の運営を手伝うようになり、いつの間にか事業計画を作っていたというのが今に至るまでの経緯だ。

サウナ好きとは言え、銭湯に就職してしまうというのは、かなり大胆なダイブ。しかし、菅原さんは今まで関わってきたビジネスとまったく異なる銭湯という業態に強く惹かれた。「家族でやるようなプライベートなビジネスなのに、近隣の人から見ると公衆的な場所。でも、いったん浴場に入ると、われわれはやることはなくて、お客さん同士がルールを決めている。コミュニティとも言えないゆるいつながりで成り立っているビジネス。これは面白いと思った」と語る。

バックオフィスを全部作るみたいな感じ

小杉湯で菅原さんが果たす役割は事業計画の立案と推進。100年続く次の銭湯を見据えつつ、3代目のアイデアを実現するための基盤を固めるのが役割だった。もともと小杉湯は87年の歴史を持っているが、現社長が株式会社化したのは2017年10月と最近の話。その後、家業から事業へのシフトを目指し、社長とタッグを組んで菅原さんが事業計画を作り始めた。「そもそも収支計画や経理の仕組みもなかったし、就業規則もなかった。だから、バックオフィス全部を作るみたいな感じでした」と菅原氏は語る。

事業計画のポイントとなったのは人材採用の推進だ。小杉湯は深夜の1時45分まで営業しており、そこから掃除を始めると、終わるまで3~4時くらいまでかかる。しかし、今までは従業員を雇わず、家族が三交代制で深夜まで働くという状態だった。「外の人に事業を関わってもらうことで、小杉湯の事業の可能性は広がると思っていました。でも、人材を受け入れるのにあたって、家族と同じようにお願いしますは難しいと思いました」(菅原さん)。外部のメンバーを積極的に採用し、家族が番台に立つ時間を減らす。これが会社化の大きなポイントだったという。

こうしたバックオフィスの構築に向け、菅原氏はクラウド導入を積極的に進めた。メールやスプレッドシートを利用するための「Google Workplace」(旧:G Suite)、社内向けコミュニケーションとして「Slack」、会計・人事周りは「会計freee」や「人事労務freee」、アルバイトの勤怠管理には「ジョブカン」を導入し、まるでITスタートアップのようだ。ただし、ナレッジシェアだけは銭湯の業務にはあわず、ITツールではなくホワイトボードを使っているという。

新規事業立ち上げの経験があったため、菅原氏は、こうしたクラウドはすでに知っていたとのこと。クラウドサービスによって単純に業務の効率化に役だっただけではなく、省力化されたことで捻出した時間を、他社とのコラボレーションに集中したり、次の未来を作るための企画を考える時間に充てられたという。

Airレジの導入で得たのはデータを基にした議論

2019年春にはタブレットやスマホを決済端末として利用できるリクルートのレジアプリ「Airレジ」を導入した。決済の効率化やキャッシュレス導入という目的もあったが、ビジネスの見える化のためが大きかった。「今までは番台の上に小銭を並べて会計していたので、どの商品がどれだけ売れたかなんてわからないし、来客も紙に正の字とかを書いていました。この部分をなるべく精緻にとっていくためにはレジがいるよねという話になりました」と菅原氏は語る。もちろん、券売機という選択肢もあったが、「会計なんて、わずか数秒のやりとりなんだけど、小杉湯としてはお客さまの顔を見て話す機会は重視したいと思って、券売機はやめました」という。

番台担当は20歳台の大学生から70歳台のおばちゃんまで幅広いので、使い勝手という点でもAirレジの評価は高かった。「朝から座ってくれるベテランのおばちゃんに意識的によく教えて、『私だってできるんだから、みんなも使えるわよ』と言ってもらいました(笑)」(菅原氏)とのこと。新規事業でチームビルディングを担当してきた経験を活かしているとは言え、菅原氏もなかなかの策士である。

Airレジの導入によって実現したのはデータに基づいた生産的な議論だ。「番台ってだいたい3時間交代なんですが、人によっては混んでいると言い、人によっては人少ないねと言う。だから、客数は自分の印象だけになってしまいます。でも、Airレジのおかげで、共通のデータを見てディスカッションできるようになりました」と菅原氏は語る。

では、データが導く議論とはなにか? 小杉湯の場合、緊急事態宣言の直後に4割下がった客数が9割にまで戻ってきているが、売り上げがついて来ていない。しかし、データを調べると、ドリンクやお酒の売り上げが落ちている実態が顕著に表れているという。「今のお客さまは、お風呂に入りには来てくれるけど、ここに溜まって、ビールを飲んで、おしゃべりするという空間の使い方をしていない」と菅原氏は指摘する。

そこで、小杉湯では得意のコラボレーションで、銭湯という特別な空間の体験を持ち帰れるようなお土産を用意した。たとえば、熊本県のご当地アイスとして有名な「ブラックモンブラン」や珍しいクラフトビール・クラフトサイダーなどだ。「普段ちょっと食べられないアイスを買って、湯上がりそぞろ歩きで家に帰る」というなんとも情緒的な顧客シナリオは、データに基づいて生み出されているのだ。

キャッシュレスがあれば5000円のバスタオルも売れる

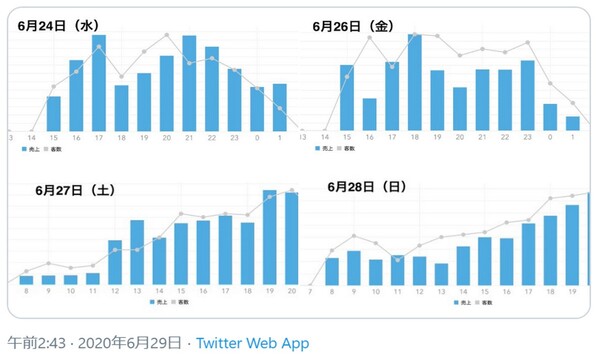

コロナ禍以降はAirレジのグラフをTwitterにそのまま流して、客に混雑具合を知らせるという斬新な使い方も話題を呼んだ。「小杉湯って混んでいる印象があるので、コロナ禍以降は『今混んでいますか?』という問い合わせが殺到したんです。とはいえ、浴場の混み具合を知らせるのにセンサー付けるとか、番台でお客さまを数えてネットにアップするとか、日常業務やっている中でそこまではできないんです」と菅原氏は語る。

そんな中、出てきたのが来客数や売り上げなどAirレジの実数値をカットして、そのままツイートしてしまうというアイデア。「コストと時間をかけてなにかやるより、すぐにやるほうが重要かなと。なにせスクショとるだけなので」と菅原氏は笑う。

あえてホワイトボードを使ったり、Airレジのグラフをさらしてしまうといった発想の背後には、目的指向のDXフィロソフィーが横たわっているように思える。過去の経歴からのつながりで、今も企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の相談を受けるという菅原氏は、「結局DXって目的がないと、ツールに振り回されてしまう。ツールを導入するのはDXの目的ではないですよね」と語る。

最近では多くの決済手段に対応した「Airペイ」によるキャッシュレス決済を導入した。「最初の1ヶ月は1割くらいがキャッシュレスで、以前から待ち望んでくれていた人が使ってくれました。いまは3割弱まで伸びています」とのこと。もともと番台の担当者もAirレジを使っていたので、キャッシュレスも「決済方法が変わるだけ」と説明するだけでスムーズに導入できたという。

小杉湯とキャッシュレスは相性がいい。もともと銭湯に手ぶらで来たいという声もあったし、せっかくの小杉湯の銭湯グッズもお金持ってなくてあきらめた人もいた。「銭湯の店頭で5000円のバスタオルが売れるなんて、今まであんまり考えられなかったと思うんです(笑)。でも、みんなスマホは持ってくるので、キャッシュレスでお土産を買ってくれるようになります」と菅原氏は効果を語る。

今後、チャレンジするのは銭湯の価値の再定義だ。フラットな人との関係が構築でき、事業者と客の境界があいまいという銭湯が生き残っていくための価値を定義し、ビジネス化し、他の銭湯にも使えるようにしていきたいという。長らく「斜陽産業」と言われた銭湯だが、コロナ禍を経て、コミュニティの価値が再認識されたことで、役割も大きく変わりつつある。長期的な目的はとにかく続けていくこと。「小杉湯が高円寺の街にとってもよい存在であると思ってもらい、銭湯のある普段通りの生活が、みんなにとって重要だと感じてもらうためには、やはり続けていくことですよね」(菅原氏)。