COMPUTEXではチラ見せに終わったNAVIアーキテクチャーとRadeon RX 5700シリーズであるが、6月10日に開催されたNext Horizon Gamingというイベントでその詳細が明らかにされた。概略は先の笠原一輝氏のレポートに詳しいので、こちらでは内部構造に話を絞って詳細を解説しよう。

スレッドの管理を細分化した

RDNAの内部構造

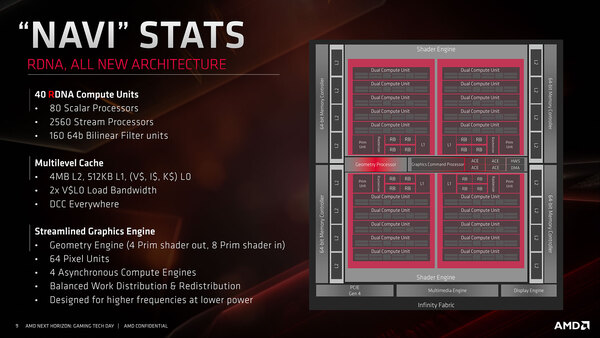

まずRDNAと呼ばれる新しいNAVIの内部構造を説明する。下の画像がNAVI10全体の構成図である。このレベルで言えば、GCNと大きな違いはない。

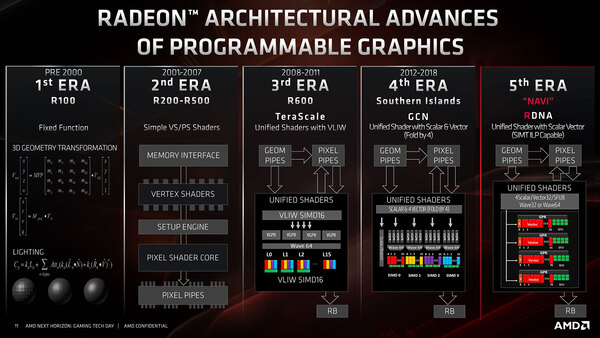

では何が違うか? といえばスレッドの管理の仕方である。R600の世代以降、AMDのGPUは基本的に64スレッドをまとめて管理するWave64という仕組みを取っていた。

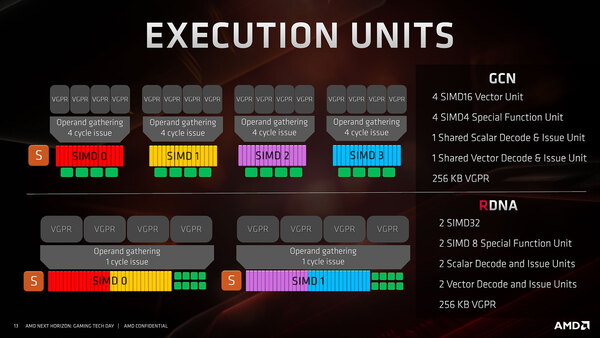

これに対し、RDMAはこの単位を半減化したWave32を基本とする。これにあわせて、Compute Unitの中身も変化した。

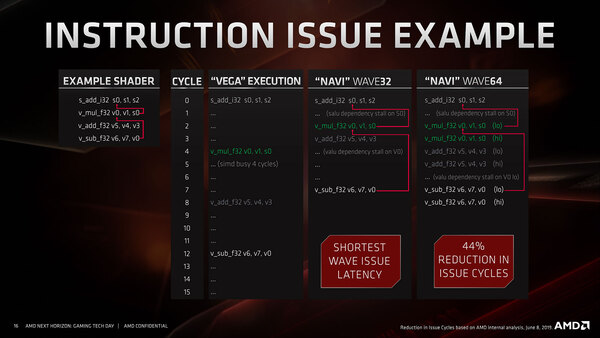

GCN世代では、16-WideのSIMD(Single Instruction Multiple Data)がCU内に4つあり、これが4サイクルかけて4つのWave64を処理する。スループットで言えば1つのWave64あたり1サイクルで処理できるのだが、実際は4サイクル刻みとなっていた。

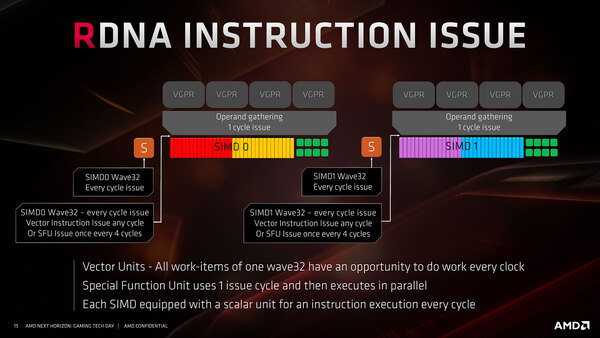

対してRDNAでは、まずSIMDが32-Wide(内部的には16-Wide×2)構成となり、これが2つのWave32を1サイクルで処理する。

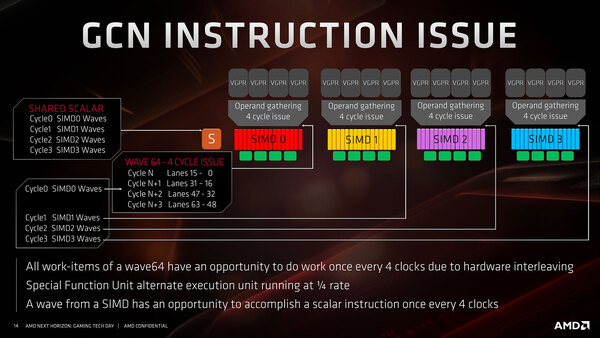

その意味ではスループット的には同じではあるのだが、GCNの場合はそもそも先に書いた通り4サイクルまるまる4つのWave64の処理でロックされる形になっており、また条件分岐などのスカラー処理を行なうスカラーユニットは4サイクルに1回しか動けない(あるWave64がスカラーユニットを使っている間、他のWave64は待機となる)といった弊害があった。

RDNAではこれがすっきりした形になる。ちなみに互換性維持のためにWave64での動作モードも用意されているが、この場合でも構造そのものは変わらず、単にそれぞれの32-WideのSIMDエンジンが2サイクルかけて1つのWave64を処理する、という形になっている。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ