親なら知っておきたい人気スマホアプリの裏側と安全設定 第10回

位置情報共有アプリ「Zenly(ゼンリー)」の安全設定を紹介

高校生に人気の「友達の現在地や自宅がわかるアプリ」って大丈夫?

2019年04月09日 09時00分更新

自分の位置情報を公開、自宅もわかってしまう

「Zenly(ゼンリー)」という位置情報共有アプリをご存知だろうか。AMFによる「JC・JK流行語大賞2018」のアプリ部門でも、「TikTok」「LINEのたまごっち」に続いて第3位にランクインするなど、近年高校生の間で人気が高まっているアプリだ。

どのようなアプリなのか、そして位置情報を公開することに問題はないのか。安全に利用するための設定までをご紹介したい。

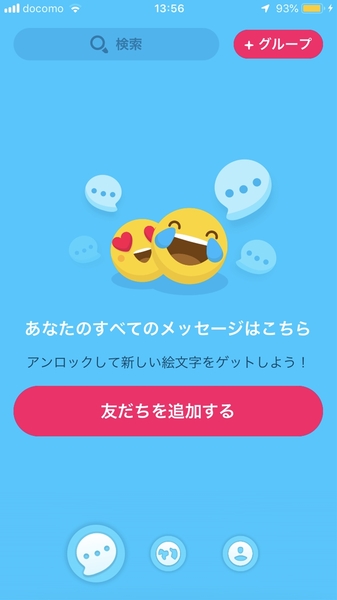

アプリを起動すると、自分の現在地と友達の現在地が地図上に表示される。友達とはチャットも可能だ。移動中でも現在地がわかり、地図上の友達が2人以上集まっていると炎が表示されるため、待ち合わせや合流がしやすいと評判だ。

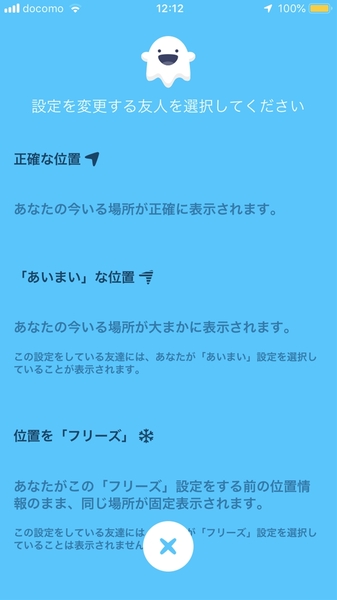

現在地を公開したくないときは、おおまかな場所のみ公開する「あいまい」表示、移動前の位置情報を固定表示する「フリーズ」表示なども可能となっている。ただし、「あいまい」「フリーズ」表示にしていることは相手には伝わってしまう。

使い続けていると、数⽇で自宅の場所には家マークが表示されるなど、友達には自宅の場所や現在地が筒抜けになる仕組みだ。「家に居ると暇だとわかるから遊びに誘いやすい」などの使い方がされているようだ。

基本的には電話番号を知っている人たち同士でつながるアプリだが、Zenly IDを知っていたり、スマホ同士を「Bump」(LINEの「ふるふる」のようにアプリを起動した状態でスマホをふること)をすると友達登録ができてしまう。

Zenlyはある程度友達がいないと楽しめないアプリのため、「ゼンリー誰でも追加して」とIDをTwitterや掲示板で公開している子どももいる。IDさえ知っていれば誰でも友達追加でき、自宅や現在地などを特定できるので、利用している子どもには注意しておきたい。

プライバシー設定は「オン」がおすすめ

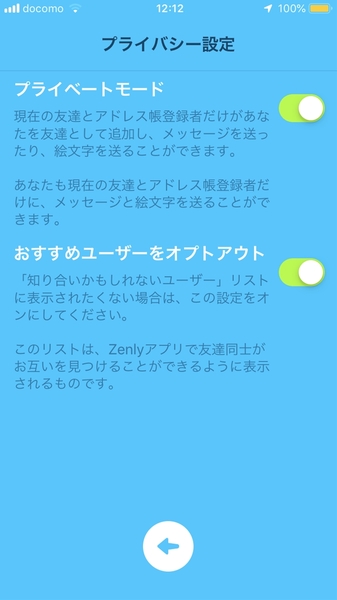

Zenlyを安全に使うためには、プライバシー設定が大切となる。右上の設定マークをタップし、「プライバシー設定」をタップして設定しよう。

「プライベートモード」をオンにすると、現在の友達とアドレス帳登録者以外からの友達申請、メッセージを防ぐことができる。自分がメッセージを送れる相手も同様に限定される。オフのままだと、アドレス帳登録者以外からも友達申請やメッセージができるようになっている。

「おすすめユーザーをオプトアウト」をオンにすると、「知り合いかもしれないユーザー」に表示されなくなる。オフのままだと、「電話番号を登録しており、Zenlyを利用しているユーザー」や「友達の友達」が表示される。誰でも友達追加しているユーザーが友達にいる場合リスキーなので、やはりオンにしておきたい。

どちらもデフォルトとままではオフなので、必ずオンにしておこう。ただし、子ども自身で簡単にオフにできてしまうので、なぜオンにしたほうがよいのか伝えておく必要があるだろう。また、IDを安易に公開するリスクについてもきちんと伝えておくと安心だ。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

■Amazon.co.jpで購入

Twitter広告運用ガイド高橋 暁子(著)翔泳社

この連載の記事

-

第280回

デジタル

【最新】LINEで友だちの連絡先を教える方法を解説 -

第279回

デジタル

日米中韓の高校生にSNSの使い方を聞いてわかったこと。日本は4ヵ国で一番平和 -

第278回

デジタル

グルーミングの性的被害、若者の10人に1人が経験あり。場所はX、LINE、インスタ多し -

第277回

デジタル

LINE Keep終了まで2ヵ月! 写真動画テキストの移動と保存の方法を紹介 -

第276回

デジタル

小中学生にとってX(Twitter)は「知らない子」になりつつある -

第275回

デジタル

日本人の6割がSNSで個人情報の悪用を、7割が炎上トラブルを心配している -

第274回

デジタル

大学生のSNSアイコン「顔がわからない自分」が4割。映えないBeRealは6割弱が利用 -

第273回

デジタル

大学生にもX(Twitter)離れ傾向!? Discord利用率は2割、Threadsは1割止まり -

第272回

デジタル

意外にも「1日1時間以上利用するSNS」がない人は生活満足度が上がる!? -

第271回

デジタル

子どもの2割は知らない人とSNSやゲームでやり取りしている -

第270回

デジタル

受験生の5人に1人はYouTubeで志望校を見つける。Xとインスタは? - この連載の一覧へ