最新パーツ性能チェック 第230回

Radeonを内蔵するインテル製CPUの実力は?

“Kaby Lake-G”搭載NUC「Hades Canyon」は超小型VRマシンだ!

2018年05月16日 21時00分更新

意外なほど静かだが

高負荷連続運転には向いていない

ここまでのベンチマークの結果から、NUC8i7HVKは小型ながらしっかりゲーミングPCを主張できるパワーを備えたマシンであることがわかった。

だが小型とパワーは両立させることが非常に難しい。発熱地獄になるか、ファンノイズの化物になるかのどちらかとなるが、NUC8i7HVKはどう切り抜けるのだろうか?

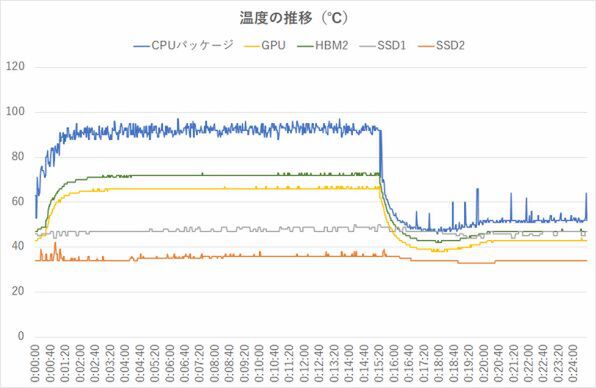

そこで今回はゲーム「Assassin's Creed: Origins」をプレイ状態のままおよそ15分放置、その後ゲームを終了させアイドル状態で約10分放置、その際の温度の推移を「HWiNFO64」で追跡した。CPUのパッケージ温度とGPUの温度、ならびにHBM2メモリーの温度と2基のSSDの温度を追跡する。

Assassin's Creed: OriginsはCPUコアに平均的に負荷をかけるが、今回のテストではおおむね50%前後の負荷が全コアにかかっていた。室温は25度である。

このテストでわかったのは、GPUよりもCPUの温度が一気に上がる傾向が見えた。CPUパッケージ温度の最高値は97℃と高い時もあったが、サーマルスロットリングに突入したコアは4基中1基のみ、しかも2秒程度で温度を下げて通常状態に復帰している。

ボディーが小さいがために爆熱になったPCは過去にいくつも見てきたが、このNUC8i7HVKに関しては、あまり強烈な作業(OCCTとか)をさせなければ、熱的には問題ないと言っていいだろう。

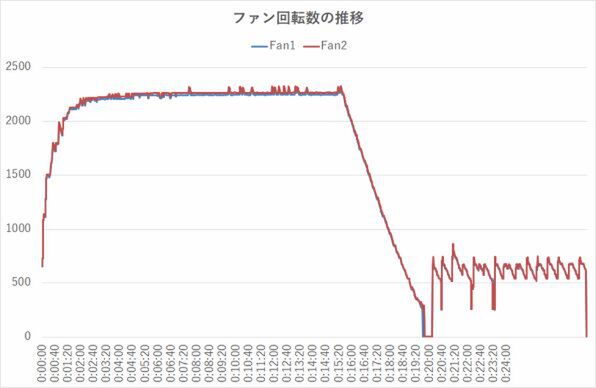

また、ファンの回転数を追跡したのが上のグラフだ。負荷をかけると一気に2200回転強まで上がるが、ファンノイズはエアコンなどのノイズに隠れてしまうほど小さい。夜中に一人でこのNUC8i7HVKを使えばそれなりにファンノイズは気になるが、この程度なら最近の17インチゲーミングノートの方がよほど騒騒しい。静音性の完成度はかなり高いと言える。

ちなみに暗騒音35.7dBAの室内において、NUC8i7HVKの正面から20cmの位置に騒音計(AR814)のマイクを置いたときのファンノイズだが、アイドル時はほぼ暗騒音と同レベルの36dBA、前述のゲーム放置時でも47.7dBAだった。

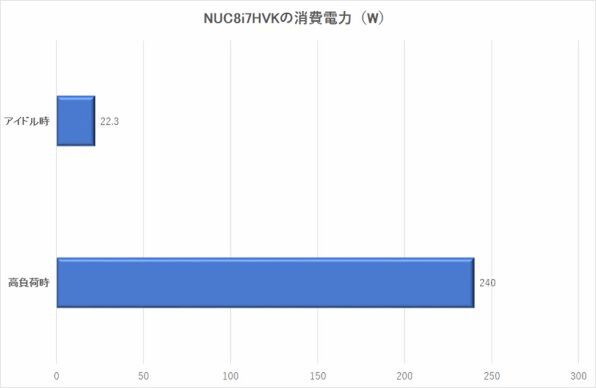

最後に消費電力をラトックシステム「REX-BTWATTCH1」で調べてみた。システム起動10分後の値を“アイドル時”、「OCCT Perestroika v4.5.1」の“Power Supply”テストを10分間実行したときの最大値を“高負荷時”としている。

注目したいのはOCCTでCPUとGPUをフルロード状態にした時だ。NUC8i7HVKのACアダプターの出力は230Wだが、消費電力の最大値は実測で240Wにもなった。

もちろんこの値は数秒しか続かず、あとは220W台でウロウロする感じだが、CPUが高クロック動作であること、さらに元々ワットパフォーマンスの高くないVegaコアを加えたことで、高負荷時は一気に消費電力が増えるのだと推測できる。

拡張性を犠牲にしてでも

小さなゲーミングPCが欲しい人にはアリ

以上で簡単だがNUC8i7HVKのレビューは終了だ。筆者はKaby Lake-G搭載NUCの話を聞いて、爆熱爆音の大失敗作になることを恐れていたが、実際に触れてみると案外静かで実用性も高い。描画の軽いゲームならば下手なゲーミングノートより快適に遊べると感じた。

特に dGPUを搭載したゲーミングノートではゲームを始めるとノイジーなものが多いが、このNUCであればさほど不快感は感じない。

だがアメリカ本国でさえ約10万円という価格の高さを問題とする人もいるだろう(実際にはメモリーとSSD、OSの費用も必要)。メーカー製ホワイトボックスPCを探せば、Core i5またはi7で、GTX 1050 Tiを組み合わせた拡張性の高いデスクトップPCが見つかるはず。冷静に考えるとコスパはあまり高くないのだ。

しかし、本製品はインテルとAMDがフュージョンして生まれたKaby Lake-Gを愛でるためのマシンであると考えるべきだ。

AMD Radeon Technologies Groupの元トップであるRaja氏がインテルに入ったのはこのCPUのためだという観測もあるが、インテルとしては自社製GPUでAMDに立ち向かっていくつもりであることは想像に難しくない。

つまりAMDとのフュージョンは長く続かず、下手をすればKaby Lake-Gの後継はRaja氏主導の下で設計された新GPUである可能性もあるのだ。そう考えると自作PCのファンなら、コレクターズアイテムとしてもぜひ手に入れておきたい一台と言えるだろう。

この連載の記事

-

第474回

自作PC

Core Ultra X9 388H搭載ゲーミングPCの真価はバッテリー駆動時にアリ Ryzen AI 9 HX 370を圧倒した驚異の性能をご覧あれ -

第473回

デジタル

Ryzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの?! WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ! -

第473回

自作PC

「Ryzen 7 9850X3D」速攻検証:クロックが400MHz上がった以上の価値を見いだせるか? -

第472回

sponsored

触ってわかった! Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速&高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ -

第472回

自作PC

Core Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに?内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応 -

第471回

デジタル

8TBの大容量に爆速性能! Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感 -

第470回

デジタル

HEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X/9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化 -

第469回

デジタル

ワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー -

第468回

自作PC

こんなゲーミングPCを気楽に買える人生が欲しかった Core Ultra 9 285HX&RTX 5090 LTで約100万円のロマンに浸る -

第467回

デジタル

Radeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ -

第466回

デジタル

Radeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか? - この連載の一覧へ