コード名「Vail」と呼ばれていたマイクロソフトのホームサーバー向けOS「Windows Home Server」の最新版「Windows Home Server 2011」(以下WHS2011)がまもなく登場する(編注:現地時間の3月29日に製品版相当となるRTM版が公開された)。今回はWHS2011の変更点について解説しよう。

なおβ版時代の次期WHSは、「Windows Homer Server Premium」という名称になっていたが、結局は「Windows Home Server 2011」という無難な名称に落ち着いた。β版時点での情報については、こちらの連載34回も参照していただきたい。

64bit版をベースに

削除されてしまったDrive Extender

β版時点で実装された新機能については、連載34回にて解説しているが、簡単にまとめると以下のようになる。

- 64bit OSの「Windows Server 2008 R2」がベースになり、64bit化。

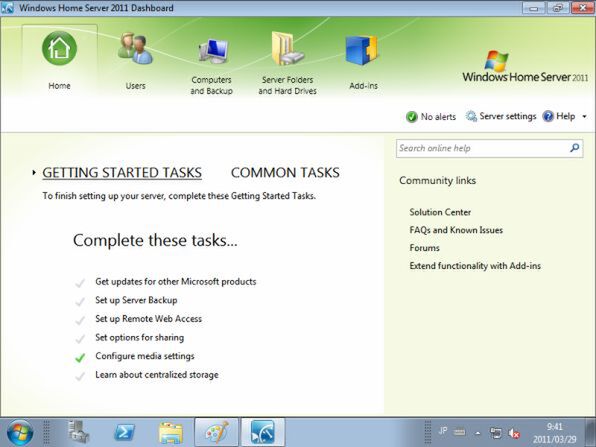

- 管理コンソールが「Dashboard」(ダッシュボード)に変更。クライアント側ソフトも「Launchpad」に変更され、Mac OS Xにも対応。

- Windows 7の「ホームグループ」に対応。

- ビデオストリーミング機能を改良。DLNAクライアントとの互換性も向上。

一方で、2月にリリースされたWHS2011のRC(開発候補版)版では、WHSの特徴ともいえる「Drive Extender」が削除された。Drive Extenderは複数のドライブをまとめて、ソフトウェア的に1台のHDDとして利用できる機能だ。WHS2011β版では搭載されていたのだが、2010年11月にDrive Extender機能の廃止が発表されていたのだ(関連リンク)。

WHS2011の開発を担当しているシニアテクニカル製品マネージャーのMichael Leworthy氏はWHSのブログで、「HDD単体の容量が増えたことで、容量の小さなHDDを何台も組み合わせて擬似的に1台のドライブに見せるDrive Extender機能は、ユーザーのニーズに合っていないのではないか?」と述べている。

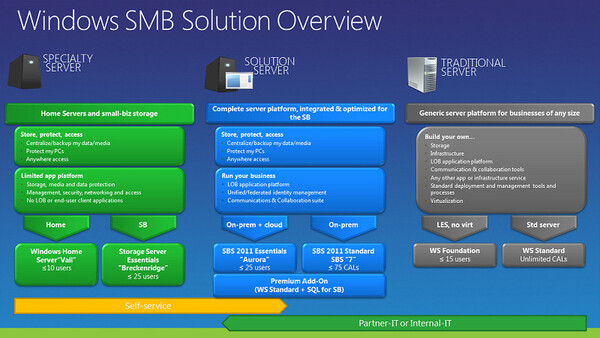

マイクロソフトでは、現行のサーバー向けOS「Windows Server 2008 R2」をベースとした、次世代サーバーOSの開発を進めている。具体的には、中小企業に向けた「Small Business Server 2011」(SBS2011)、クラウドを意識した「Small Business Server 2011 Essentials」(SBS2011 Essentials)、ストレージ専用のOS「Storage Server Essentials」などだ。WHS2011もそのひとつである。

さまざまなバリエーションのOSを開発する上で、Drive Extenderは検証の時間やコストがかかると判断されたのかもしれない。1ドライブあたりの容量が2~3TBなど、TBオーダーで増えている現状を考えれば、Drive Extenderの重要性が低下したというのも納得がいく。

Drive Extenderと同じような機能を提供すると表明しているサードパーティーもある。例えば、Division-M社の「Drive Bender」や、StableBit社の「DrivePool」、DataCore社の「Storage Virtualization」などがそれだ。これらのソフトウェアを利用すれば、Drive Extenderと同等の機能が利用できる。

この連載の記事

-

第50回

PC

次期IE「Internet Explorer 10」プレビュー版が公開 -

第48回

PC

5秒で起動するSplashtop OSを自作パソコンで試す -

第47回

PC

ベンチで検証 Internet Explorer 9 RCの互換性と性能 -

第46回

PC

正式版の直前となるInternet Explorer 9 RC版が登場 -

第45回

PC

Silverlightをさらに進化させる「Silverlight 5」 -

第44回

PC

「Windows on ARM」が持つ意味と課題は何か? -

第43回

PC

GPUを利用できる仮想化ソフト XenClient 実践編 -

第42回

PC

複数のWindowsを使い分ける仮想化ソフト XenClient -

第41回

PC

3秒で起動しWindowsと共存するOS「Splashtop OS」 -

第40回

PC

最新版「PP7」に見るIE9の性能と互換性の高さ - この連載の一覧へ