まずはサーバーの歴史と役割から

コーヒーサーバーとメインフレームから見るサーバーの基礎

2010年11月04日 09時00分更新

本連載では、サーバーの基本知識から製品選びまでの情報をお伝えしていく。今回は、サーバーの歴史を振り返りながら、サーバー機の役割と種類を学んでいこう。

サーバーの語源と役割

世の中には、コンピュータ以外にも「サーバー」と名前のつく機械がある。オフィスにあるコーヒーサーバー、食堂にあるティーサーバー、ビアホールにあるビアサーバーなどがそうだ。コンピュータのサーバーも含め、これらの語源はすべて英語の「server」、すなわち「他者へサービスを提供するための機械」である。

コーヒーサーバーのボタンを押せば適温に保たれたコーヒーが注がれるように、コンピュータのサーバーも、他のコンピュータからの要求に応じて、データやアプリケーションソフトなどを提供する役割を果たしている。ここからは、特にことわりがなければ、サーバーとはコンピュータのサーバーのことである。

サーバーは通常、ネットワークに接続する。他のコンピュータからネットワークを介して要求を受け取り、ネットワークを介してサービスを提供する。逆にいえば、ネットワークを利用したサービスは、たいてい、ネットワーク内のどこかにあるサーバーにより提供されている。

たとえば電子メールは、社内あるいはプロバイダにあるメールサーバーが、メールを保管したり中継することで、サービスを実現している。ブログやTwitterなどでも同様だ。

これらのサービスは、すべて、インターネットにつながったサーバーを使って構築されている。そして、サーバーからメールや画像などのデータを受け取る側をクライアント(client)と呼ぶ。メールの確認もWebサイトの閲覧もすべて、クライアントであるコンピュータからの要求に、サーバーが応答するという動作が基本になっている。

こうしたサーバーは、表1のように提供する機能で呼ばれることもある。

| サーバーの役割 | 機能の概要 |

|---|---|

| ファイルサーバー | ファイルを共有しデータを一元管理 |

| プリントサーバー | プリンタを共有しプリンタの設置台数を減らすとともに、印刷待ち時間も削減する |

| データベースサーバー | データベース管理システム(DBMS)を稼動させ、高機能なデータ管理を実現する |

| メールサーバー | 電子メールの送受信や転送、保管を行う。 |

| Webサーバー | HTML形式の文書(データ)を保管し、クライアントのWebブラウザへ配信 |

| タイムサーバー | 正確な時間を刻み、他のコンピュータに正しい時刻を通知 |

サーバーの歴史

それでは、ハードウェアとしてのサーバーの歴史を振り返ってみよう。この20年ほどの間の、企業における情報システムの中核となるサーバー製品は、以下のように変遷してきた。

- 1980年代:メインフレーム/オフコン

- 1990年代:UNIXサーバー/IAサーバー

- 2000年代:IAサーバー

それでは、それぞれのアーキテクチャーを詳細に眺めてみよう。

まずはじめは、大規模コンピューター「メインフレーム」

メインフレームは、企業の基幹業務で利用されることを狙った大規模なコンピュータで、「汎用コンピュータ」「汎用機」「ホストマシン」などと呼ばれる。1964年に発売されたIBMのSystem/360(S/360)が、企業情報システムをメインフレームで構築する流れを築いた。1970年代にはS/360の後継機種であるIBM System/370(S/370)が大ヒットしてメインフレームの地位を磐石のものとし、その流れは1980年代まで続いた。

メインフレームのハードウェアは、基本的にはベンダーあるいは機種ごとに専用に設計された部品で構成される。CPUはもちろん、メモリやHDDや電源に至るまで、他ベンダーの部品とは互換性がないのがあたり前であった。また、耐障害性を重視してほとんどの部品が多重化されている。

さらに、メインフレームのOSも機種ごとの専用OSであり、専用ハードウェア、およびベンダーの手厚いサポートサービスとの組み合わせで高い信頼性を確保している。このため、現在でも政府機関や金融機関など、高度な信頼性が要求されるシステムのサーバーとして利用されている。

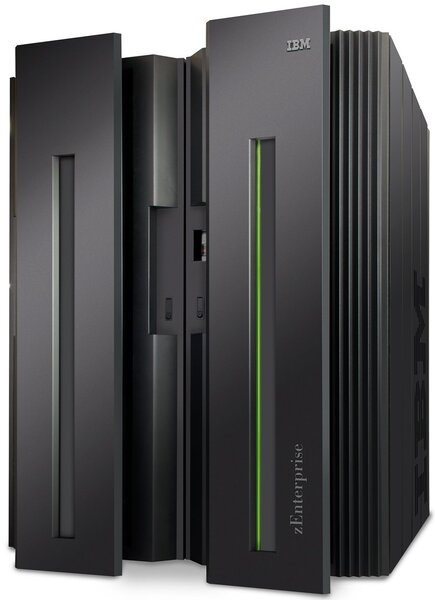

上記の特徴から、メインフレームは調達時のコストもランニングコストも高価である。このため、汎用機による集中処理は「信頼性も高いが価格も高いシステム」になりがちである。現在、メインフレームベンダーには、IBMやユニシス、富士通、日立製作所、NECなどがある(写真1)。

中小企業向けに作られた「オフコン」

オフコンは「オフィスコンピュータ」の略語で、高価なメインフレームを導入するだけの資金力がない中小企業向けに開発された、簡易メインフレーム的なサーバー機である。IBMを始め、富士通や日立、NECなどの汎用機ベンダーのほか、1970年代から1980年代にかけて三菱電機、沖電気工業、東芝などの日本の電機メーカー各社も、競ってオフコン市場に参入した。

当初は機種ごとに専用の部品と専用のOSで構成されていたが、徐々に汎用部品の比率が高まり、機種ごとのハードウェア面での差異は少なくなっていった。現在では、新規ユーザーもほとんどなくなってしまったため、いわゆる「オフコン専用ハードウェア」は消滅し、どのベンダーもUNIXサーバーまたはIAサーバーに専用OSを搭載した機種を「オフコンのソフトウェア資産を活かせるサーバー」として販売している。なお、いまでもオフコン用OSの機能拡張に取り組んでいるのは、IBM(System i)だけである(写真2)。

(次ページ、「汎用部品が使われ始めた「UNIXサーバー」」に続く)

この連載の記事

-

第7回

サーバー・ストレージ

サーバー選びの最終ポイントは保守サポート -

第6回

サーバー・ストレージ

用途と場所から考えるサーバー選びの極意 -

第5回

サーバー・ストレージ

サーバーを便利なツールにするソフトウェアとは? -

第4回

サーバー・ストレージ

サーバーを特徴付けるハードウェアのいろいろ -

第3回

サーバー・ストレージ

フォームファクターで分類するx86サーバー -

第2回

サーバー・ストレージ

信頼性から省電力まで!最新サーバーのスペックを見る -

サーバー・ストレージ

ゼロからはじめる最新サーバー選び -基礎編-<目次> - この連載の一覧へ