|

|---|

| 13日に公開される“食育の時間”サイトのトップページ |

日本マクドナルド(株)は12日、東京・大手町の大手町サンケイプラザにプレス関係者を集め、子どもを対象にした食育サイト“食育の時間(http://www.chantotaberu.jp)”を13日に開設すると発表した。これは同社のCSR(企業の社会責任)活動の一環で、マクドナルドが全世界的に行なっている“Balanced, Active Lifestyles(バランスの取れた食生活と運動によるアクティブなライフスタイル)”の普及活動、日本法人が掲げる“マクドナルドの見えないメニュー、はじまる”の活動にも含まれるという。

|

| |

|---|---|---|

| 上席執行役員の好本一郎氏 | CSR部部長の岩崎 優氏 | |

|

| |

| NPO法人 企業教育研究会の理事長の藤川大祐氏 | NHKエデュケーショナルの教育部部長の箕輪 貴氏 |

発表会には上席執行役員の好本一郎(よしもといちろう)氏、CSR部部長の岩崎 優(いわさきまさる)氏、および今回の活動に協力したNPO(特定非営利活動)法人 企業教育研究会の理事長で千葉大学教育学部助教授の藤川大祐(ふじかわだいすけ)氏、(株)NHKエデュケーショナルの教育部部長の箕輪 貴(みのわたかし)氏らが出席し、サイトの紹介や同サイトを使った教育活動の計画などを説明した。

|

|

| ||

|---|---|---|---|---|

| マクドナルド、企業教育研究会、NHKエデュケーショナルの関係 | 1時間目の“好きなものだけ食べちゃいけないの?”の表紙 | 2時間目の“ハンバーガーは何でできているの?”の表紙 |

“食育の時間”サイトは公開当初、以下の5つ内容(学校の時間割に合わせて1時間目~5時間目とネーミングされている)を中心に、小中学生(小学校高学年以上)を対象とした食に関する教育向けコンテンツ、教師や保護者向けに学習の狙いや教育方針を説明するコンテンツ、学習内容の理解度を把握するためのゲームコンテンツなどを配信する(サイト自体は無料公開)。

- “好きなものだけ食べちゃいけないの?”~栄養バランスと栄養素~

- “ハンバーガーは何でできているの?”~食品群とそのはたらき~

- “どうしてお腹がへるのかな?”~基礎代謝ってなに?~

- “私たちの食べ物は大丈夫?”~衛生管理と食の安全~

- “みんなで食べるとおいしいね!”~正しい食生活~

これらのコンテンツを用いて、藤川氏のグループが選抜した小中学校5校で、9月から“総合的な学習の時間”に授業を行ない、効果測定などを重ねて来年度以降の継続したコンテンツの充実、さらに幅広い教育を目指すという。9月に授業を行なう学校は以下のとおり。

- 愛知県大口町立大口北部中学校

- 岩手県水沢市立水沢小学校

- 千葉県本埜(もとの)村立本埜第二小学校

- 京都府宇治市立平盛小学校

- 鹿児島県名瀬市立名瀬小学校

教育の具体的な内容は、今後担当教師らと話し合いながら決めていくとのことだが、担当教師+企業教育研究会+マクドナルドの3者による“チームチーティング”を行ないたい意向を示している。

|

| |

|---|---|---|

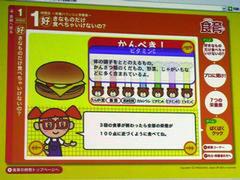

| 学習が終わったら、最後にゲームで学んだことをおさらいする。ゲームは子どもたちを飽きさせない狙いもあるという | 1時間目のゲームでは、3度の食事を自分で選んで、栄養バランスの取れた(100点を目指す)メニューを考える、というもの | |

|

| |

| 毎回4品選ぶのだが、それぞれの食品の栄養バランスは左下にグラフで表示される | 最後にコッコお姉さんが結果について、不足や超過した項目とその作用を教えてくれる |

今回の活動の経緯について、好本氏は「(マクドナルドとしては)一昨年から、ホームページや携帯電話で食品に関する知識や適切な食習慣を身につけるための情報を提供してきた。子どものときから食に関する正しい知識を身に付けさせるべきで、多くの子どもに親しまれているブランドであり、食を扱う企業としての責任から、今回のウェブサイト立ち上げに至った」と語った。

また岩崎氏は、「マクドナルドが(食に関する)情報を提供するというと、色付き(メガネ)で見られるかもしれないが、公正で信頼できる内容であることに留意して、2者(企業教育研究会とNHKエデュケーショナル)の協力を得た」と述べ、サイト運営やコンテンツ開発に当たってマクドナルドの色が強く出過ぎないように配慮していることを強調した。なお、マクドナルドのウェブサイトから“食育の時間”サイトへのリンクは設けられているが、逆に“食育の時間”からマクドナルドのサイトへのリンクはないという。これは授業中に子どもたちが誤ってサイトを移動してしまい、学習以外の内容に興味を奪われないように配慮したものとのこと。

今回、企業と学校の仲立ちを果たした藤川氏は、今回のプロジェクトについて3つのポイントがあるという。

- 企業の教育貢献の重要さ

- 食育を通じて食を理解することの重要さ

- キャリア教育の重要さ

日本の学校には今、さまざまな問題が起きているが、これには教員だけではなく社会全体から多くの人が参加して問題解決に当たるべき。総合学習の時間を通じて、企業が教育の現場に参加する意義は大きいという。子どもたちが現実社会と学習の成果のつながりを見出せないことが学習意欲の低下につながっており、外部の教育を得ながら生き生きした教育につなげていきたい、と期待を示した。また、キャリア教育については、職業意識の低下に対してファーストフード店で働く人々の姿を子どもたちに見せることで、働く意義や意識を感じてもらいたいと話した。