|

|---|

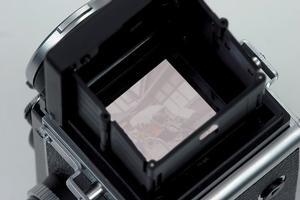

| 写真1 「Rolleiflex MinDigi」。外観は金属外装に合皮製ストラップが付属する本格的なもの。6×6cmブローニー判のような正方形フォーマットで撮影できるのが特徴だ。 |

|

|---|

| ローライがミニデジタルカメラを出展!! “フォトエキスポ2003”開幕――テーマは“『撮りたい』気持ちがUP!する” |

「Rolleiflex MiniDigi」(ローライフレックスミニデジ)は、独Rollei社の二眼レフカメラを模したミニチュアデジタルカメラで、Rollei社の日本正規代理店である駒村商会が企画/販売を行っている。オリジナルは1960年に発売された「Rolleiflex 2.8F」で、同シリーズの中では「完成形」として評価が高い。

サイズは縦横奥行きをそれぞれを半分にした1/2スケールで、手のひらにすっぽりと収まる大きさ。一見すると食玩(カプセルトイ)のような雰囲気だが、外装には合皮貼りの金属が多用されており、高級感がある。

|

|---|

| 写真2 液晶モニタは上部に配置。二眼レフ感覚を忠実に再現している。 |

本体前面には二眼レフならではの2つのレンズが縦に並び、銀塩二眼レフカメラと同様に撮影用レンズは下側となっている。本来はファインダ用の上側レンズはダミーとなっている。本体上部には液晶モニタが水平に埋め込まれていて、折り畳み式のフードを引き上げ、真上から覗き込んで撮影する。二眼レフカメラでは上下が逆になる倒立像表示のため、慣れないと水平が出しづらいが、本機は正立像表示となるので構図を決めやすい。

シャッターボタンは本体前面右下にある。シャッターを切る際には、右側面にあるクランク(フィルム巻き上げ)を必ず回転させなくてはいけない点もオリジナルに忠実だ。背面にある3つのスイッチ(本来はない)と前面左下の撮影/再生モード切り替えボタン(本来は端子部)以外のダイヤルやスイッチはダミーで、左側面にある絞りダイヤルも回転するが機能は付加されていない。電源(CR2リチウム電池)とメモリカード(SD/MMC)は本体下面から装着する。

|

| |

|---|---|---|

| 前面と右側面。 | 背面と左側面。 | |

| 写真3、4 シャッターを切る前には必ず本体左側面の巻上げレバーを引き上げる。ファインダフードの前面と背面にある覗き穴は直視式ファインダ(スポーツファインダと呼ばれる)も装備する。レンズは単焦点で画角は35mm換算で60mm程度とやや狭い。 | ||

デジタルカメラとして見ると、実売4万円という価格に見合う機能/画質と言い難いのは確かだ。撮影画像には白とび/黒つぶれが目立ち、発色も不自然に強くなっている。液晶モニタは、解像度が低く、全体に白っぽく写る点が気になるし、輝度とコントラストが足りず、明るい屋外では被写体の輪郭が見分けにくい。画質や機能で比較するなら、同価格帯のエントリ機を選んだほうがいい。

|

| |

|---|---|---|

| 全体を縦480ドットにリサイズ(縮小)したもの。 | 中央部を640×480ドットでトリミング(切り抜き)したもの。 | |

| 撮影サンプル 正方形の画像もオリジナルに忠実。お世辞にも良い画像ではないがポラロイドカメラのような味わいも感じさせる。 | ||

しかし、本機が非常に魅力的な製品であることは間違いない。撮れる画像はややチープな印象だが、独特の味わいがあり、趣味性が強いトイカメラという本機のポジションにはうまくマッチしている。不満があるとすると、マニアへのサービスが足りないように感じる点だろう。クラシックカメラの雰囲気を出すのならモノクロやセピアモード、液晶表示を倒立像表示にするといった演出も欲しかった。“実際に撮影ができるおシャレなアクセサリ”という使い方も考えられるが、本機は“洒落の分かるマニア”に使って楽しんでもらいたい1台だ。

| Rolleiflex MinDigiの主なスペック | |

| 製品名 | Rolleiflex MinDigi |

|---|---|

| 撮像素子 | CMOSセンサ |

| 画素数 | 有効200万画素 |

| 開放F値 | F2.8 |

| 焦点距離 | 9mm(固定焦点) |

| 出力サイズ | 静止画:最大1760×1760ドット |

| メモリカード | SDメモリーカード/MMC |

| 液晶モニタ | 0.9型 透過型カラー液晶 |

| バッテリ | CR2リチウム1次電池(約2.5時間利用可能) |

| サイズ(W×D×H) | 49×45×73mm |

| 重量 | 100g(装備重量) |