ニコンからフルサイズミラーレスの最新モデル「Z6Ⅲ」が発売された。撮像素子は前モデル「Z6Ⅱ」と同じ2450万画素だが、世界初の部分積層型を採用したことで注目を集めている。次から次へと新しい技術が搭載する各メーカーの開発陣には頭が下がる思いだ。

この部分積層型撮像素子のおかげで高速性能がアップしたというのが「Z6Ⅲ」の特徴だが、普段動体撮影をほとんどしない自分にとっては通常の撮影での撮り心地も気になるところ。ニコンから試用機を借りたので前モデルからの進化点も含めチェックしていこう。

世界初の部分積層型撮像素子

メカニカルシャッター搭載

まずは部分積層型まわりから。ちなみに積層型とは受光する画素部と処理をおこなう回路部を分離して積み重ねた構造の撮像素子のこと。回路部のサイズを大きくできるので、そのぶん処理速度が向上し、高速連写や動体歪みのない電子シャッターが可能になる。

上位モデルの「Z9」や「Z8」で採用している積層型は撮像素子全面に回路部があるが、「Z6Ⅲ」の部分積層型では上下のみに回路部を配置している。一般的な撮像素子よりは高速で、上位モデルより処理速度は劣るがコスト面で有利(あくまで個人的予想)といったところだろうか。なお「Z9/8」はメカニカルシャッター非搭載だが、「Z6Ⅲ」には搭載されている。

スペックで見ると高速連続撮影(拡張)のメカニカルシャッター最高速度は秒14コマで前モデルと変わりはないが、電子シャッターに切り替えると秒20コマに向上する。

さらに画質や撮像範囲に制限はあるが最高秒120コマの超高速連写が可能な「ハイスピードフレームキャプチャー+」にも対応。プリキャプチャーも備え、電子シャッターでの高速連写は上位モデルと遜色はない。

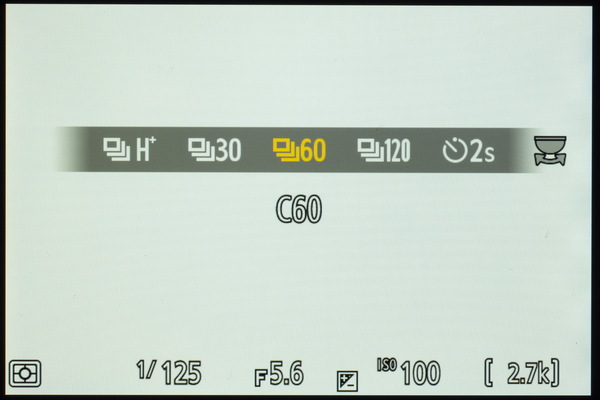

より高速な連写を可能にする「ハイスピードフレームキャプチャー+」。速度は秒30・60・ 120から選べる。画質はJPEG NORMALのみで、秒120コマ時はDX(APS-C)クロップ限定で1000万画素相当(3984×2656ドット)になる。

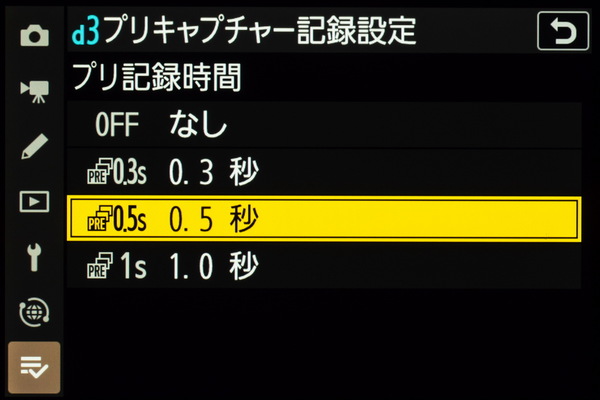

「ハイスピードフレームキャプチャー+」ではシャッターボタンを押してからさかのぼって記録するプリキャプチャーで撮影ができる。ただ通常の高速連写では電子シャッターでもプリキャプチャーは使用不可。このあたりは融通を利かしてほしいところ。

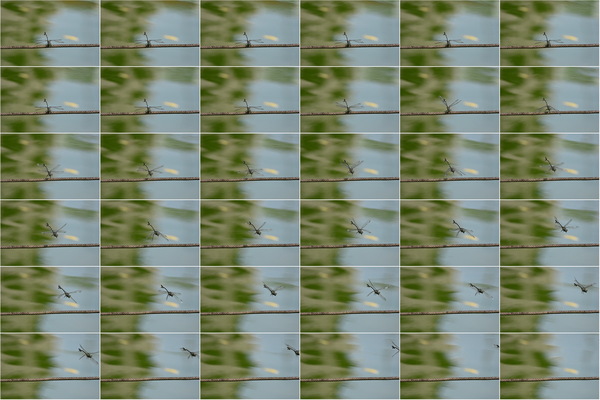

「ハイスピードフレームキャプチャー+」C120(秒120コマ)&プリキャプチャーで鳥やトンボが飛び立つ瞬間を撮影。使用レンズ「NIKKOR Z 28-400mm F4-8」・絞りF8・シャッタスピード1/4000秒・ISO3200。

電子シャッターで気になるのが動体歪みだ。走っている電車で試してみたが、メカニカルシャッターよりも歪みはあるものの、ごくわずかなので実用上気になるほどではなさそうだ。

電子シャッター時のストロボ同調速度は1/60秒以下でFP発光は不可。上位モデルは1/250秒以下(専用ストロボ使用時)でFP発光も可能しているので、このあたりは処理速度差だろう。ただ「Z6Ⅲ」もメカシャッターなら1/200秒以下でFP発光対応するので特に問題はない。

シャッタースピードの最高速も電子で1/16000秒(メカニカルは1/8000秒、電子先幕では1/2000秒)と上位モデルの1/32000秒よりは1EV低い。

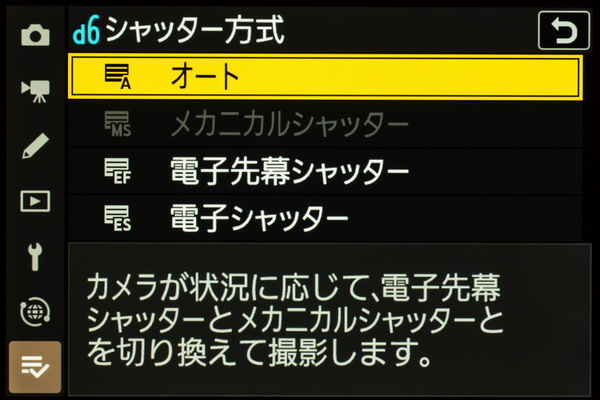

また「Z6Ⅲ」のシャッター方式の選択画面にはオートという項目が追加され、メカニカルと電子先幕を自動的に切り替えてくれる。そのかわりレンズによってはユーザーがメカニカルを選べない設定になった。オートというなら1/8000秒以上のシャッタースピードになるような状況(大口径レンズを絞り開放で撮るなど)では、自動的に電子シャッターに切り替わるとより実用的なのだが。

キットレンズの「NIKKOR Z 24-120mm F4 S」はでメカニカルの選択は不可。何故このような仕様かは謎だが、電子先幕のデメリットは露出ムラやボケ欠けなど高速シャッター時に起こりやすい。1/2000秒以上なら自動的にメカニカルに切り替わるはずなので、気にすることはないか。

ボディーは前モデルから微妙にサイズアップしているが、実際に手にしてみると数値ほどの差は感じられず、収まりがよいグリップのホールド感で軽快に構えられる。

操作ボタン類は上面の露出補正ボタンの位置が少し後方に移動したり、表示パネルのイルミネーターボタンが新設されたりしてはいるが、ほとんど変わりはない。よく見ると背面のドライブボタンと再生ボタンが入れ替わっているが、これは「Z9/8」と揃えたからだろう。元の配置が好み(慣れている)なら、カスタマイズで変更できる。

ボディーサイズは138.5(W)×101.5(H)×74(D)mm、重量はメディアとバッテリー込みで約760g。ちなみに前モデル「Z6Ⅱ」は約134(W)×100.5(H)×69.5(D)mm、705g。

動画機能も6K(5376×3024ドット)60Pや4K120P(DXモード)でRAW記録にも対応と大幅に進化。それに合わせてか背面液晶にバリアングル式に、側面のHDMI端子がフルサイズのType Aに変更されている。

EVFは576万ドットになり

ブラックアウトもなし

EVFの解像度は上位モデルの369万ドットを超える576万ドット。前モデルもEVFの視認性は優秀なので違いが判るほどの差はないが、やはりクリアな表示は覗いていて気持ちがいい。

また高速連続撮影(拡張)時には電子シャッターはもちろん、メカニカルシャッターでもブラックアウトフリーにように像が途切れずに表示してくれる。どのような仕組みかイマイチ理解できてはいないが、とにかく動いている被写体を追いかけながら撮影するときには強い味方になってくれる。

メディアはCFexpresssTypeBとUHS-II対応SDのデュアルスロット。前モデルまでCFexpresssはオーバースペック気味な感もあったが、連写や動画が強化されて「Z6Ⅲ」なら速度をいかんなく発揮してくれるだろう。

バッテリーも引き続き「Z9」以外のニコンフルサイズ共通の「EN-EL15c」で、公称の撮影可能枚数は約380枚。実際には約3時間でRAW+JPEG47カット94枚、プリキャプチャーでの高速連写2836枚を撮影した時点で残36%。バッテリー消耗が激しいプリキャプチャーでこれだけ撮れるならスタミナは十分だ。

画質は2450万画素とスタンダードクラスだが、キレのよい解像感で画素数以上にシャープに感じられる。初期設定の画像仕上げ(ピクチャーコントロールオート)もメリハリの効いたコントラストや色乗りの良い発色が印象的だ。

キットレンズの「NIKKOR Z 24-120mm F4 S」で撮影。高い解像感で遠景のビル群の精細に写している。絞りF4・シャッタスピード1/1600秒・ISO100。(以下共通ホワイトバランスオート・ピクチャーコントロールオート・アクティブD-ライティングOFF・ヴィネットコントロール標準)

この高画質にはレンズも起因しているだろうが、キットレンズ「NIKKOR Z 24-120mm F4 S」はもちろん、今回試用した「NIKKOR Z 28-400mmF4-8 VR」も描写はかなり優秀で、高倍率ズームに対する認識が一転した。

高感度は常用最高がISO51200からISO64000に1/3EVほどアップしている。ただ高感度画質が向上したかというと微妙なところ。JPEGのノイズ処理が標準では少し強めのようでISO12800でも拡大して見ると細部の解像感低下が感じられる。RAWでノイズの具合を見るとISO25600超えたあたりから急激にノイズが増えてくる。気になるなら最近のトレンドであるAIノイズ処理に頼るのも手だろう。

ISO12800で撮影。拡大してみると細部に少し解像感低下は見られるが十分常用できる。使用レンズ「NIKKOR Z 24-120mm F4 S」・絞りF11・シャッタスピード1/10秒・ノイズ処理標準。

常用最高のISO64000で撮影。さすがに解像感が低下しているが拡大して見なければ許容はできる。使用レンズ「NIKKOR Z 24-120mm F4 S」・絞りF4・シャッタスピード1/20秒・ノイズ処理標準。

ボディー内手ブレ補正は約8段分と上位モデルを上回り、測距点に合わせ手ブレ補正を最適化する「フォーカスポイントVR」も搭載。手ブレ補正非搭載レンズ「NIKKOR Z 24-120mm F4 S」で試してみると広角遠景ならシャッタースピード1/2秒、望遠側近景でも1/8秒程度なら安全(もちろん油断は禁物だが)だった。

「3Dトラッキング」で

スナップ撮影も快適に

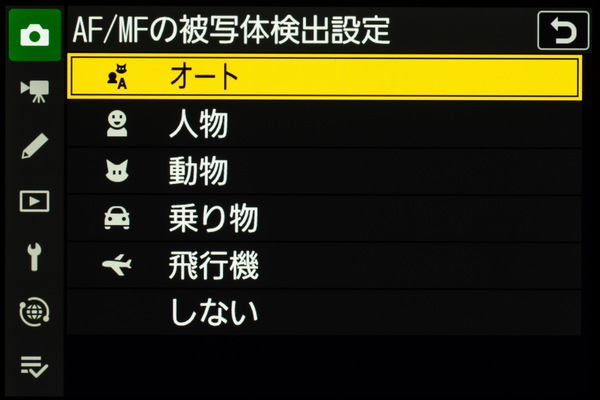

またAFにも改善が見られ、メーカーいわく「Z9」のAF性能を継承と謳っている(自論だがZシリーズのAFは「Z9」以前以降で別物だと思う)。代表的なのは被写体認識だろう。人物や動物、電車の飛行機などの乗り物にも対応。すべての検出対象に対応するオートも備えている。

実際に試してみると鉄橋越しの電車や正面を向いて瞳が見えにくい動物などでは認識に戸惑ったり、飛んでいる鳥など動きが速いと途中でロストしやすいように感じた(自分の技量不足のせいもあるが)。AF性能はファームアップで劇的に改善することもあるので今後に期待しよう。

ただ一般的なAFでも確実に性能の向上は実感することができる。個人的に一番うれしいのは被写体の動きを追尾する「3Dトラッキング」AFの搭載だ。

例えば画面端の被写体にピントに合わせたい場合、従来なら測距点を移動させていたが、「3Dトラッキング」ならまず被写体に測距点を合わせ、その後構図を整えれば自動的に測距点が移動してくれる。

「3Dトラッキング」はAF-Cで動作するが、設定でフォーカス優先にしておけばAF-S感覚でピント重視の撮影が可能。コントラストの低い被写体では追尾しにくい場合もあるが、そんな時は任意のボタンにAFロックを割り当てておけば対処できる。また前モデルはAF-C時では合焦表示が無かったが、「Z9」以降の機種からは設定で表示ができるようになっている。「3Dトラッキング」のおかげで街中のスナップが断然快適になった。

この連載の記事

- 第306回 撮りたい時代を指定して写真も動画も撮れるタイムマシンカメラだ=「instax mini Evo Cinema」実機レビュー

- 第306回 2026年のノート用CPUの主役となる両雄=「Ryzen AI 400」と「Core Ultra 3」の速度を徹底比較できたっ!!=ASUS新「Zenbook 14」実機レビュー

- 第305回 これが2026年のソニーαの基本モデルだ!!=新3300万画素センサーで毎秒30コマになった「α7Ⅴ」実写レビュー

- 第305回 白黒写真しか撮れないコンデジ「ライカQ3モノクローム」実写レビュー=写真の本質を体感できるカメラだっ!!

- 第304回 12月発売なのに超お買い得なCopilot+PC合格の最新AI内蔵オールインワンPC「ExpertCenter P600 AiO」実機レビュー

- 第303回 世界初の全天周カメラ搭載ドローン「Antigravity A1」実機レビュー

- 第302回 大人気のスマートウォッチ最高モデル「HUAWEI WATCH Ultimate 2」実機レビュー

- 第301回 3万円台で買える「全方向障害物検知+全面プロペラガード」の安全Vlogカメラだ=「DJI Neo 2」実機レビュー

- 第300回 マニュアルレンズで激ボケと超解像写真を楽しむ「ライカM EV1」実写レビュー

- 第299回 1kg切りなのにバッテリーで30時間超えのAIノートPC「VersaPro UltraLite タイプVY」実機レビュー

- この連載の一覧へ