遠藤諭のプログラミング+日記 第205回

「電脳秘宝館・マイコン展」──Intel 4004“ナゾ基板”の正体と、日本最初の野球ビデオゲーム「ラスト・イニング」

2026年02月09日 09時00分更新

「ナゾ基板」とは?

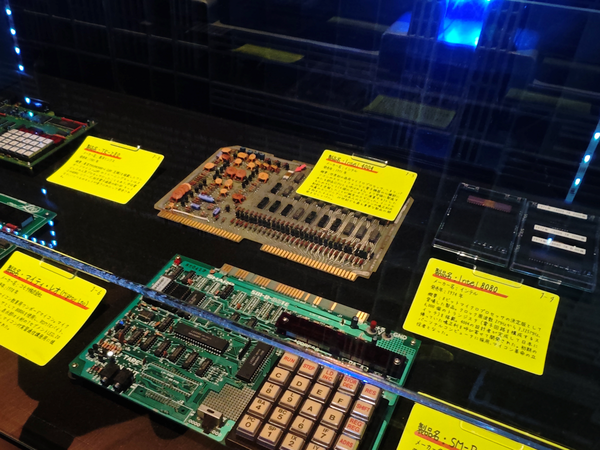

2025年7月19日(土)から、角川武蔵野ミュージアム4階 荒俣ワンダー秘宝館にて「電脳秘宝館・マイコン展」が開催されている。展示品はミュージアム担当者、青梅マイコン博物館館長の吉崎武氏、そして私の三者で選定した。機材の多くはマイコン博物館の収蔵品であり、私は一部機材の提供とパネル原稿の執筆を担当した。

詳しい展示内容は、(「電脳秘宝館 マイコン展」で、あのマイコン、このパソコン、その原点を訪ねよう)をご覧いただきたい。また、情報処理学会の『情報処理』(Vol.67)にも寄稿させていただいた(「電脳秘宝館・マイコン展」で日本のマイコン,パソコンの歴史を振り返ろう)。これは、いまコンピューターサイエンスを学んでいる若い研究者やエンジニアに知っておいてほしいという思いで書いたものである。

今回のマイコン展で、私がとくに展示したいと考えていたのが「Intel 4004」である。インテルが1971年に発表した、世界初のマイクロプロセッサとされる製品だ。これは日本の電卓メーカー・ビジコンの発注をきっかけとして開発され、若き嶋正利氏がインテルに出向して論理設計を担当した。

私もセラミックパッケージの4004を所有しているが、吉崎氏は4004を搭載した「基板」を所持しているという。吉崎氏は、今年で創刊50年目を迎えた『月刊アスキー』の最初期の編集長(私の4代前)で、この時代のマイコンに精通した人物である。

ところが、その4004を載せた基板が「どんな製品の、どの部分」なのかが分からない。展示準備はタイトで、結局パネル原稿としては、次のようにしか説明できなかった。

製品名:Intel 4004

メーカー:インテル

発売年:1971年

概要:世界初の商用マイクロプロセッサ、つまり、パソコンやスマートフォンなど電子機器の心臓部にあたる部品(CPUとも呼ばれる)。より安価に製造するため4ビット(4個のオンオフで演算する)とした制約を克服したことが誕生のカギだった。インテル所属のエンジニアに、日本人であるビジコンの嶋正利を加えた4人が、20世紀でも最も重要な製品の開発を成し遂げた。

※展示は、そのIntel 4004 搭載基板。

実は、パネル原稿の執筆に関してはちょっとしたアクシデントがあった。マイコン博物館の収蔵品リストをもとに書いたところ、実際に搬入された機材と異なるものがあったのだ(PC-8801mkIISRがMR、X68000がACEであるなど)。そのため、展示が始まってからいくつものパネルの説明を訂正することになった。しかし、このIntel 4004のパネルだけは、そうした修正では直すことができない歯切れのよくないものとなっていた。

ビデオゲームの前にエレメカやピンボールでマイクロプロセッサは使われていた

“ナゾ基板”について思いがけない手掛かりが見つかったのは、この原稿を書いている約1週間前だった。

2026年1月25日(日)、国立新美術館で開催された「ARCADE CIRCUIT 2026」は、文化庁が主催し、ゲームアーカイブ機構(仮)設立準備会が共催したアーケードゲーム関連イベントだった。ゲームAI開発者の三宅陽一郎氏から教えていただき、ZEN大学の細井浩一氏、おにたま氏(OBSゲームリサーチ)、さらに以前インタビューさせてもらったことのある『スペースインベーダー』開発者の西角友宏氏も参加されていた。

それは、吉井正晴氏(元セガ)による「ゲームを裏で支えるハードウェアの開発について」というセッションにおいてだった。おにたま氏が聞き手となって吉井氏の話を引き出す形である。当日の様子はアーカイブされているので、この分野に興味がある方はぜひチェックしてほしい。おにたま氏によるビデオゲームの歴史解説も分かりやすく、他の二つのセッションも非常に内容が充実していた。

吉井氏のセッションの中で、私が「おっ」となったのは、1976年に手掛けたピンボールゲーム「セガ・ロデオ」である。ピンボール台の奥にある得点表示パネルとともに、その基板がスクリーンに映し出された。私は、「こんなパターンの基板、どこかで見たことがあるぞ」と声が出そうになった。角川武蔵野ミュージアムで展示している“ナゾ基板”と、なんとなくではあるが部品の種類や配置に通ずるものがある。

吉井氏とおにたま氏のトークによれば、「セガ・ロデオ」の基板にはIntel 4040が使われていたという。Intel 4040は、1971年のIntel 4004の後継として1974年に登場したプロセッサである。実はトークの途中、おにたま氏が「ビデオゲームより先にエレメカやピンボールでマイクロプロセッサが使われていた」とさりげなく発言していたのだが、私はその箇所を聞き漏らしていた。慌ててスマートフォンで調べてみると、ピンボールマシンでは4ビット時代からマイクロプロセッサ搭載が試みられていたことがわかった。Intel 4004の搭載例としては米国で「Bally Alley」というエレメカのボウリングゲームが知られているらしい。

ビデオゲームにマイクロプロセッサが使われるようになる前は、TTLというシンプルな論理回路を組み合わせ、ランダムロジックでゲームを制作していた。ポータブルゲームでは、LSIを用いたマテルの「Mattel Auto Race」(1976年)が出た頃でもある。私は、TTLからマイクロプロセッサへの順当な進化、ポータブルや家庭用ではLSIといった図式で捉えていた。しかし、エレメカやピンボールでマイクロプロセッサが使われていたとは!

一昨年、嶋正利氏の自宅を訪問した際、インテルは8080の段階でもキャッシュレジスター用途などを主目的としてマイクロプロセッサを開発していたと聞いた。ピンボールのような娯楽機器で、4ビット段階からプロセッサが使われていたというイメージは私にはまったくなかった。ピンボールは電磁的なリレーやカウンタの塊で動いていると思い込んでいたからだ。アメリカのComputer History Museumにもピンボールマシンは展示されていないではないか(これは単に私の勉強不足の言い訳だが)。

「こんな基板はピンボールだね」──ナゾが薄れる瞬間

イベント終了後、私は吉井氏に声をおかけした。そして、ピンボール基板について質問した。「セガ・ロデオはIntel 4040が使われていたそうだが、Intel 4004は使われなかったのか?」と尋ねると、「最初はIntel 4004でやっていました」と返答があった。そこで、電脳秘宝館・マイコン展の“ナゾ基板”の写真を見せたところ、「こんな基板はピンボールだね」と即答してくれたのだった。

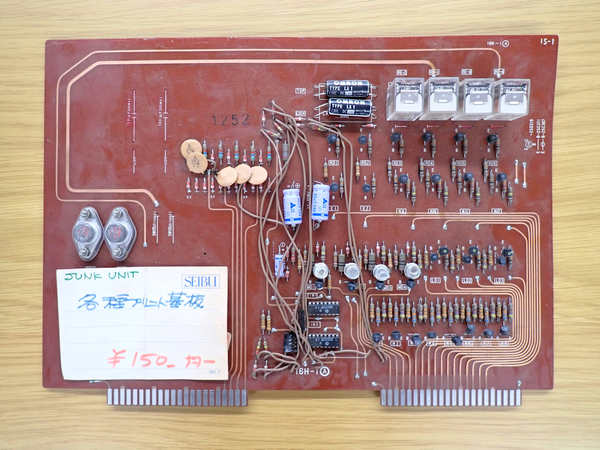

この件について、吉崎氏にメールすると返事がきて、私と同じくエレメカ系のアーケードゲームにマイクロプロセッサが使われていたとは考えられていなかったようす。ナゾの4004基板はコンピュータ用途とは思えない部品配置で、用途が謎だった。また、基板のグレードから見て産業機器に組み込まれていたとは考えにくい。しかし、エレメカ系アーケードゲームにはピンボール以外にもいろいろな種類があったので、ナゾの4004基板もそういった用途だった可能性が十分にありうるという内容だった。

メールには写真も添付されていた。「CPUは載っていませんが、手元にある別のジャンク基板も、部品配置から用途が謎でしたが、エレメカ系アーケードゲームだった可能性があります。(中略)この基板の入手先は、伝説の“アスターインターナショナル”です。1975年頃に西武池袋店で開催されたマイコンイベントのジャンク基板即売会で売れ残った品です」との説明だ。吉崎氏は、売れ残った基板を50年間も保管していたことになる。さすが。

これには、追伸もあって「このマイコンイベントが好評で、西武池袋店では、その後、マイコンショップが正式オープンとなります。取り扱い製品として、PET2001とAppleⅡを提案したら、その案が通り、西武池袋店にPET2001とAppleⅡが並びました」と書かれている。1970年代のデパート小売り業界というのはなかなか元気があったことが思い出される。1976年の東急ハンズ、1980年の無印良品、パルコ文化となっていくわけだが、これらはマイコンと並列に進行していたことがわかる。

残念ながら「どのマシンのどの基板か」と正確に同定できたわけではないし、「セガ・ロデオ」の基板とそっくりというわけでもない。それでも、エレメカ黎明期から「SG-1000」など家庭用ゲーム機も手がけた吉井氏の証言と、吉崎氏の実体験が重なったことで、“ナゾ基板”の実像にだいぶ近づけたのではないかと思う。

あの日、プレイしまくった『ラスト・イニング』との再会もはたせてしまった

実は、吉井氏のセッションでは、もう一つ、非常に個人的ながら大きな収穫があった。それは、吉井氏が開発したアーケードゲームの紹介の中で登場した『ラスト・イニング』である。1975年発売で、日本における野球ビデオゲームの元祖と呼ぶにふさわしい内容のものである。私はこの『ラスト・イニング』のことがずっと気になっており、後年いろいろな人に話してみたが、周囲にこれを知っている人はいなかった。『月刊アスキー』(1989年7月号)の連載「近代プログラマの夕」には、「最初に熱くなったテレビゲームは、モノクロ画面の野球ゲーム『ラストイニング』(?)だ」と書いている(単行本『近代プログラマの夕』第1巻15ページ)。

その原稿の中で「ファミスタが所詮バリエーションに過ぎない」などと書いていて、さすがに言い過ぎと思われるかもしれない。しかし、「野球ゲーム」の体をしっかり成していた凄さは、断言するが、当時、実際にプレイした者でなければ分からない。吉井氏の証言によれば、それまで「ポン」に始まる、周期的に玉が動き続け、その角度や速度の変更だけで完結していたような世界が、この野球ゲームの登場によって、いきなりまったく別次元の難易度になったという。例えば送球して一塁なら一塁でボールが「止まっている状態」を作り出すこと自体が、まず非常に大変だった。

そもそも、まだCPUが用いられていない、TTLを使ったランダムロジックで回路だけで組み上げられたものだったことを想像してほしい。野球ゲームを成立させることが、いかに困難なことだったか。車のレースゲームはあったが、連続的な動作で乗っている車をパドルとして動かすだけである(ある意味テニスゲームに近い)。積年のモヤモヤが一気に晴れ、イベント会場の椅子から立ち上がって飛び回り、誰かに報告したい気持ちになったほどだ。

ひょっとしたらデジタルのフレーバーの強い私の人生に少なからず影響を与えたかもしれない。本当に「ありがとう」と言いたい気持ちだった。吉井氏にハグはしなかったが、硬い握手をさせていただいたのだった。50年も前に自分が遊んだアーケードゲームの開発者と、こうして直接会えるとは思ってもいなかった。関係者のみなさまに心から感謝したい。

この際なので、『近代プログラマの夕』の「ラスト・イニング」について言及している回を再録しておくことにする。

パックマニアのためのパックマニア|●Act.31:1989年7月号掲載

おまえはいったい何者だ

西武新宿駅をはさんで歌舞伎町が消費地なら、反対側の西新宿7丁目から大久保百人町にいたるエリアがその供給基地だった。終電がなくなるまでその辺の路地で管を巻いて、フラフラと歩き出すと、倉庫のような車庫のような店の前で、何か黒いものにぶつかりそうになる。この真夜中に道路に半分ほどはみ出して、カクテルテーブルがずらりと並べられてメンテナンスを受けているのだ。天井のガラス板は悪魔の翼のように60度開け放たれ、OS劇場のネオンを映し出していたかもしれない。

いわずと知れたインベーダーゲームである。もちろん、それ以前にもテレビゲームはいくらでもあった。はるか昔に水上の温泉旅館で「ポンゲーム」(CRTを縦に2つに割り、2人でテニスをやる初期のビデオゲーム)をやった記憶はあるが、ずっと忘れていた。それよりも、ガラスの中にキャラメルなどのお菓子の箱が散在していて、それをリモコンのパワーショベルで取り上げて外に出すと、それが自分のものになるといった趣向のゲームのほうが深く心に残っている。

最初に熱くなったテレビゲームは、モノクロ画面の野球ゲーム「ラストイニング」(?)だ。通称“ファミスタ”こと「プロ野球ファミリースタジアム」も、所詮はそのバリエーションに過ぎないと思わせるほどの初期のスポーツアクションゲームの秀作である。このゲーム、ほんの数年前までは下北沢のゲームセンターなどでプレイすることができたのだが、語られることも少なく、正確なタイトルもメーカーも分からない。ご存じの方はお教え願いたい。

そのあとが、いわずと知れた「ブロック崩し」と「インベーダー」である。現在のゲーム風俗への引導となった2大ヒット作だ。「風船ピエロ」や「ドライブゲーム」の類もあるが、個人的には、サボテンの間で2人の西部劇ふうの男がピストルを撃ち合うという、名もなきゲームにはまったこともある。水道橋FUN CITYの横の出入り口にあったゲームだ。ご存じの方もいるのではなかろうか。

「ブロック崩し」は、明らかに水上の温泉旅館で見た「ポンゲーム」の進化形と見てとることができる。しかし、あるとき「インベーダーゲーム」が、実は「ブロック崩し」の進化したものであるというのを聞いて、静かで深い感動を味わった記憶がある。

シューティングゲームの空前のヒット作「インベーダー」が、もっともベーシックなアクションパズルものというべき「ブロック崩し」の直系であるというのは、なかなかの話ではなかろうか。インベーダーゲーム華やかかりし頃には、そのものずばりブロック崩しからインベーダーへの移行を身をもって体験した私であったが、当時、そんなことは思いもよらなかったのだ。

ブロック崩しは、面をクリアしていくと、ブロックの固まりそのものが少しずつ下に降りてくる。ブロックが近くなれば、それだけボールがブロックに跳ね返ってくる時間が短くなる。つまり、プレイを続けるにしたがって難易度が高くなるように作られていたわけだ。このブロックが降りてくるというイメージが、そのままインベーダーの降下運動に発展するのだという。それに変化を付けるために、ラケットでボールを打ち返すのではなく、ブロックの生まれ変わりであるインベーダーを撃ち落とすということになったというのだ。

ちょっと分かりにくいかもしれないが、ブロックはインベーダーに、打ち返すボールは弾丸に、ラケットは砲台にメタモルフォーゼしてしまったのだ。

そんなインベーダーゲームのカクテルテーブルが、真夜中の盛り場のバックグラウンドでメンテナンスされていたわけだ。大久保百人町は、江戸時代、鉄砲隊100人がいたことでその名があるというが、罪のない無数のインベーダーたちが、毎晩、砲台から発射される弾丸に撃たれビデオの藻屑と消えていったのである。

Y君のこと

インベーダーゲームでいつも私の脳裏をかすめるのは、Y君のことだ。Y君は、ブームのさなか新宿はミラノで行なわれた㈱タイトー主催のインベーダー大会で第2位に輝いたという実績を持つ。高田馬場のゲームセンターなどで開かれた予選を勝ち抜き、この晴れの舞台に駒を進めることになったのだという。彼の実力がどの程度の水準かというと、足でジョイスティックとボタンを操作していくらでもプレイを続けられるのだ。

インベーダーの大会は、一定時間プレイして最高得点を競うというものだ。そんな中でY君は、序盤のプレッシャーを持ち前の腕さばきでクリアし、中盤以降はトップをキープし続けた。TV中継のカメラをはじめとする報道陣が、彼のゲームを見守る。息を飲むような時間が続いた。しかし、彼が勝利を意識したほんの一瞬に、画面下の砲台は赤い炎を上げて消えたのだった。

いくらでも続けられるはずだったのではないかって? というのは、主催者側で、ゲームに決着がつかないのではないかと予想を立てたらしく、標準のものよりも数段動きの速い特別仕様のインベーダーが使われたからだ。この種のハイスピードバージョンの例としては、アメリカでは市場にも登場した「パックマン」のそれがある。

そしてパックマン

さて、インベーダーの翌々年にデビューしたパックマンは、これまた、ドットイート型(画面上の点をキャラクターを通過させることで消していくゲーム)の不滅の名作である。4匹のモンスターとパックマン(プレイヤー)が追いつ追われつするというあれだ。

缶蹴りというか鬼ゴッコというのか、ふだんはモンスターが強いのだが、パワー餌を食べたあとのブルーコンディションになると、逆にモンスターをやっつけられるといった単純明快なルールである。ところが、アメリカにはこの手の子供遊びが存在しないのかどうか、日本以上にアメリカで大きな成功をおさめたというのは、有名な話だ。

モンスターというよりも、全米で25セント硬貨をパクつきまくったわけで、それをプレイするためのノウハウ本がノンフィクション本のベストセラーのトップテンに入ったり(当時としてはゲーム本が売れるのは珍しかった)、子供向けのキャラクター商品が氾濫したり、ナムコの社長が『TIME』誌の表紙を飾ったり、さらにはパックマン・マヌーバーなどおよそ関係ない分野の術語に登場したりといった状況だったのである。

パックマンの設計思想は、『実録天才プログラマー』(アスキー出版局)の岩谷徹氏(ナムコ)の章で読むことができる。この歴史的なビデオゲームデザイナーによれば、4匹のモンスターには、「追いかけ」、「待ち伏せ」、「おとぼけ」、「気まぐれ」といった性格と、それぞれ自分の好きなコーナーが与えられ、周期的に各自のコーナーからパックマンめがけて襲ってくるように設計されているという。

パックマンの面白さの秘密は、シンプルでかわいいキャラクターデザインもさることながら、こうした性格づけのあとは、その抽象化された世界ですべてが完結するという、ライフゲームにも似たゲーム作りのコンセプトにあると思う。パックマンの住人にとっては、あの2次元のビデオマップが世界そのものなのだ!

そして、もう1つの面白さのエッセンスは、その周期性、または攻守の逆転にあるのだと思う。そのことは、ブルーコンディションから点滅しかけているモンスターを食べようとして、あと少しというところで元の色に戻ってしまい、危うくモンスターの尻を嘗めながらも助かった、というような時にきわだって感じられる。あるいは、すべてのモンスターを食べたあと、迷路の中をヒラヒラと巡りながら巣に戻ろうとするモンスターの魂(目の部分?)を悠然と追いかけ、メガネを掛けた状態になってみるというような時に満喫できるだろう。

この周期性と攻守の逆転の発想は、通常のアクションゲームにももちろん隠されているが、むしろ、野球ゲームのようなものに似ているフシがある。さて、パックマンにはその後、「パックマン2」、「ミス・パックマン」、「パックマンジュニア」などのバリエーション、そして、アメリカのパックマン家族を描いたアニメーション番組をモチーフにした「パックランド」などが作られた。しかし、1988年になって、われわれパックマニアが目を疑うほどの秀逸な、そして愛に満ちたゲームが登場する。それは、往時のパックマンプレイヤーがアメリカでそう呼ばれたという「パックマニア」という名前が冠された、3D版のパックマンだったのである。

最後に、あまり知られていないが、とても強力なパックマンの裏技を1つ紹介しよう。これは、基本的にアーケード版でしか実現しないという微妙なものなので、ゲームセンターでパックマンを見つけた時にでも試みてほしい。それは、パックマンを適当なタイミングで、スタート地点のすぐ右上の角に、上向きにつけるのだ。この状態では、4匹のモンスターは彼を見つけることができないのである。この現象は、ファミコン版でもかろうじて近い形で実現できる。ファミコン版の場合、4匹のモンスターが自分のコーナーへ戻るという行動を3回繰り返したあとに、この動作をやるといい。モンスターは彼の回りを巡るだけで、決して襲ってはこなくなるのだ。

付記

パックマン本がどれだけ出ていたかは不明だが、その筋で有名なKen Ustonの『Mastering Pacman』があり、同じ著者の『Score! Beating The 16 Video Games』にも当然のことながらパックマンの章がある。『The Winner's Book of Video Game』(Craig Kubey著)では、GETブラザーズというサンフランシスコを代表するパックマニア3人組の話が登場する。1981年7月、デイビスのデイリークイーンで行なわれたギネス・ブック公認のパックマン長時間プレイで16万2950点をあげたShyrle Dehavenというオバちゃんも、このGETブラザーズの直弟子だったという。しかし、アーケード版のパックマンは、いよいよ見かけなくなって寂しい限りである(私は下北沢で1か所知っているゾ)。個人的にはパックマン2もかなり好きだったのだが、こちらは現在ほとんどプレイすることが不可能である。テレビゲーム・ミュージアム・プロジェクトによれば、みんなが知っているようなゲームの中にもすでにROMがないといわれるものも出てきているという。早急に保護の手が差しのべられないと大変なことになってしまう。

「サーカス」や「ウェスタンガン」など、ゲームに詳しい方から「何で製品名を知らないの?」と言われそうなくだりがある。“ドライブゲームの類”という微妙な言い方をしたのは、車で逃げ惑う人をひきまくるゲーム(これも水道橋のFun Cityでやった)を意識したからかもしれない。後年、国立科学博物館と日本科学未来館のゲームに関する展示のお手伝いをさせてもらったが、この当時は、ビデオゲームの歴史が体系的に語られることは限られていたのだ。『テレビゲーム: 電視遊戯大全』(テレビゲーム・ミュージアム・プロジェクト編、ユー・ピー・ユー刊)の刊行が1988年である。1970年代後半から1980年頃までのゲームセンターは、とても刺激に満ちていたことだけはたしかである。

私が直接かかわったゲーム本2冊。2004年に国立科学博物館で開催された「テレビゲームとデジタル科学展」の図録と2016年日本科学未来館で内田まほろさんと一緒に企画監修を担当させてもらった『GAME ON ~ゲームってなんでおもしろい?』の本(会場で図録的に販売したものとISBNがついて書店で販売したものがあった)。

参考

電脳秘宝館・マイコン展:https://kadcul.com/event/231

マイコン博物館:https://scitech.or.jp/

OBS GAME Research:https://www.youtube.com/channel/UCoaamNNmq0aGYsVSXMtw52w

ARCADE CIRCUIT 2026(告知):https://macc.bunka.go.jp/news/6772/

"アーケードから始まったビデオゲーム黎明期"のハードウェア技術開発者たちの「知」と「技術」を記録する|ARCADE CIRCUIT 2026:https://www.youtube.com/live/w01gVpXzkvk

遠藤諭(えんどうさとし)

ZEN大学 客員教授。コンテンツ産業史アーカイブ研究センター研究員。MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より株式会社角川アスキー総合研究所主席研究員。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。その錯視を利用したアニメーションフローティングペンを作っている。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

X:@hortense667

Bluesky:hortense667.bsky.social

この連載の記事

-

第204回

プログラミング+

Geminiにタイ移住を命じられた――100日チャレンジからAI駆動生活へ、大塚あみさんインタビュー -

第203回

プログラミング+

「DGX Spark」は現代の「Apple II」である -

第202回

プログラミング+

マイコン誕生50周年の最後に「Apple 1」と『Yoのけそうぶみ』がやって来た! -

第201回

プログラミング+

秋葉原・万世書房と薄い本のお話 -

第200回

プログラミング+

11/2(日)ガジェットフリマと豪華ゲストによる変態ガジェットアワードが東京ポートシティ竹芝で開催 -

第199回

プログラミング+

現役“中学生”によって「変態ガジェットプロジェクト」が始動!! -

第198回

プログラミング+

「電脳秘宝館 マイコン展」で、あのマイコン、このパソコン、その原点を訪ねよう -

第197回

プログラミング+

伝説の玩具「アームトロン」に学ぶ——“1モーター×機械式ロジック”が切り拓いたロボット設計 -

第196回

プログラミング+

2025年問題とVHS 55,000本の運命――映画『キムズビデオ』 -

第195回

プログラミング+

Googleフォトが「カツカレー」を見つけてくれないので「画像さがす君」を作ってみた - この連載の一覧へ