デノンは2月15日、一体型で15.4chの再生に対応したハイエンドAVアンプ「AVC-A1H」を発表した。価格は99万円。3月24日の発売を予定している。カラーはブラックに加え、A1シリーズだけに用意したプレミアムシルバーも選べる。

なお、新製品の追加でデノンのAVアンプは業界最多の8機種をラインアップ。13.2ch対応で2021年発売の「AVC-X8500HA」については継続する。

“孤高”の製品、A1を冠に据えるのは実に16年ぶり

製品の特徴に入る前にデノンAVアンプの歴史を簡潔に振り返る。AVC-A1Hは四半世紀にわたる流れの中で生まれたモニュメンタルな製品だからだ。

その起点となるのは1996年に登場し、5.1chに対応した「AVC-A1」だ。Dolby Digital(AC-3)やTHXに対応し、“ディスクリート/デジタルサラウンド時代”の到来を象徴する機種となった。そこから約10年経った2007年には「AVC-A1HD」が登場。Dolby TrueHDやDTS-HDなど“ロスレスオーディオ時代”のフォーマットに加え、最大192kHzのHDオーディオにも対応し、AVアンプがデジタル機器のハブを目指し、ネットワークやPCとの連携がどんどん進んでいった時期でもある。だが、A1シリーズはこのAVC-A1HDを最後に途絶えることにもなった。

110周年記念モデルとして登場した「AVC-A110」は2021年の発売だ。これは2018年の「AVC-X8500H」をベースとしつつ制限を設けず高音質化を目指したカスタムチューン的な位置づけのモデルで“A1クラス”と銘打って販売されてきた。なお、これまでハイエンドだったAVC-X8500HAは、AVC-X8500Hに8K対応のHDMI端子を装備したモデルとなる。

現在はDolby Atmosに代表される“オブジェクトオーディオの時代”に入っているが、デノンは家庭用では世界初のDolby Atmos対応AVアンプを開発した企業でもある。2014年に北米市場向けに発売した「AVR-X5200W」は米ドルビーラボラトリーズがDolby Atmos Homeのテスト用機材として採用。白河工場から直接5台が出荷されたという。

このように様々な製品に取り組んできたデノン。AVC-A1Hのチーフエンジニアの高橋佑規氏は「15chアンプを搭載した一体型機の投入は、ある意味悲願だった」という。というのも、AVR-X5200Wの開発と前後してDolbyが配布していたDolby Atmosのデモディスクには“9.1.6chのフォーマット”(サブウーファーを除くと9+6で15ch)が収録されていたため。映画館とは異なるホームシアターのDolby Atmosにおいて、ドルビーが定める最高水準はここだという実感を持ち、ここを目標にハイエンド機の開発を進めてきたのだという。

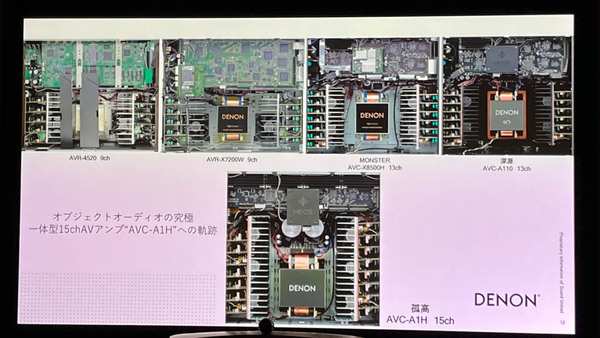

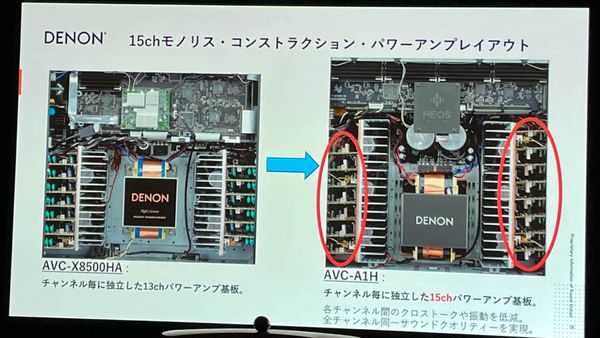

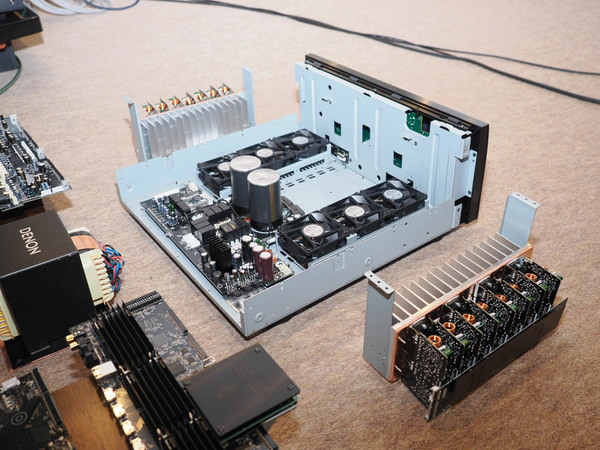

デノンとしては、2011年の「AVR-4520」で全チャンネル同一品質のモジュールを左右対向で並べる設計を採用。現在の“モノリス・コンストラクション”につながるものだ。AVR-4520は9chアンプを搭載していたが、上述した2018年のAVC-X8500Hは“モンスター”と称してこれを13chにまで拡大している。こうした系譜の最新かつ頂点で、前例のない15chアンプを搭載した“孤高”のモデルとなるのがAVC-A1Hだ。前世代のA1からは16年ぶり、初のDolby Atmos対応機種から数えても9年を掛けての実現である。

独立し、同一品質のアンプモジュール

機器の内容を見ていこう。アンプについてはアナログ増幅のAB級リニアパワーアンプ回路を採用している。この数のチャンネルを一筐体に収めようと考えた場合、電力効率に優れ、省スペースなスイッチングアンプ(Class Dアンプ)にするという選択も取れそうだが、デノンとしては差動一段でシンプルなアナログアンプにしている。

高橋氏によると、デノンとしても初期からAVアンプにスイッチングアンプを搭載する方向性は模索しており、実際、2003年の“A&Vフェスタ”に出展した7.1chのセパレート型パワーアンプ「POA-X」ではスイッチングアンプが採用されていた。

岐路はAVR-4520だったという。その開発でパワーアンプをスイッチングにするかAB級にするかの議論があったが、膨大なノウハウを持つアナログ回路を使用するという決定がなされた。ちなみに、アンプの段数を少なくするのは最近の高級アンプではトレンド。素直な特性が得られる半面、部品の決定や設計が難しくなるが、位相回転が少ない、安定性が高い、結果として様々スピーカーに対して優れた駆動性を有するといった特徴を持つ。

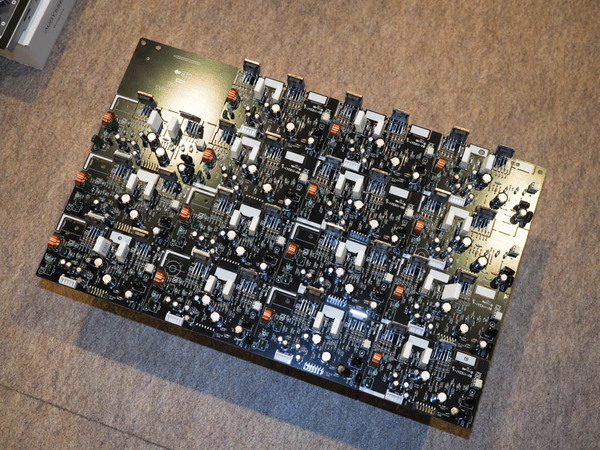

パワーアンプ基板の数はAVC-X8500HAより2つ増えたため、シャーシの奥行きは増えている。ただし、多層基板の採用などを通じて、アナログオーディオ部(プリアンプ部)のサイズを抑え、全体では15mm程度の奥行きアップに抑えている。上部から見ると、従来は基板で隠れていたコンデンサーの一部が露出しているのが分かる。

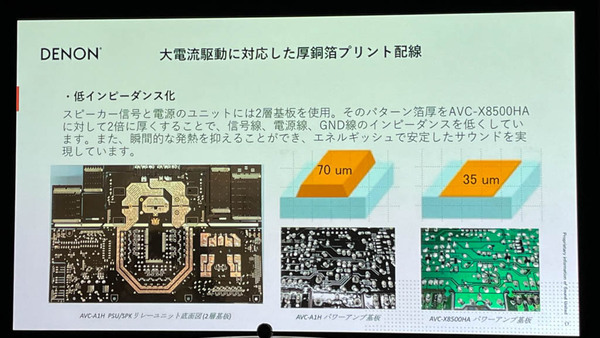

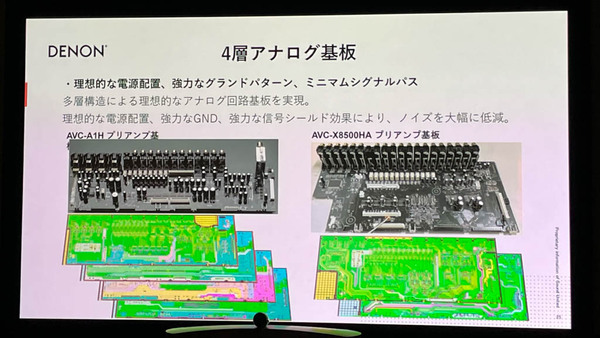

デジタル基板は10層(従来は8層)、アナログ基板は4層(同2層)、DAC基板は4層。低インピーダンス化のために、スピーカー信号と電源ユニットには2層基板を採用。パターンの箔厚も2倍にしているが、この手法はAVC-A110の開発で得たものだという。

トランスだけでAVアンプ1台ぶん、最初は運んで壊れたほど重い

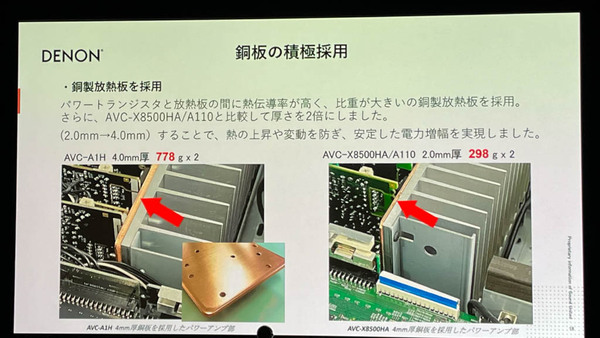

本体では銅板も積極的に活用しており、パワートランジスタとヒートシンクの間に銅製の放熱板を使用。ここも2mmから4mmに厚くした。銅の比重はアルミの3倍あり、熱伝導率も高いため、振動抑制や急激なパワーアンプの温度上昇を抑えられる。チャンネル数が増えたのでその効果もさらに増すという。重量も298gを2枚から778gを2枚となり、ここだけでも1kg程度の重量増となっている。

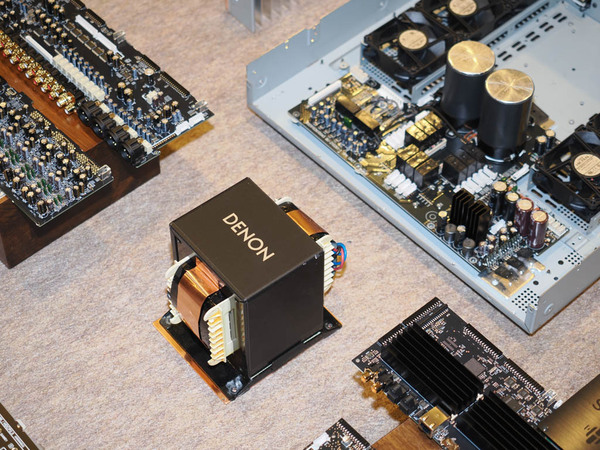

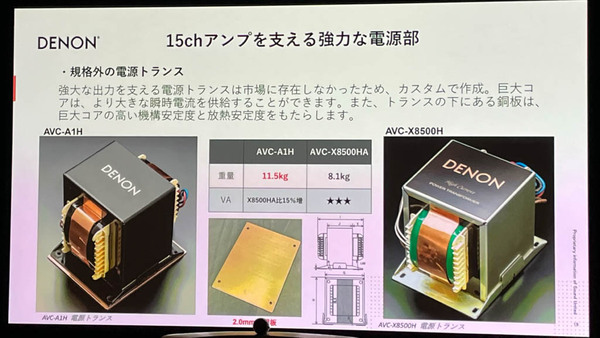

15chの再生を支える電源部も強化。電源トランスについても8.1kgから11.5kgに重量増となり、電力(VA)が15%増加した。これは市場にない規格外の電源トランスとなり、AVC-A1Hのために作ったという。あまりに重いため、輸送過程では自重で壊れたり、組み上げができても落下実験で壊れるなど苦労が多かったという。商品化に際してはこういった問題をもちろんクリアしている。ちなみに11.5kgという重さは最近発売された「AVR-X2800H」全体より2kgも重いそうだ。

パワーアンプ用のブロックコンデンサーの容量は、AVC-8500HA/AVC-A110の80V/22000μFから80V/33000μFと1.5倍になった(ともにニチコン製)。また、整流器にショットキーバリアダイオードを使用し、ハイスピードでパワフルな音質表現を実現しているという。チューニングにはAVC-A110の音質検証手法を踏襲している。

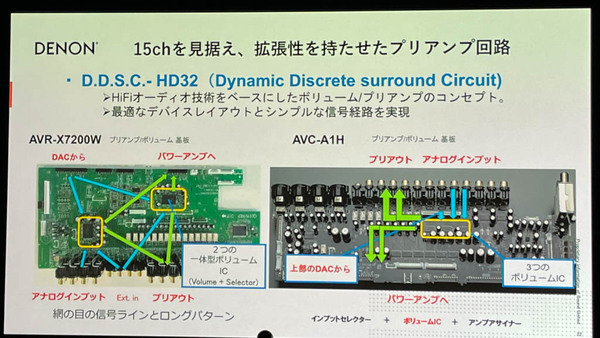

アナログ回路は最短経路の合理的な設計に

プリアンプ回路のレイアウトも整理された。一体型ボリュームは便利だが回路の中を行き来する経路が増えてしまうため、インプットセレクター、ボリュームIC、アンプアサイナーのそれぞれを分けて使用している。この手法は2016年の「AVR-X6300H」(11.2ch)から用いているもの。インプットセレクターにはこの時点から7入力/3出力と4入力/4出力の2つのチップを用い、8chのボリュームICに送っていた。セレクターを2つに分けたのは、チャンネル数の増加に備えたものであり、将来の15ch対応を見据えていたという。結果としてセレクターやボリュームの回路を増やすことで容易に13ch、15chに拡張できている。なお、AVC-A1Hではセレクター用のチップが3つ、ボリュームICが3つ(従来は2つ)、パワーアンプ出力ようのチップが6つ(従来は2つ)に増えている。

また、このチップは量を出せるようにパーツメーカーと協力し、敢えてカスタムにしていない。ホームオーディオではステレオ再生が中心だが、カーオーディオでは多チャンネルを扱うのが普通のため、そこで採用されているそうだ。

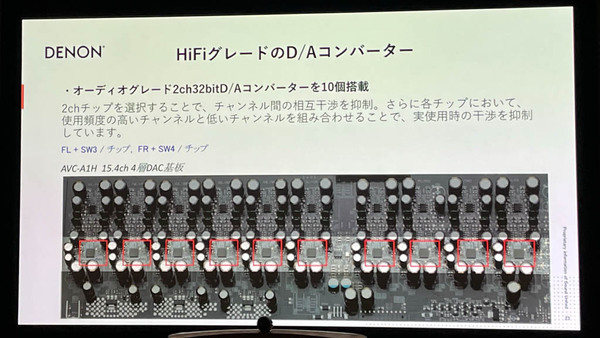

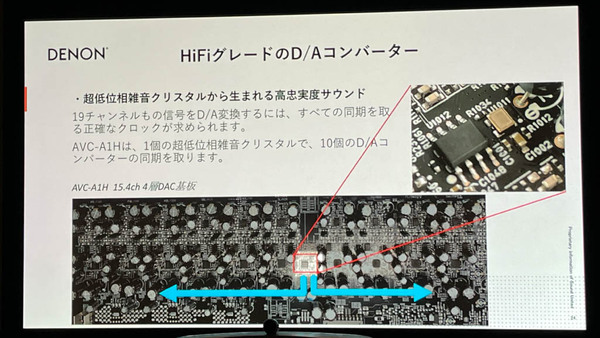

DACチップは、Hi-Fiグレードの2ch DACを10基内蔵(型番は非公開)。使用頻度の高いチャンネルと、そうでないチャンネルを組み合わせて実使用の干渉を抑制している。D/A変換時は最大4つのサブウーファー出力を含めて合計19chを扱うことになるため、超低位相雑音クリスタルを中心に同期を取っている。

アナログ回路は最短基板の合理的な設計になっているが、4層基板の採用はシールド効果の改善という意味でも有利だという。2層基板では別途GNDを落とす必要があるが、4層であれば電源GNDを優先的に引ける層を設けられる。

先行発表の下位モデルはこのための布石だった?

DSPは下位の製品同様「Griffin Lite XP」1基になった。下位と同じと書いたが、言い方を変えるとこれまでの機種もすべて15.4chを実現するための布石として機能をシュリンクしながら開発してきた機種ということになる。例えば、発売は先行したが、AVC-A1Hは9.4chの「AVR-X3800H」よりも前から開発が始まっており、中級機種のコスト効率を高めるうえでも有益に働いている。

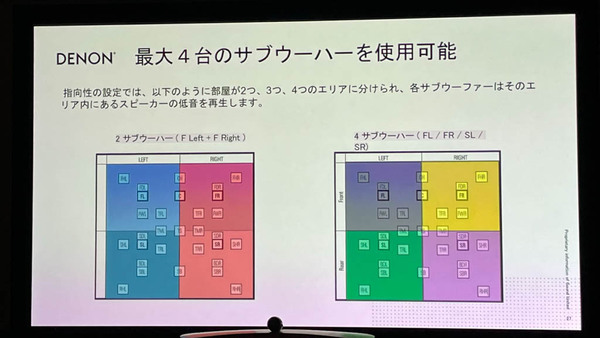

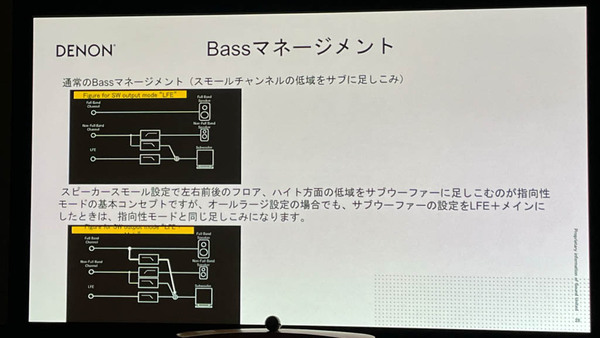

また、サラウンド再生など主要な機能も「AVR-X4800H」などと共通化されている。Dolby AtmosやAuro-3D、IMAX Enhancedのほか、360 Reality Audioにも対応。4chサブウーファー出力は前方左右/後方左右など設置位置に合わせて低域成分を割り振れる(指向性モード)が、低域を切らないオールラージのスピーカー構成でもサブウーファーに指向性モードと同じ低域の足し込みができる「Bassマネージメント」機能などを持つ。

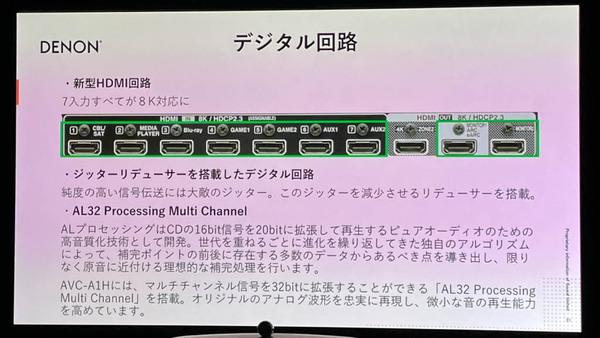

プリアンプモードはフロント、サラウンドなどチャンネルごとに切り替えが可能。トップスピーカーを使うDolby Atmosと、ハイトスピーカーとトップスピーカーを使うAuro-3Dの共存も可能。HDMI端子はすべて8K入力対応で、ジッターリデューサーも装備している(ただし、AVR-X4800HよりもクロックとDACが高性能になるため、敢えてジッターリデューサーを使わないほうが性能が高いという)。もちろんAL32 Processing Multi Channelにも対応する。

消費電力は、ネットワークスタンバイ時で3Wから2W以下と大きく低減。さらに一番低い状態では0.1W程度に抑えられるという。また、インテリジェントなエコモードを備えており、リモコンにある専用ボタン(緑色)でON/OFFが切り替えらえる。オフでは制限なし、オンにすると電力が下がり、出力に制限がかかるが、推奨はオート。使用している各種パラメーターを見て、流動的に消費電力を低減。使わないときはアイドル状態になるという賢いモードで、音質の影響もほとんどないという。

ついに30kg超え、重さの意味でも孤高

筐体については、AVC-A1HDで過去に採用した鋳鉄製フットを改めて採用。AVC-X8500Hは樹脂製だったためアップグレードポイントになる。重量は38gに対して329gと非常に重くなった。また、スピーカーターミナルも強化しており、AVC-X8500Hの330gに対してAVC-A1Hは1088gとなっている。このターミナルもAVC-A1HD用にデザインしたものを復刻。ただし同じ仕様だが、製造メーカーが異なる新規発注だという。スピーカー端子は接続がしやすい横並びになっている。

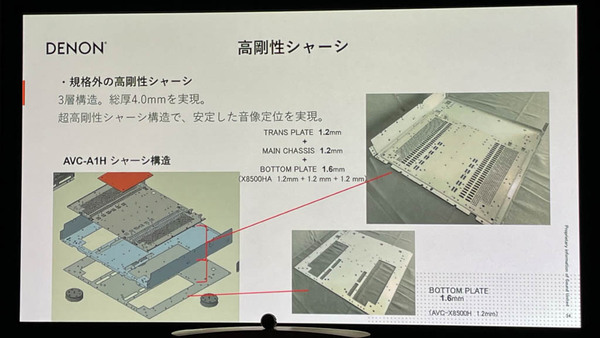

高剛性シャーシは3層構造で層厚4mmを実現。AVC-X8500Hではボトムプレートが1.2mmで合計3枚を重ねて使用していたが、このうちのボトムプレートを1.6mmにしている(1.2+1.2+1.6mm)。なお、一番厚いところは6mm。2mmの銅板も採用している。

こういった内容を盛り込んだため、重量はモンスターと言われたAVC-X8500Hより8.4kgも重い32kgになった。さらにAVC-A1HDの28.5kgやAVC-X8500Hより約2kg重く作ったAVC-A110の25.4kgよりも重い。

なお、アンバランス(RCA)に加え、バランス(XLR)接続端子を2入力、4出力持っており、フロント/センター/サブウーファーのプリアウト出力に利用できる。

サウンドマスター山内慎一氏とのタッグ、異例の音質検討10ヵ月

サウンドチューンについては、デノン製品ではおなじみのサウンドマスター山内慎一氏が担当。レギュラーモデルでは異例となる10ヵ月の音質検討を行ったという。とにかく妥協ができない要求をチーフエンジニアの高橋佑規氏が支えた。この最強タッグにより、デノンAVアンプ史上最高の製品ができたとする。Vivid & Spaciousの共通したコンセプトのもと、基本設計のチューニングとさらなるスケールアップを図っており、山内氏のイニシャルを取ったカスタム部品「SYコンデンサー」を始めとした多くのカスタム部品を新規開発して投入している。パーツ交換だけでなく、全体のパフォーマンスをぐっと上げるためのチューニングが行われたそうだ。

長い旅の終着点であり完成形

記者は、このAVC-A1Hの生産が始まった当日、白河工場のラインを取材する機会を得た。そして、同事業所内にある開発用試聴室でその再生音を聴くことができたが、それはある種、名状しがたい体験であった。何かすごいものを見て聞いた……そんな気分だけが残ったので、機会があればどこかで改めて書きたい。

また、チーフエンジニアの高橋氏は、デノンのAVアンプ開発に長年携わっており、AVC-A1HDやAVC-A110なども手掛けたレジェンド的な存在だが、その話を聞いて、16年ぶりのA1が非常に長い準備期間と綿密な計画を経て、結実した成果であるということがよく理解できた。初めてDolby Atmosに対応したAVR-X5200W、あるいはモノリス・コンストラクションの先駆けとなったAVR-4520から始まる旅の終着点がAVC-A1Hであり、デノンのAVアンプのひとつの完成形が登場したことになる。